アクティブ・ラーニング研修実践事例

由利本荘市立西目中学校(平成28年10月)

教科を横断して生徒の資質・能力の育成に向かう校内研修

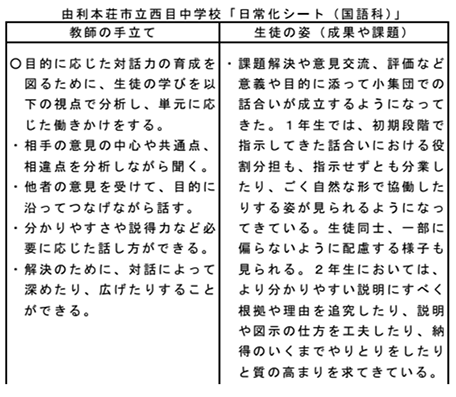

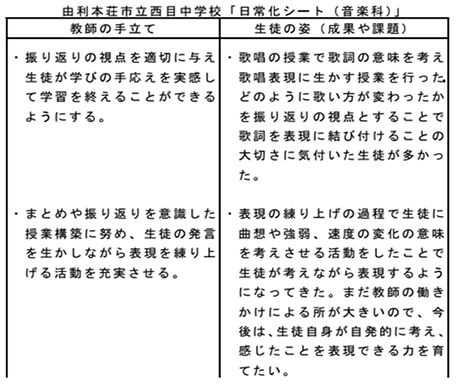

各教科の日常の取組(生徒の姿、教師の手立て)を記録した日常化シートや複数の研究授業の生徒の姿を全職員で分析することで、教科を横断して生徒の資質・能力の育成に向かう研修です。

Ⅰ 実施背景と目的

- 実施校は「立志の学校」です。高い志を持ち、将来に渡って力強く生き抜く人間を育てることを理念としています。また、コミュニティ・スクールとして、地域とともに学校づくりを進めています。

- 実践フィールド校として、全職員でアクティブ・ラーニングの視点からの授業改善に取り組む過程を、県教育委員会・市教育委員会・県総合教育センターと連携し、推進地域に公開をしながら進めています。

- 育てたい資質・能力を全職員で話し合い、それに向けて各教科で具体的な取組を積み重ね、取組を日常化シートに教師の手立てと生徒の変容について記入し、共有、検証しながら研究を進めています。

- 本研修会では、「主体的・対話的で深い学び」の視点から生徒の学ぶ姿とそれを支える教師の手立てについて日常化シートと提案授業から分析することで、育ってきた生徒の資質・能力とそれを支える教師の手立てについて明らかにします。それらについて、教科を横断して行うことのできる効果的な取組、教科の特質に応じた効果的な取組について検証・共有し、日常の各教科等の実践に生かしていくようにします。

Ⅱ 主な流れと時間配分(全80分)

- 日常化シートを基にしたグループでの協議(10分)

- 日常化シートを基にした全体での協議(15分)

- 特定授業「中学校1年生国語科」に関する分析(25分)

「中学校1年国語科授業実践事例」

授業者より → グループで意見交換・分析 - 特定授業「中学校1年生理科」に関する分析(25分)

「中学校1年理科授業実践事例」

授業者から → グループで意見交換・分析 - 分析結果について共有(15分)

- 生徒の資質・能力とそれを支える教師の手立てについて全体協議(22分)

- 今後取り組むことを個人で日常化シートへ記入(8分)

- 日常化シートの取組について発表(5分)

- 各授業に対する指導助言(15分)

準備物:学習指導案、授業記録、板書写真、生徒のノート、日常化シート、模造紙、付箋(名刺サイズのもの:4色)、マジック、ホワイトボード、PC、プロジェクタ

Ⅲ 事例のポイント

1 日常化シートを用い、各教科の取組を可視化し、共有する

資質・能力は一度の授業で育成することは難しいです。そこで、育てたい資質・能力の育成に向けて、各教科での日常的な実践の積み重ねが重要になることを全職員で共通確認をしました。日常的な取組の一つとして、学校で育てたい資質・能力に着目しながら、各教科での教師の手立てと生徒の姿(成果や課題)を日常化シート(右参照)に記述し、各教科の取組を全職員で共有していくことにしました。

資質・能力は一度の授業で育成することは難しいです。そこで、育てたい資質・能力の育成に向けて、各教科での日常的な実践の積み重ねが重要になることを全職員で共通確認をしました。日常的な取組の一つとして、学校で育てたい資質・能力に着目しながら、各教科での教師の手立てと生徒の姿(成果や課題)を日常化シート(右参照)に記述し、各教科の取組を全職員で共有していくことにしました。

Ⅱ1、Ⅱ2では、日常化シートを用いてグループで協議を行う際、育てたい資質・能力の育成に向けた焦点化した協議になるように、視点を設けました。それは、生徒の姿を通して分析した「教科を横断して取り組めること」「教科の特質に応じた取組であるが、全体で共有したいこと」です。このことにより、共通して取り組むことができること、教科として大切にしていかなければいけないことについて共有することができました。

Ⅱ1、Ⅱ2では、日常化シートを用いてグループで協議を行う際、育てたい資質・能力の育成に向けた焦点化した協議になるように、視点を設けました。それは、生徒の姿を通して分析した「教科を横断して取り組めること」「教科の特質に応じた取組であるが、全体で共有したいこと」です。このことにより、共通して取り組むことができること、教科として大切にしていかなければいけないことについて共有することができました。

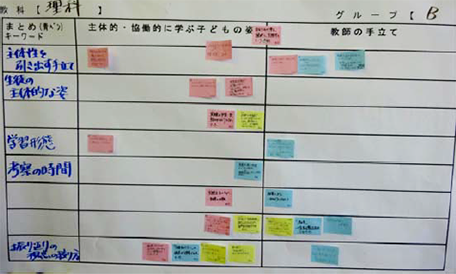

2 同一学年の提案授業を基に、育てたい資質・能力に着目して分析する

Ⅱ1、Ⅱ2での日常化シートを用いた分析が、Ⅱ3~Ⅱ6の分析につながるように、提案授業の生徒の姿を通して分析した「教科を横断して取り組めること」「教科の特質に応じた取組であるが、全体で共有したいこと」を全体での協議の視点にしました。

Ⅱ1、Ⅱ2での日常化シートを用いた分析が、Ⅱ3~Ⅱ6の分析につながるように、提案授業の生徒の姿を通して分析した「教科を横断して取り組めること」「教科の特質に応じた取組であるが、全体で共有したいこと」を全体での協議の視点にしました。

Ⅱ3~Ⅱ6では、全職員で、同一学年の異なる教科での提案授業について、育てたい資質・能力に着目しながら、生徒の学ぶ姿とそれを支える教師の手立てについて分析しました。2つの提案授業について比較しながら分析をすることで、教科を横断して行うことのできる効果的な取組、教科の特質に応じた効果的な取組について共有し、日常の各教科等の実践に生かしていくようにしました。

Ⅱ3~Ⅱ6では、全職員で、同一学年の異なる教科での提案授業について、育てたい資質・能力に着目しながら、生徒の学ぶ姿とそれを支える教師の手立てについて分析しました。2つの提案授業について比較しながら分析をすることで、教科を横断して行うことのできる効果的な取組、教科の特質に応じた効果的な取組について共有し、日常の各教科等の実践に生かしていくようにしました。

Ⅳ 成果(教員の声より)

- 教科の枠組みを越えて、学校として育てたい生徒の資質・能力の育成に向けて全職員が研究に取り組むことができています。

- これまで勤務した中学校の研究は、教科の特性等が強調されるあまり、教科の壁の高さを感じていましたが、この研究は、資質・能力の育成という点において研究の方向性や職員の一体感が感じられました。授業分析の視点も生徒の学ぶ姿を中心にしたことで、生徒の目的意識や必然性、変容という角度から他教科にも積極的に関わったり、自分の授業に置き換えて考えたりすることができるようになりました。

- 各教科で、生徒の資質・能力の育成に向けた取り組みがなされていることで、教科の枠組みを越えての研究体制ができ、他教科での取組を取り入れて自身の授業を構築してみようと模索できるようになりました。

- 主体的・対話的で深い学びの視点から生徒の学びを分析した時に、今後重要になってくるのは、生徒が学びの深まりをどう自覚しているかということだと考えています。

- 授業研究会の協議会のスタイルは、授業の深い分析につながっていると思います。まだ、自分では教師の支援に多く目がいってしまう傾向があるので、さらに生徒の変容に目を向けていくことを心がけて、授業を分析していきます。

- 付箋を使ったワークショップ型の授業分析では、参加者全員が協議会に参加して意見を話すことができ、非常に有意義であったと思います。従来の授業研究会よりも生み出すものが大きいと感じています。特に、生徒の学ぶ姿に着目し、育成したい資質・能力について分析が授業改善に効果的でした。

- 「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善に全教科領域で取り組むことで、学級としての学習へ向かう雰囲気が大きく関わっている事を感じています。特に対話的な授業を進めるためには、どんな意見も傾聴して思考する温かい雰囲気がなければいけないし、協議ができる開かれた人間関係が構築されていないといけないと思います。その面からも、生徒の成長が感じられます。

報告者:研修協力員 稲岡