アクティブ・ラーニング研修実践事例

長野県諏訪清陵高等学校附属中学校(平成27年11月)

「深い理解」に至る過程を共有する授業研究会

「夢中になって学ぶ生徒の姿」に焦点を当てて授業を参観した後、外的な能動性だけに偏ることなく、内的な能動性にも着眼し、思考ツール「マンダラチャート」を使って授業分析をする研究会です。

Ⅰ 実施背景と目的

- 「じっくり学び、深く考える65分授業」をキャッチフレーズに、「気づく・学ぶ・活動する・考える・まとめる」を組み入れた授業づくりをしています。

- 生徒が「夢中になって学ぶ姿」を根拠として、深い理解に至る要素を抽出し、個々の授業改善に生かすことを研修の目的としました。

Ⅱ 主な流れと時間配分(全45分)

- ねらいの確認 15分

- 研修係から「アクティブ・ラーニングの視点からの授業改善」のポイントを聞き、全体で共有します。

- 本研修のねらい、時間配分等を確認します。

- 「夢中になって学んでいた生徒の姿」の記述 5分

- 個人で書いた授業記録を参考にして「夢中になって学んでいた生徒の姿」を付箋に書き出します。

- 「深い理解に至ったと判断できる姿」の選出 10分

- グループごとに「夢中になって学んでいた子供の姿」とその理由を紹介します。

- それらの姿について協議を深め、「深い理解に至ったと判断できる姿」を一つ選び出します。

- 「この姿を実現した授業づくりのポイント」を分析 10分

- グループで、「深い理解に至ったと判断できる姿」が実現された要因を、思考ツール「マンダラチャート」を使って協議します。

- まとめ・振り返り 5分

- 自分の授業づくりと関連付けて本研修を振り返り、明日からの授業改善に生かします。

Ⅲ 事例のポイント

1 「深い理解に至ったと判断できる姿」を選び出す

- 各自で書いた「夢中になって学んでいた生徒の姿」を紹介し合った後に、「深い理解に至ったと判断できる姿」を選び出す場面です。

- 「アクティブ・ラーニング」の視点に立った授業研究会では「子供がどのように学ぶか」という学びの事実に着眼することが大切ですが、外的な能動性ばかりに目が向く傾向があります。

- この場面を取り入れることで、「夢中になって学んでいた生徒」の内的な能動性に着眼し、思考の深まりや広がりに関する協議が可能となりました。

2 「この姿を実現した授業づくりのポイント」を分析する

- 続いて、「深い理解に至ったと判断できる姿」を実現した授業づくりのポイントを分析する場面ですが、思考ツール「マンダラチャート」を使用することで拡散的な思考を促し、授業づくりのポイントを多面的に考えられるようにしました。

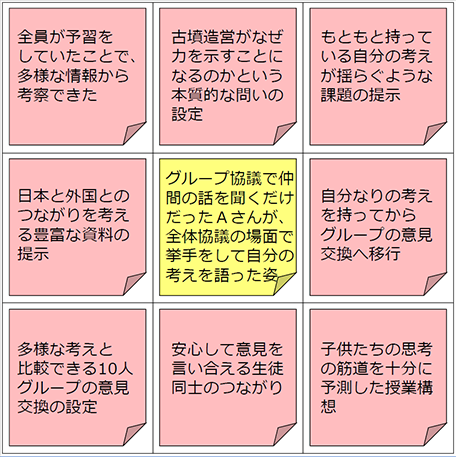

- 図は「中学校1年社会科」の授業後に実施したものです。このグループでは、「グループ協議で仲間の話を聞くだけだったAさんが、全体協議の場面で挙手をして自分の考えを語った姿」を「深い理解に至ったと判断できる姿」としました。

- グループ協議の場面のAさんは仲間の意見交換を聞いているだけだったので、一見すると受動的 に見えるかもしれません。しかし、記述されたノート には自分の考えが記入されており、仲間の意見交換を聞きながら自分の考えと比較し、不足している部分を補っていました。

- そして全体協議の場面でAさんは挙手をし、「日本の国力が高くないため、諸外国との戦いを 避けたかったのではないか」と語ることができました。

- このグループでは、Aさんの姿をマンダラチャート の中央に配置し、この姿の実現に至った授業づくりのポイントを協議し、ピンク色の付箋に書き込んでいきました。

Ⅳ 成果と課題

- 外的な能動性だけに偏ることなく、内的な能動性にも着眼し、生徒の思考の深まりや広がりについて協議を深めることができました。

- マンダラチャートを使うことにより、多面的な授業分析につながりました。授業づくりのポイントで挙げられたものには教科等固有のものだけでなく、他教科でも活用できるものがありました。そのため、教員一人一人の授業改善にも生かすことができます。

報告者:研修協力員 谷内