NITSニュース第244号 令和7年5月22日

専門職の学習コミュニティづくりを支える教職員研修の構造

福井大学 客員教授 松木健一

かつて西洋では、専門職を本来ならば神の行う領域に近い仕事を行う人と考えていたようです。神の言葉を伝える神父、神に代わって人を裁く裁判官、神の造られた自然の摂理を解き明かす学者、神に代わってヒトの命を左右する医師といった具合です。しかし、専門職は神ではありませんので生涯学び続けなければ、過ちを犯してしまいます。

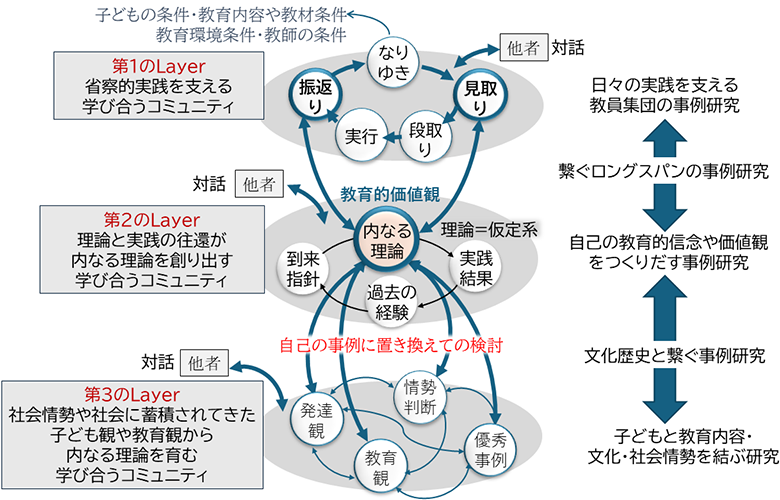

教師は専門職です。ですから、生涯学び続けることがオブリゲーションです。言わずもがな、教員免許を取得すれば教師になれるわけではありません。したがって、教職員研修は教師であり続けるための必須の条件なのです。では、教師は何をどのようにして学び続ければよいのでしょうか。ここでは教師が学び続けるのに必要となるレイヤー(layer)の異なる3つの専門職コミュニティについて考えてみたいと思います。

第1のレイヤーは授業実践です。授業は、これを構成している条件を確認することからはじまります。実践は、現場状勢から授業を仮設し、段取りを決めて実践し、振り返ってまた新たな実践を積み上げていくというようなサイクルを展開します。このサイクルで教師は見取りや振り返りのところで、他の教師と実践についての語りと傾聴を行いますが、この省察的実践を支えるコミュニティが、教師の学びを支える第1のレイヤーです。実践に関する最も基盤となるレイヤーですが、学校によってはこのような学び合うコミュニティが形成されてない学校があります。子どもが学び合うことで育つのと同じように、教師という専門職は、孤軍奮闘だけでは育つことができません。逆に言えば、子どもが育つ学校には、教師が育つ専門職コミュニティがあるのです。

ところで、実際の教育活動である第1の層の見取りと振り返りのところでは、教師の内なる理論、つまり、自らの仮定系がかかわってきます。すでに教師が持っているモノ・コトの見方・考え方が、子どもの見取りや振り返りの仕方に影響を与えるのです。また、逆に、第1層の実践結果によって教師の内なる仮定系の修正が生じてきます。教師の教育的価値観が変化してくるわけです。ただし、この変化は日々の実践を振り返っているだけでは、なかなか変化するまでには至りません。日々の実践の振り返りでは、その日の子どもの発言や、教材や教師の係わり方や発問の良し悪しが問題になってしまうことが多いからです。自己の教育的価値観に気づくのは、何回かの実践の記録を繋げて、報告しようとしたときです。このときは、1回1回の実践記録の箇条書きでは済まされなくなり、実践と実践を繋ぐ物語が必要になるからです。この物語は、教師の持つ教育的価値観(自らの中にある内なる理論)に他なりません。教師は、ロングスパンの事例を検討しながら、自らの中に自身の実践を支える範例をつくり出していきます。そして、その範例に沿って、自身の過去の実践事例を再構成します。そして、実践したことの意味が変わってくると、教師の過去が変わってくるのです。過去が変わると教師の未来が変わってきます。これが、専門職の学びを支える第2のレイヤーです。

第3のレイヤーでは、文化的、歴史的に蓄積された知識と、自己の内なる理論とが突き合わされる空間です。教師は、理論書や優れた実践書の講読、講演などの様々な言説から自己の経験の再構築をはかります。それらの言説に対応すると思われる自己の経験を捜し、意味づけ直しをしたときに、他の自己の経験と齟齬をきたさないか等の検討が行われます。しかし、単発の講演会や講義は、確かに日ごろの忙しさの息抜きにはなりますが、外に存在する理論を知ることだけでは、教師の内なる理論はいっこうに変化しません。

このいずれのコミュニティでも必要となるのが対話です。実践を語ったり傾聴したりする中で自己の内なる理論と向き合うチャンスがあるからです。特に相手が異質者であると、相手に分かってもらえるように話すのには、相手と自分の共通する基盤にまで立ち返って論を組み立てなければ伝わらないからです。ただし、異質者との対話はしんどいものです。いつも異質者を交える必要があるわけではなく、全体を見渡したマネージメントが必要です。

さて、専門職である教師が学び続けるために必要となる3つのレイヤーからなるコミュニティを紹介してきましたが、NITSの教職員研修は、どのレイヤーを支えるものなのか、あるいはレイヤーを繋ごうとしたものなのか、振り返って眺めてみるのも一考ではないかと思います。