アクティブ・ラーニング研修実践事例

彦根市立中央中学校区(平成28年8月)

中学校区における育成を目指す資質・能力の共有と取組の具現化

幼・小・中12年間を通して育成を目指す資質・能力の共有と、その実現に向けた具体的な取組について考え実践につなげることを目的とした研修です。

Ⅰ 実施背景と目的

- 実施校園は、授業・保育を相互に参観し、合同で研修会を持つなどの取組を年間3回程度行ってきました。長期休業中には、校種混合グループで日頃の取組について協議する等の合同研修会が開催されます。これらを通して、授業・保育の基盤となる規範意識や人権意識等の育成に向けた共通理解・共通実践を目指してきました。

- 授業改善を進めるに当たり、12年間を通して育成を目指す資質・能力を設定する必要があると考え、その共有と各校園・各教員が取り組むことを明確にすることを目的とした研修を計画しました。

- 1学期における子供の姿をもとに話し合い、2学期の実践に生かすことをねらい、夏季休業中に実施しました。5つの校園から、約100名の教職員が参加しました。

Ⅱ 主な流れと時間配分全90分

- オリエンテーション(10分)全体

研修の目的・流れ等について全体司会から説明 - 協議1(30分)校種混合協議

3分散会に分かれて実施。分散会ごとに進行役をおく。各校園の子供の実態をもとに、つけたい力を出し合い、整理。 - 移動・休憩(10分)

分散会ごとに整理した協議1の結果を進行役が持ち寄り、全体司会と共に「育成を目指す資質・能力」として再整理。 - 協議2(30分)校園別協議

再整理した結果を校園ごとの進行係から報告。その力を育てるために各校園で取り組むことを協議する。 - 振り返り(10分)個人

研修を振り返り、自分自身が取り組むことを付箋に記入。模造紙に整理して貼る。

※準備物

付箋、短冊(A4縦切り)、A4用紙、サインペン、マジック、模造紙、セロハンテープ

Ⅲ 事例のポイント

1 校種混合グループ協議で、育成を目指す資質・能力を挙げる

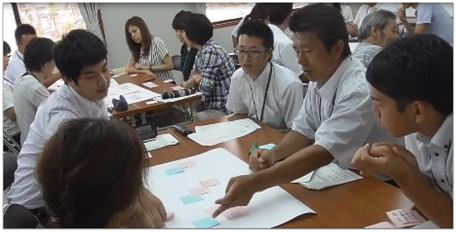

約20グループが3部屋に分かれています。グループは、校種混合で5~6名で構成されています。

各部屋に、協議をコーディネートする進行役がおかれています。

自分の校園の子供のさらに伸ばしたいところを付箋に書き出します。校種ごとに付箋の色を変えました。

付箋を出し合ってグルーピングし、それぞれにタイトルをつけます。タイトルは、「○○する力」という形で表し、A4を縦切りにした短冊にも記入しました。

2 分散会で、育成を目指す資質・能力を整理、重点化

各グループで記入した短冊を、分科会ごとに整理します。「この部屋で見付けた、育成を目指す資質・能力」として、2~3項目にまとめました。

移動・休憩の時間に、進行係が分科会ごとにまとめた物を持ち寄り、再整理、重点化します。その結果、『主体的に取り組む力』『社会・人とつながる力』の2点が中学校区で育成を目指す資質・能力として浮かび上がってきました。

3 校園別協議で、取組を具体化

校園ごとに部屋に分かれ、浮かび上がった育成を目指す資質・能力を実現するための具体策を考えます。

学校・園として取り組むことを4名程度の小グループで話し合いました。出た意見をA4判用紙に書いて出し合い、ホワイトボード上で整理しました。

4 省察で、取組をさらに具体化

個人で2学期以降取り組むことを付箋に記入します。

縦軸を「個人でできるー組織で取り組む」、横軸を「すぐできるー今後計画を立てて取り組む」としたチャートを用意し、付箋を整理しながら貼っていき、お互いに読み合うなどして共有しました。

Ⅳ 研修を進める上での参考事項

- 事前に、講義「幼小中をつなぐアクティブ・ラーニング」を通して、学習指導要領改訂の方向性や授業改善、幼小中連携などについて学習しています。

- 全体司会と各部屋ごとの進行係との打合せをして研修に臨みました。

Ⅴ 成果と課題(参加教員のアンケートより)

- 各校園とも、基本となるねらいや教師の願いは通じるものがあることがわかり、それを実現していくために、継続した支援の在り方を考えていく必要がある。

- 今の子供たちの現状をスタート地点にして、2学期に向けて、そして将来に向けてつけたい力とそのために取り組んでいくことが明確になった。

- これからの子供の育成の方向性・重点をみんなで考えられ、目標が持てたことがよかった。校内の視点からだけでなく、12年間のつながりをもって生徒を育てていきたい。

報告者:研修協力員 平中