アクティブ・ラーニング研修実践事例

大田区立矢口小学校(平成28年7月)

授業をつくる力、子供を見る力を付け、日々の授業改善を目指した研究協議会

研究授業を全教員の学びの場として捉え、子供の学ぶ姿を基に、グループでの対話の中で、授業を分析する研究協議会を通して、「授業をつくる力」、「子供を見る力」をつけ、日々の授業改善につなげることを目指します。

Ⅰ 実施背景と目的

- 同校は、教職経験の浅い教員が多いため、校内研修体制を整え、計画的に校内研修を行うことを通して、指導力の向上を図っていくことを研修の重点に掲げています。

-

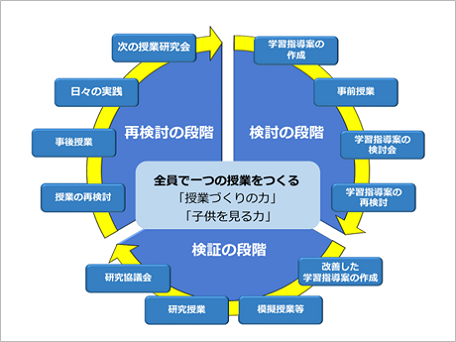

研究授業を行う際、全員で授業について検討する「検討の段階」、子供の学ぶ姿を基に資質・能力の育成が図られていたかを検証する「検証の段階」、研究協議会によって出た課題等を生かし、授業に反映していくための「再検討の段階」と三つの段階に分けています。

この三つの段階を一つのプロセスとして、全員で一つの授業をつくっていきます。

Ⅱ 主な流れと時間配分(全90分【検証の段階の研究協議会】)

- 研究協議会の流れの確認

〇研究主任が研究協議会のねらい、流れについて説明する。(5分) - 授業者自評

〇本時の子供の様子、支援の意図を簡潔に話す。(3分) - グループでの協議①

〇【個人】→【グループ】で本時の子供の姿を基に、授業を分析する。(15分) - 他のグループとの意見交換

〇他のグループとの意見交換を目的として、所謂「ワールドカフェ方式」で共有を図る。(15分) - グループでの協議②

〇意見交換したことをグループで共有し、さらに授業を分析する。(8分) - 全体での共有

〇グループごとに、分析した内容を簡潔に発表する。(7分) - 指導・講評(30分)

- 振り返り

○研修を通して分かったこと、明日からの実践に取り入れていきたいとを視点に個人で振り返りを行う。(7分)

Ⅲ 事例のポイント

1 同一グループで行う学習指導案の検討会と研究協議会

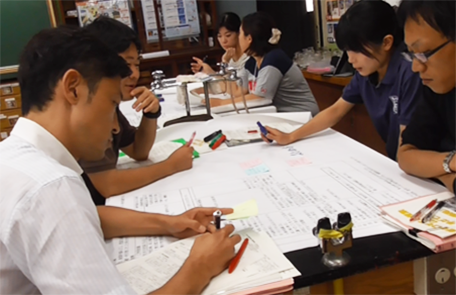

- 研究授業を行う際に、全教員がグループに分かれ、学習指導案を検討します(①)。研究授業後の研究協議会でも同一グループで協議することで、学習指導案を検討したときに出た意見を生かしながら議論ができるようにしています(②)。

2 経験年数を考慮したグルーピングで、日々の授業改善につながる議論

- グルーピングは、経験年数をバランス良く分けて行います。

経験の違いを越えた意見交換を通して、授業の見方に関して、多様な考えを知ることにつなげるためです。

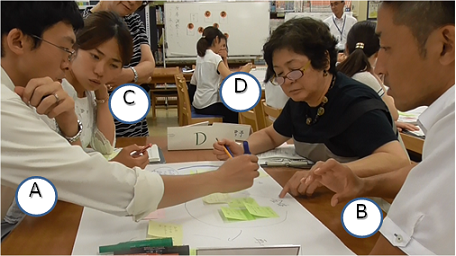

例えば、写真③では、本時でグループでの意見交換、全体での検討を通して、考えが変わらなかった子供について言及していきました。

まず、経験年数の浅いA教員が、

「考えが変わらなかった根拠を最後に言えるとよかった。」と子供の姿を通した自分の考えを述べます。

それに対し、中堅のB教員、C教員が、

「根拠が書けなかった子供に、『どうして、変わらなかったのか』という言葉を教員が掛けることで、その子供は、深く考えていくことができたのでは。」

「考えの根拠がはっきりと示せる子供を意図的に指名し、その子供の発言を価値付けることも大切だと思います。そのために、子供がどんな考えを持っているのかということを机間指導で把握することが重要だと思います。」と改善案を言葉にしていきます。

最後に、経験豊富なD教員が、

「子供がどんなことを考えているか、机間指導で把握することは大切。それを毎日の授業から積み重ねていくと、子供を見る目が付いていくのではないか。」

と子供を見る力を日々の授業でどのように培っていくかについて話をします。

このように、職層をバランスよく分けたグルーピングによって、日々の授業改善につながる議論につなげていくことができます。

3 より深く授業を分析するための「他グループとの意見交換」

- 「グループ協議で終わりにするのではなく、他のグループの意見も聞き、より深く授業を分析したい」という教員の願いから、グループの一人が他のグループに協議内容を説明し、互いに意見交換を行う、「ワールドカフェ方式」を取り入れています。ただの意見交換で終わらないよう、他グループとの意見交換の後、自分のグループで再検討する時間を設定し、得た意見を基にさらに分析を行っていきます。

Ⅳ 成果

- 学習指導案の検討会から一貫した流れがあるので、授業者になったつもりで参加できている。

- 研究協議会で子供の姿で語るためには、研究授業での参観の姿勢の転換が必要だと思った。

- 子供の表情やつぶやきをよく観察するようになったし、そのことが日常の授業にも生かされている。 「今、この子は悩んでいるから、個別で声をかけよう」「子供たちの表情が冴えないから、思考が停滞しているんだろうな。発問が悪いのだろうな」と考えながら、授業を行うようにした。

- 授業中の児童の表情やつぶやく様子を本当によく見るようになった。協議会を通して、自分が学んだことを自分の授業でも行っている。その繰り返しが大切なのだと思う。

Ⅴ 研修を進める上での参考事項

- 研究協議会の指導・講評は30分で、「本時の学びについて」、「研究協議会での教員の学び」についてご指導を頂いています。

報告者:研修協力員 佐藤