アクティブ・ラーニング研修実践事例

鹿児島市立伊敷中学校(平成28年7月)

学校で目指す資質・能力の明確化・共有化を図る研修

各学校でカリキュラム・マネジメントを行っていく上で、全教職員が学校で目指す資質・能力を明確にし、共有化しておくことは欠かせません。自校の生徒に育成したい力を考えることで、学校で目指す資質・能力を明確化・共有化していきます。

Ⅰ 実施背景と目的

- 実施校は研究校としての使命を担い、授業を中心とした実践的研究を行いながら、指導力の向上を目指すと共に、研究の成果を多くの学校や教育関係者に公表しています。

- 平成26・27年度は、国立教育政策研究所から示された21世紀型能力の三層構造に着目し、21世紀型能力の三層構造(「基礎力」・「思考力」・「実践力」)に着目し、生徒が問題解決的な状況の中で、どのように「基礎力」や「思考力」を発揮するのかを「実践力」という観点から捉え直し、授業改善を行うことで「生きる力」の育成を目指してきました。

- 平成28年度からは「新しい時代を切り拓く資質・能力を身に付けた生徒の育成」を主題に掲げた研究を進めています。

- 本研修は、学校で育成を目指す資質・能力の明確化・具体化・共有化を図り、その実現に向けたカリキュラム・マネジメントの実践につなげることをねらいとしています。

Ⅱ 主な流れと時間配分(全60分)

- 全体で学習指導要領改訂の基本方針を確認する。20分

- 5~6人グループで育成を目指す資質・能力を考える。10分

- 同グループで育成を目指す資質・能力を共有する。20分

- まとめ・振り返りを行う。10分

準備物:模造紙、付箋、マジック

Ⅲ 事例のポイント

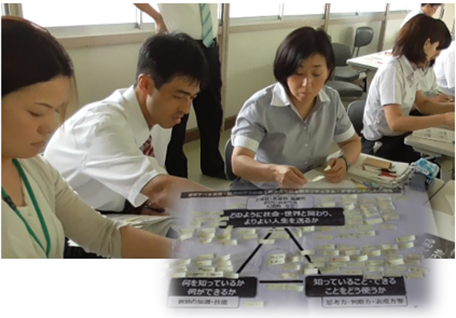

1 小グループでの意見交流

- 5~6名のグループによる意見交換の場を設定しました。各グループは、担当教科、年齢、教職経験年数等が異なる多様なメンバーで構成しました。担当学年のみ同じメンバーにすることによって、日常的に関わる生徒を想起しながら、生徒に育成したい力を、実態に即して話したり考えたりすることができるようにしました。

- グローバル化、少子高齢化、高度情報化などの影響が、身近な生活も含めた社会のあらゆる分野に及んでいる事実、OECD生徒の学習到達度調査(PISA)や全国学力・学習状況調査の結果を踏まえた生徒の実態、また、教職員一人一人の教育観・授業観・生徒観に関する考えについて、互いに意見を交えたり、紹介したりしながら、学習指導要領改訂の理念に基づく新たな学びを追究していく必要性を共有しました。

2 生徒に育成すべき力を明確化、共有化する

- 学習指導要領改訂の理念を踏まえた上で、教職員一人一人が個別に関わる生徒を思い浮かべたり、生徒の実態を考えたりすることによって、生徒に育成すべき力を考え、付箋に記入しました。

- 個人が記入した付箋を、「知識・技能」・「思考力・判断力・表現力等」・「学びに向かう力」からなる「育成を目指す資質・能力」で分類し、互いの考えを共有しました。

Ⅳ 成果と課題

- これまで「創造力」の育成を目指し問題解決的な学習プロセスを重視した研究・実践から見えてきた成果や課題と関連付け、自校で目指す資質・能力を①課題発見力②情報活用力③論理的思考力④協働する力⑤メタ認知と設定することができました。

- 教職員一人一人が、教科等を通じて育成すべき資質・能力の具体を明らかにすることにつながり、授業改善の必要性を感じることができました。

- 全教職員が、資質・能力の育成を目指した「カリキュラム・マネジメント」に関わっていくための出発点となりました。

報告者:研修協力員 窪