アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:千葉大学教育学部附属中学校

教科等:3年国語科(平成28年6月)

単元名:ヤマトタケル 東征 ~古文で知る千葉の伝説~

古典の文章を読み比べ、構成や展開、表現の仕方について評価する力を育成したい

見通しを持つ

見通しを持つ 先哲の考え方を手掛かりとする

先哲の考え方を手掛かりとする 自分の考えを形成する

自分の考えを形成する

実践の背景

- 実践校の研究は、教員の個人研究、教育学部教員との連携研究、学校全体としての研究によって成り立っており、国立大学教員養成学部附属学校園に求められている実践的な教育研究、大学生・大学院生に対する教員養成、教員の専門性を活かした地域教育活動への貢献を推進しています。

- 実践校では、新たに全体研究主題を「自ら問い続ける生徒の育成 ~新しい時代を生き抜くための「実践知」を培う授業のあり方~」と設定し、平成28年度は3年研究の第1年次にあたります。「自ら問い続ける生徒」とは、生涯にわたって継続し、創造的な行動を意志決定できる能力を持つ生徒像であり、「実践知」とは、めまぐるしく変わる社会の状況にしなやかに対応し最適解を導き出していける知であると捉えています。新しい時代の中で、この「実践知」を使いこなせる能力の育成を目指して研究を進めています。

授業改善のアプローチ

実践校の国語科研究主題は「アクティブに言語運用する学習者の育成」です。これに関連させ、本単元では、古典を自主的・主体的に読もうとする態度や意欲を育成すること、そのために古典テクストを活用して読み、古典が、文化や社会の中でどのような役割を果たしてきたかに目を向け、伝承することの意味や意義に気付いていくことをねらいとしました。そこで、『古事記』『日本書紀』を比較して読み、どう違うのか、どうして違うのかを捉え、伝承のされ方や継承する意味を自分なりに考察することで作品を評価していくという言語活動を設定しました。古典テクストを読む姿勢をアクティブにすると共に、二作品の異なりを関連付け、考察するまでの思考をアクティブに培うことができるのではないかと考えたからです。この言語活動に相応しい教材の題材として、「ヤマトタケル東征」を選びました。これは、『古事記』『日本書紀』に共通して描かれた、地域に根ざした千葉の伝承であり、生徒が古典を身近に感じることができると考えたからです。また、単元の導入として実践校の校歌を用いました。詞中の「袖師が浦」は、「ヤマトタケル東征」に関連した郷土を示す言葉であり、これを読み解いていくことで、生徒にとって身近な言語文化の継承を知る機会としました。

本実践で扱う『古事記』や『日本書記』は、教科書にない上代の古典であることを考慮し、中学生が音読できる教材としてルビを振ったり、国語学習通信「ことのは」をヒントカードと称して用いたりしながら、歴史的背景や現代では想定できない事物の説明、簡単な古典文法などについても補足説明を加え、学習者の理解につなげていきました。

単元づくりのポイント

目標

- 「ヤマトタケル 東征」に関する『古事記』『日本書紀』を読み比べ、時代・立場・状況における伝承の異なりに気付き、古典世界に親しもうとする。

【国語への関心・意欲・態度】 - 歴史的背景に注意して『古事記』『日本書紀』を読み比べ、その違いを考察し、伝承のあり方について考えることができる。

【読むこと ウ】 - 時代に生きる人間の思いやものの見方、考え方に触れ、自分の考えを持つことができる。

【読むこと エ】 - 歴史的背景に注意して作品を読み味わい、継承されてきた千葉の伝承のあり方に関する自分の見方を持つことができる。

【伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項】

展開

- 第1次

-

- これまでの古典学習を振り返りながら、古典を学習する意味について考える。

- 校歌について、古典の視点で読み解く。

1時間

- 第2次

-

- 「ヤマトタケル 東征」について『古事記』『日本書紀』を中心に、古典に関する文章を複数読む。

歴史的背景に着目しながら、伝承の差異に目を向け、どう違うのか、どうして違うのか考察する。

立場や状況による差異に着目し、伝承の持つ意味を考えながら読む。

3時間 - 『古事記』『日本書紀』の違いや伝承のされ方について意見を交流する。

1時間(本時)

- 「ヤマトタケル 東征」について『古事記』『日本書紀』を中心に、古典に関する文章を複数読む。

- 第3次

-

- 伝承のされ方・継承し、発展させることの意味・古典を学習する意義について考え、交流する。

1時間

- 伝承のされ方・継承し、発展させることの意味・古典を学習する意義について考え、交流する。

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

『古事記』『日本書紀』に描かれたヤマトタケル東征の場面やヤマトタケル東征に関する地域伝承や文章を読み比べ、伝承の仕方の違いを考察すると共に、伝承されてきた意味を見出そうとする。

授業場面より

-

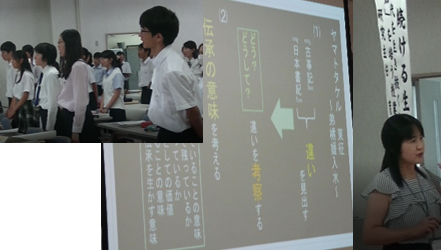

①本時の課題を確認する

本時の課題を確認していく場面です。

教師は、授業を音読から始めました。『古事記』の中で、ヤマトタケルの最期が描かれた「望郷の歌」の場面です。音読することで、「これから国語の学習を始める」という気持ちの準備を促したり、語句やリズムを味わいながら作品の世界観に誘ったりすることができます。

生徒たちは、声を揃えて音読を繰り返していきました。途中、教師は「生まれ故郷を“思って”ということが、『国を思(しの)ひて』と表現されていることを感じながら読もう。」「『雲居立ち来も』は、雲と来が掛詞になっている文学性に注目してみよう。」など、文脈の中における語句の効果的な使い方や、表現上の工夫に目を向けるように促していきました。

この具体的な教師の声かけによって、生徒たちの音読には、一つ一つの語句の意味を感じ取った間合いや声音の変化、抑揚が、繰り返されるごとに生まれていきました。そして、本時の課題が「『古事記』と『日本書紀』の二作品に共通して描かれた、弟橘媛(おとたちばなひめ)の入水場面を比較しながら読み、その違いを考察する」であることが確認された時には、語句や表現に注目して、その違いを探っていくことから始める、という読み方が有効であることが共有されていました。 -

②個で考え、グループで交流する

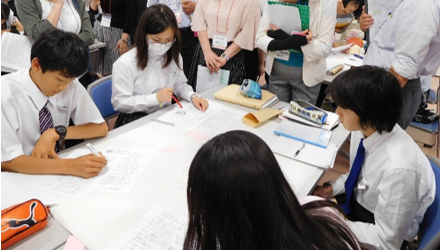

課題について、グループで交流しながら考えていく場面です。

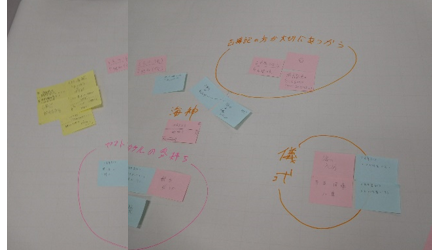

教師は、ワールドカフェの手法を用いて、効果的な交流ができるようにしました。そのために、模造紙と付箋(ピンク色)を用意し、グループの考えが可視化できるようにしていきました。

生徒たちは、まず個で考え始めました。二つの作品を黙読したり、時には声に出して読んだりしながら、気になる語句に印を付け、考えたことを付箋に書くことを繰り返し、その後交流を始めました。

あるグループでは、弟橘媛を示す語句の違いに目が向いていました。『古事記』では「后」とあるが『日本書記』では「妾(おんな) 女(むすめ)」であること。そして、「弟橘媛の御櫛、御陵」との記述や、彼女の詠んだ歌が書かれているなど、「『古事記』では、その存在が大切に扱われて描かれている。それに対して『日本書記』では、『天皇四十年、相模、上總』といった詳細な年号や具体的な地名の記述が重視され、弟橘媛は軽んじられているのではないか。」という話合いが進んでいきました。さらに、弟橘媛の入水場面の描写を比較し、詳細な記述のある『古事記』に対し、『日本書記』は事実だけを淡々と書いていることから、「弟橘媛に対するヤマトタケルの気持ちの描き方に根本的な違いがあり、それが語句の違いにつながっているのではないか。」という結論に達していきました。多様な語句に着目し、その違いに表れた登場人物や作者の思いを想像することができている姿でした。 -

③他のグループと交流する

他のグループとの交流を通して、新しい意見を吸収する場面です。

説明役の生徒一人が残り、後のメンバーはそれぞれ他のグループに行って、意見交換を行います。教師は、別の色の付箋(水色)を用意し、他のグループからの意見が分かるようにしていきました。

弟橘媛に関する語句に目を向けたグループでは、このグループが二作品を比較するために着目した語句の多さに賞賛の声が上がりました。「御櫛って何だろう」という質問もあがり、頭髪であることが確認されました。(※)その上で、「弟橘媛が入水後、御櫛が流れ着き墓を作って納めた、という記述が『古事記』にだけ記されているのは何故だろう。」という議論が始まりました。「史実であるならば、『日本書紀』にも記されていてもよいのではないか。」「この場面からは間接的にヤマトタケルの悲しさが伝わってくる。『古事記』では物語性を出したかったのではないか。」「『日本書記』では、メインが弟橘媛ではなく、ヤマトタケル東征の行程がメインだったから省かれたのだろう。」という意見交換が進んでいきました。

説明役の生徒は、これらの意見を踏まえ、「物語性の重視」「メインではない」という言葉を付箋に残しました。語句に注目し、登場人物や作者の思いに目を向けてきた自分たちの読みを、文章の様式や作者の語りの視点に広げることで、二作品の相違がより明確になるのではないかという可能性に気付いました。

※後日、授業の中で教師から、「御櫛」について、古語辞典等では「頭髪」との意味が出てくるが、この伝説の中では「髪を留めるための櫛、簪などの髪飾り」という意味で採られることが多い、という説明が入りました。 -

④他のグループで吸収してきた意見を交流する

元のグループに戻り、それぞれのグループで吸収してきた意見を交換し合う場面です。

教師は、また別の色の付箋(黄色)を用意して、吸収してきた意見を書き加えられるようにしていきました。模造紙上で3回の交流過程を可視化することができ、生徒は色分けされた付箋を頼りながら、自分の考えと他者の考えを比較しながら思考していくことができていました。

語句に注目してきたグループでは、説明役の生徒が、ワールドカフェで交わされた、「『古事記』は物語性が重視されている」という意見を伝えました。他のグループでも話題になったことが紹介され、「弟橘媛のお墓が作られた場面を書くことで、物語風の起承転結としたかったのではないか。」、「『古事記』は物語風に描き、読者が登場人物に親近感を抱けるような作品に仕上げたのではないか。」という考えに辿り着きました。また、「『日本書記』では弟橘姫がメインではない」、という意見を受け「『古事記』での弟橘媛は物語の主役。しかし『日本書記』での主役はヤマトタケルだろう。」という意見があがりました。そして「『日本書記』は外国にも見せる公式な文書であった」という、教師からのヒントカード(「ことのは」)と関連させ、「『日本書記』は歴史書の役目として、ありのままの事実だけを書く報告文や記録文のように仕上げることが、作者にとっても国にとっても都合がよかったのだろう。」という考えに達していきました。様々な意見を総合させ、構成の違いや文章の記述法の違い、語り手の視点の違いや表現意図の違いなど、多様に見方や考え方を広げ、それぞれの伝承の意義や役割の違いを考察している、深い学びの表れた姿でした。

報告者:研修協力員 伊坂