アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:大田区立矢口小学校

教科等:3年体育科(平成29年2月)

単元名:足を使ったゴール型ゲーム

仲間で考えを伝え合いながら、自分たちの作戦をゲームで生かしていく力を育成したい

振り返って次へつなげる

振り返って次へつなげる

協働して課題解決する

協働して課題解決する 知識・技能を活用する

知識・技能を活用する

実践の背景

- 実践校は、教職経験の浅い教員が多いため、組織的な校内研修体制を構築し、授業研究を中心とした校内研修システムの中で、「全員で学習指導案の検討する」、「子供の学ぶ姿を基に授業を分析する研究協議会」、「研究協議会での協議内容を生かし、授業を再構築する」等を繰り返し行うことを通して、指導力の向上を図り、日々の授業改善につなげている学校です。

- 日常的に授業研究会を公開し、参観者も研究協議会に参加できる体制をつくっています。

- 児童が『自ら課題をつかむ授業』を通して、「課題を発見していく力」、「見通しを持って、自ら考えていくことができる力」、「学んだことを振り返ることができる力」の育成を目指しています。

授業改善のアプローチ

- 仲間と考えたことを言葉や動きで伝え合いながら、チームで簡単な作戦を立て、ゲームで生かしていく力を育成したいと考え、本単元を構成しました。

- ボールを「蹴る」、「受ける」等のボール操作をゲームの中で使っていくことを通して身に付けていくために、ゲームを中心にした学習過程を構成しました。その中でチームで簡単な作戦を立て、ゲームに生かせるように、言語や動作等で、互いの考えを伝え合うための「チームの時間」を設定しました。また、ホワイトボードを活用した「作戦ボード」も用意しながら、必要な時に活用できるようにしました。

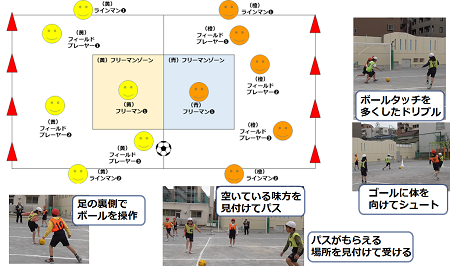

- コートの中に、フリーマン以外入れないゾーンをつくる工夫をすることで、身体接触を極力避け、児童が安心してボール操作を行ったり、どこにパスを出したらよいかを考えたりできるようにしました。また、フィールドプレーヤーの人数を少なくすることで、誰もがボールに触れながら、パスを受けたり、シュートを打ったりできるようにし、運動の特性を味わえるようにしました。

- 終末では、振り返りの時間を設け、「できたこと」と「できた要因」について全体で成果やその理由を共有できるようにしました。「ゲームをよりよくしていくための改善点」についても共有することで、児童が運動の行い方を工夫できるようにしました。

単元づくりのポイント

目標

- 【技能】

-

基本的なボール操作やボールを持っていないときの動きによって、易しいゲームができるようにする。

- 【態度】

-

運動に進んで取り組み、規則を守り勝敗を受け入れたり、場や用具の安全に気を付けたりすることができるようにする。

- 【思考・判断】

-

規則を工夫したり、ゲームの型に応じた簡単な作戦を立てたりすることができるようにする。

展開

- 1時

-

基本的なボール操作や練習の方法について知る

- 2時

-

基本的なボール操作を生かしながら、試しのゲームを行う。

- 3時

-

それぞれのポジションの動き方を知り、その動きを使いながらゲームを行う。

- フィールドプレーヤー

- フリーマン

- ラインマン

- 4時

-

それぞれの動き方を生かした作戦を立て、ゲームを行う。

- 5〜7時(本時は6時)

-

チームで作戦を立てたり、規則を工夫したりしながら、リーグ戦を行う。

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

- パスやドリブルでボールを運んだり、ボールを持たないときに、空いている場所に素早く動いたりできるようにする。

【技能】 - 励ましの声を掛け合って、練習やゲームに取り組むことができるようにする。

【態度】 - それぞれのポジションの動きを基にして、チームで簡単な作戦を立てることができるようにする。

【思考・判断】

授業場面より

-

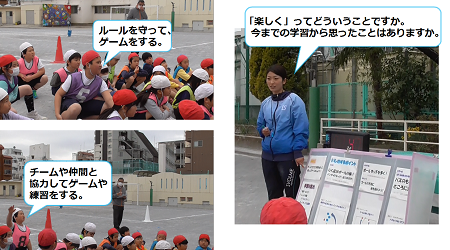

①本時のめあてを全体で共有する

導入でめあてを共有する場面です。教師は、「作戦を生かして、ゲームを楽しく行う」というめあての「楽しさとは何か」について児童の言葉を手掛かりに確かめていきました。めあての明確化を図り、主体的な学習につなげていくためです。児童は、前時までの学習経験を基に、「ルールを守ってゲームをする。」、「チームや仲間と協力する。」等楽しさの捉えについて、次々に発言していきました。教師は、児童の発言を意味付け、「声を掛け合いながら協力して下さい。チームや仲間の表情を見て下さい。」と付け加えます。このような「公正」、「協力」といった運動の価値とも結び付けた言葉掛けにより、児童は、「楽しくゲームをする」ことを協力することやルールを守ることという視点からも捉えながら、活動していくことにつなげていきました。

-

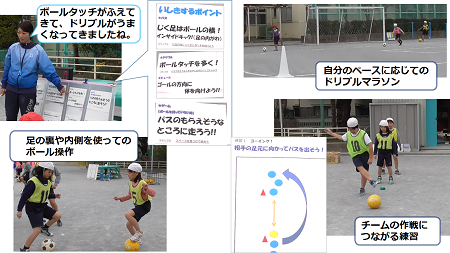

②主運動につながる動きとチームでの練習を行う

主運動につながる動きを行う場面です。教師は、ゲームに生かす動きのポイント(パスをする時は、足の内側を使う、ドリブルはボールタッチを多くする等)を掲示物で示し、全員で共通理解できるようにしました。また、「ボールタッチを増やしてのドリブルがうまくなった。」と前時までの学習の成果を価値付け、児童の意欲を高めていきます。これにより児童は、ドリブル、パス等のボール操作をゲームに生かしていくことを意識し、動きを確認していきました。「足の内側でボールを触るのが苦手だから、今練習しよう」と声を掛け合いながら、自分の技能を高めていこうとする姿が見られるだけでなく、チームの練習では、「パスをつないでゴールに結びつける」という自分たちの立てた作戦につながる練習を選び、取り組んでいくことができました。

-

③ゲーム①を行う

ゲームを行っている場面です。教師は,コート内で攻守が入り交じる中で、児童がボールの操作がしやすくなるよう、味方のみがボールを保持できるフリーマンゾーン、ボールが外に出たときにスムーズにゲームに移行したり、パスの出し手としてゲームに参加したりするラインマンを配置しました。あるチームは、「フリーマンを使って、ボールをつなぐ」作戦を立て、ゲームを行いました。フリーマンが、空いている味方にパスを出したり、空いている場所を探し、フリーマンからパスを受けたプレーヤーが、ドリブルを使ってゴールを決めたりし、結果を出すことができました。作戦をゲームに生かしたことがチームの勝ちにつながり、「作戦を立てる」よさを実感することができました。

-

④ゲームを振り返り、ゲーム②に生かす▶学びを振り返る

教師は、ゲーム①とゲーム②の間にチームの時間を設けました。自分たちのゲームの様子を客観的に振り返り、次のゲームに生かしていくためです。児童は、ゲームに生かしていくために、自分たちが行いたい動きのイメージをホワイトボードに可視化したり、対戦相手に応じて、作戦を変更したりしながら、次のゲームにつなげていきました。学習の振り返りで教師は、成果だけでなく、ゲームをよりよくするための改善点も共有しました。児童は、「空いている所に移動して、フリーマンからのパスを受けて、得点が取れた。」と成果を発表する一方、「ラインマンからのボールにみんな集まりすぎて、中々ゲームが進まない。ラインマンからの出されるボールに集まらないような工夫をしたい。」とゲームを通して感じた意見を出しました。ラインマン、フリーマン、フィールドプレーヤー、それぞれの立場から気付いた意見を出し合いながら、次時のゲームをよりよくする改善点も見いだしていくことができました。

報告者:研修協力員 佐藤