アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:岡山大学教育学部附属中学校

教科等:1年理科(平成28年11月)

単元名:「力と圧力」

自然の事物・現象の中に問題を見いだし、探究の過程を通して主体的に解決する力を育成したい

粘り強く取り組む

粘り強く取り組む 協働して課題解決する

協働して課題解決する 思考して問い続ける

思考して問い続ける

実践の背景

- 「自主自立 豊かな心で たくましく」を教育目標に、教科学習を通じての人間形成を目指し、個性ある教育活動を展開しています。

- 生徒は、理科への関心も高く、観察・実験にも積極的に取り組むことができます。本単元までに、「探究の過程」を意識した学習展開を繰り返し行ってきています。

- 探究を5つに分け、課題に応じて生徒自身が探究の方法を選択し、主体的に探究できるようになることを目指している。

授業改善のアプローチ

- 身近に使われているばねは「押しばね」が多くあるにも関わらず、通常の学習は操作が行いやすい「引きばね」のみの利用で、フックの法則(加えた力と、ばねののびは比例の関係になる)も引きばねで学習しています。生徒に調査した結果から、押しばねについては、フックの法則(加えた力と、ばねの縮みは比例の関係になる)が成立するかどうか分からない生徒が多くいました。そこで、身近な自然事物・現象から問題を見いだし、探究の過程を通して課題解決するにより、意欲的に問題解決する有用性を実感できるようにしました。身近にある道具から押しばねに着目し、フックの法則が成り立つかどうか探究を行うことで、フックの法則の理解を深めるとともに、探究の過程への理解を図ることを目標に、本時を設定しました。

- 押しばねについて、フックの法則が成り立つかどうか探究する過程では、生徒が「独立変数」と「従属変数」を意識するよう授業を構築しました。中学校において、量的な関係を調べる初期の段階なので、「変数」の理解が今後の探究においても重要だと考えるからです。

- 後半での実験結果は、1年生の数学でも学習しない2次関数で表されます。これは、生徒達にとってはまだ出会ったことのない関係です。今回あえて、2次関数になる実験を行い、未知の関係への興味付けを図るとともに、今後の学習の見通しを持たせ、エネルギー概念への導入を図ることをねらいました。

単元づくりのポイント

目標

- 【関心・意欲・態度】

・力や圧力に関する興味・関心を高め、学習内容と日常生活や社会との関連について気付き、科学を学ぶ意義や有用性を実感する。 - 【科学的な思考・表現】

・力の働きや圧力に関する課題を設定し、結果を分析して解釈する過程を通して、力や圧力に関して科学的な見方や考え方を身に付ける。

・自分の考えを図や力の矢印を使って表し、他者とのコミュニケーションを通して課題の解決ができるとともに、力の量的な見方の基礎を身に付ける。 - 【観察・実験の技能】

・力や圧力に関する事物・事象についての観察・実験の基本操作を習得し、結果を記録して整理し、科学的に探究する技能の基礎を身に付ける。 - 【知識・理解】

・観察や実験などを行い、その結果を分析して解釈し、力と圧力に関する事物・現象についての基本的な概念や規則性を理解することができる。

展開

力と圧力(全10時間)

- 1

-

日常生活の中の力

- 2〜3

-

力の大きさとばねの伸びの関係

- 4

-

フックの法則でばねの力をコントロールする!?(本時)

- 5〜6

-

圧力

- 7

-

水中ではたらく力

- 8〜9

-

水中で物体にはたらく上向きの力

- 10

-

大気による圧力

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

- ばねを押す力とばねの縮みの関係を調べる実験を行い、実験結果からばねを押す力とばねの縮みには比例の関係があることを指摘できる。

- ばねの縮みと木片の移動距離との関係を調べる実験を行い、実験結果からばねの縮みを2倍、3倍にすると木片の移動距離の関係は2倍、3倍よりも大きく変化していることを指摘できる。

授業場面より

-

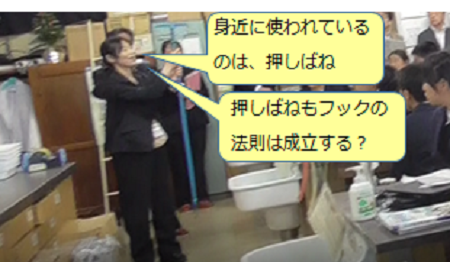

①既習事項と身近な現象から作る問い

導入の場面です。前時には、引きばねを使いフックの法則を学習しています。

教師は、身近に使われている「引きばね」として何があるか問います。生徒は、教室内を見渡したりしながら考えますが、「押しばね」ばかりが上がります。「ボールペンの中のばね」や「ピンボール」、「モップの柄」などです。そこで教師は、小学校の時に図画工作の授業で制作した「コリントゲーム」を示しながら、「押しばねでもフックの法則が成立するかどうか」と問います。既習のフックの法則の実験が「引きばね」で行われて「押しばね」ではないため、生徒は既習事項を適用して良いのか分からず、意見は分かれます。これらの導入により、身近な事物から「探究したい課題」が設定されました。 -

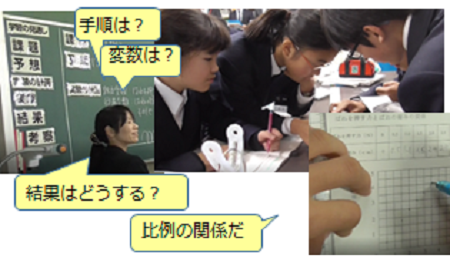

②変数を意識し実験、考察

探究の手順を考え実験や考察をする場面です。

教師はまず、探究の過程について問います。既習の探究を参考に、生徒は「予想(仮説)」「実験の計画」「実験」「結果」「考察」「結論」の順に行えば良いと発表します。

次に、この実験における「独立変数」「従属変数」について考えます。

生徒は、独立変数が「ばねを押す力」に、従属変数が「ばねの縮み」になることをグループの力で解決します。実験結果は表とグラフにまとめますが、教師は、このグラフの軸も変数とつなげ確認をします。この過程を通し、生徒は「変数」を意識して、実験計画を行い、実験の見通しを持つことができました。

この後、生徒は実験を行い、考察をし、「ばねを押す力」と「ばねの縮み」の関係は「比例の関係」であることが分かり、フックの法則が成立することを見いだすことができました。 -

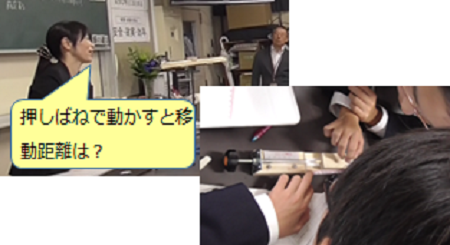

③探究を通して見いだした結果を活用し、さらなる探究を行う

教師は、再度コリントゲームを演示しながら、「加えた力」と「ばねの縮み」との間には比例の関係があると分かったが、「加えた力」と「移動距離」の間にはどんな関係があるかを問います。

生徒は、既習のフックの法則と今までの体験から予想を立てます。この予想では、多くの生徒が、直前の学習から「比例の関係」であると予想しますが、今までの生活経験から「何か違う」と反論をする生徒もいました。

生徒はこの探究において、探究の過程が同じなので、まず変数は「加えた力」と「移動距離」であることに容易に気付き、同じ過程で探究を行います。実験結果を表やグラフに表すと、ばねの縮みを2倍、3倍とした時の移動距離は2倍、3倍よりも大きく、その時の変化の割合もより大きくなることが分かります。 -

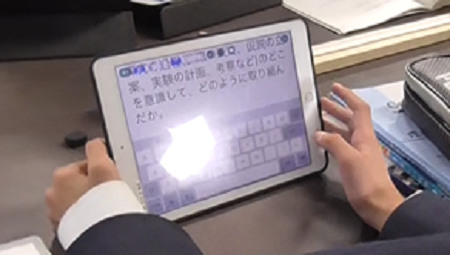

④まとめ、振り返り

最後にまとめ、振り返りをする場面です。

生徒は、「正比例」の関係ではない未知の関係のグラフに遭遇し戸惑います。教師は、まだ詳しく学習していない関係であること、第3学年の「運動とエネルギー」の単元で改めて学習することを伝え、本時のまとめを行います。

振り返りでは、全生徒がタブレットを用い、「探究の過程(課題の設定、仮説の立案、実験の計画、考察など)のどこを意識してどのように取り組んだか」「身の回りの生活との関連は?発展できそうなことは?」という視点で授業を振り返ります。また、毎時間の振り返りを記録に残し、単元全体を通しての学習の道筋を可視化します。「より正確なデータがとれるように気をつけて実験した。」「グラフにまとめて、より分かりやすく伝えること。」など、生徒自身で探究の過程の価値付けを行い、今後の探究への足がかりとなりました。また、「ばねをゴムにしたらどうなるのだろう」など学びを日常生活と結びつけ発展させることで、さらなる探究につなげる生徒もいました。

報告者:研修協力員 山田