アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:広島県立呉宮原高等学校

教科等:2年コミュニケーション英語Ⅱ(平成29年2月)

単元名:Lesson 8 The Biggest

英文から読み取れる事実を踏まえ、自分の言葉で意見をまとめる力を育成したい

興味や関心を高める

興味や関心を高める 多様な情報を収集する

多様な情報を収集する 自分の考えを形成する

自分の考えを形成する

実践の背景

- 実践校は、創立約100年の歴史を持つ、全校生徒約600名の全日制普通科の高等学校です。

- 「自主・自律」の校訓のもと、社会の発展に貢献する人材の育成を目指し、「知識から知恵へ」、「思考力」を高める授業づくりを通して、全教職員で「学びの変革」に積極的に取り組んでいます。

- 実践校で設定した「思考力」とは、「深い思考ができる力」、つまり、「課題解決に向け、知識を汎用して解決のための選択肢を想定し、プロセスを組み立てて、自分なりの答え(=関係や方向性)を生み出していく力」と捉えています。

授業改善のアプローチ

- 「指導と評価の一体化」を目指し、「単元のルーブリック」や「本時の課題と評価」を明らかにしています。

- 「CAN-DOリスト」を作成し、生徒が身に付ける能力を明確にし、指導と評価の改善に活用しています。

- 本時は教科書の内容に加え、「オーセンティックマテリアル」であるホームページを用いることで、「CAN-DOリスト」の読むことの目標に定めている「場所や文化、歴史の紹介などの説明文の概要を理解する力の育成」をねらいます。

- いわゆる「ジグソー・リーディング」を取り入れ、目的に応じて短時間で内容を読み取り、他の生徒に情報を正しく伝えるという必然性が感じられるようにします。

- 資料の概要を把握するために、文脈や前後の関係などから内容を推測しながら、細部にとらわれずに読み進めていくように働きかけます。

単元づくりのポイント

目標

- 聖母教会の再建について述べた英文に関心をもち、積極的にコミュニケーションを図ろうとする。

【コミュニケーションへの関心・意欲・態度】 - 英文から読み取れる内容を踏まえ、自分の意見を書いたり、適切に伝えたりすることができる。

【外国語表現の能力】 - 英文から読み取れる情報や事実などを的確に理解している。

【外国語理解の能力】 - 英語の背景にある文化や価値観などを理解している。

【言語や文化についての知識・理解】

展開

The Biggest Jigsaw Puzzle in History(全10時間扱い中第10時)

- ①ジグソーパズルと呼ばれる教会について、英文から情報や事実、歴史的背景などを読み取る(4)

- ②崩れ落ちた教会の再建についての世界各国の取り組みを英文から読み取り、要点を英語でまとめる(4)

- ③教会の再建から学べることについての意見を英語でまとめる(2)(本時)

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

聖母教会が再建された事実や歴史などから、私たちが学べることを英語でまとめる。

授業場面より

-

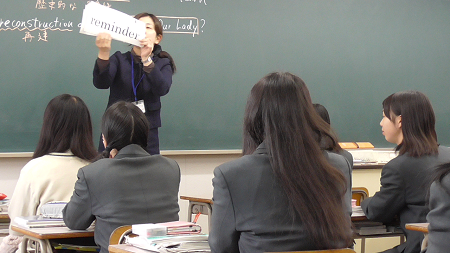

①本文の表現などをフラッシュカードで確認する

「What historical importance can we learn from the reconstruction of Church of Our Lady?」、本時のねらいを生徒と共有し、本文で使われている語句や表現を、フラッシュカードを使って、テンポよく短時間で確認します。毎時間繰り返すことで、生徒が基礎的・基本的な知識や技能を習得するとともに、知識を活用して資料の内容が的確に読み取れるようにすることをねらっています。

再度確認したい語句を電子辞書で調べたり、教科書の本文を振り返ったりする生徒の姿も見られました。 -

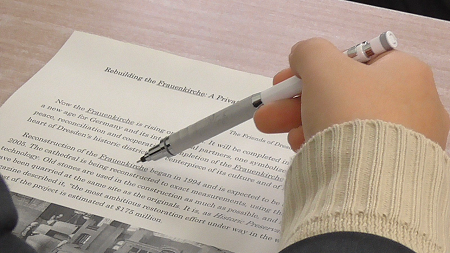

②速読して資料の概要をとらえる

オーセンティックマテリアルとして、教科書の本文の内容に関連した、"Frends of Dresden "のホームページから引用した資料を生徒に配付します。「ドレスデンの歴史の概要」など、4種類の資料があります。

生徒はその内の1つの内容を読み、概要をとらえ、説明ができるようにします。いわゆる「ジグソー・リーディング」です。その際、教科書から読み取った内容や表現を支えとし、生徒はなるべく辞書を使わず、未知の語句は推測しながら内容を読み取っていきます。

教師は「CAN-DOリスト」の読むことの目標として定めている「場所や文化、歴史の紹介などの説明文の概要を理解する力の育成」をねらい、文脈や前後の関係から内容を推測して読むように働きかけ、細部にとらわれずに読み進めていくように伝えます。 -

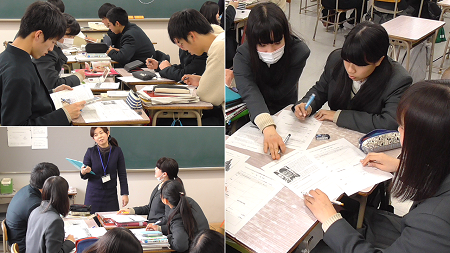

③「ジグソー・リーディング」で伝え合う

「どんなことが書いてあった?」、他の資料の内容が気になる生徒、それぞれの生徒が読み取った内容を4人グループで説明し合いながら、資料の全体像を理解していきます。

「ジグソー・リーディング」により、「他の資料の内容を聞き、全体像をつかみたい」、「情報を正しく伝えたい」という意欲が向上している生徒の姿と捉えられます。

「今の内容をもう少し詳しく説明して」と、内容を深くとらえようとする質問が出されます。質問に回答することで、自己の理解を再確認することもできます。生徒は4種類の資料から読み取った情報を伝え合いながら、情報を整理し、全体像を捉えていきます。

教師はグループでの対話を聞き取りながら、「どうして多額の寄付をしたのだと思う」などと、自分の意見が構築できるように生徒に問い掛けていきます。 -

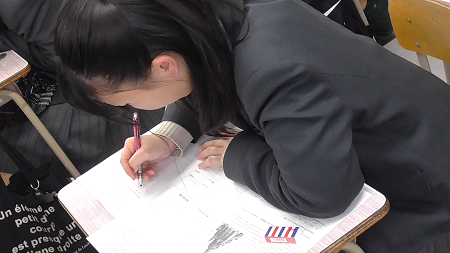

④情報を整理し、英語で意見をまとめる

「聖母教会のあるドイツと多額の寄付をしたイギリス・アメリカの立場を比べながら考える生徒」、「教会のドーム上にある金色の十字架が造られたことに着目する生徒」など、教科書や資料から内容を読み取り、対話を通して得た情報を踏まえ、興味・関心を抱いたことについて英語で意見をまとめていきます。

「日常的な話題や手紙などを英語で書けるようになってきた」という生徒の実態を踏まえ、第3学年の書くことの目標として「CAN-DOリスト」で定めている「意見をまとめる力の育成」を本単元では位置付けています。

教科書や資料から文化、歴史などの情報や事実を読み取り、対話を通して内容の理解を深めたことで自分の意見を持ち、英語を使って自分の言葉で意見をまとめる力の育成にもつながっていると捉えられます。

報告者:研修協力員 木野村