アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:千葉県立我孫子東高等学校

教科等:1年外国語科(平成29年1月)

単元名:コミュニケーション英語Ⅰ “Communication in Soccer”

積極的に英語でコミュニケーションを取ろうとする態度を育成したい

自分と結び付ける

自分と結び付ける 思考を表現に置き換える

思考を表現に置き換える 自分の考えを形成する

自分の考えを形成する

実践の背景

- 実践校では、研究主題を「新たな未来を築くために、自ら力を育み(基礎学力)、自らの能力を引き出し(コミュニケーション能力)、主体的・協働的に学ぶ生徒の育成」とし、 生徒の実態を踏まえたわかりやすい授業実践で、学習意欲の向上と基礎学力の定着を図ることを目標としています。

- 生徒に正しい規範意識を持たせ、授業規律遵守の徹底を図ること、またゆっくり短い説明を心がけたり、生徒同士の教え合いの時間を設けたりすることを通して、主体的に学習に取り組み、協働的に学び合うことができる生徒の育成を目指しています。

授業改善のアプローチ

本実践の生徒達は、英語に対する苦手意識が強く、英語への自信の無さから、進んで発言したり、英語を話そうとしたりすることに消極的な面が見られます。文法や単語の難しさを感じたり、間違えることに不安を覚えたりしている生徒に対して、教師は英語で伝え合うことの楽しさや価値に気付かせ、積極的に英語を使ってコミュニケーションを図ろうとする態度を養っていきたいと考えました。そこで、単元を通して、日常の具体的な場面を設定し、習得させたい構文を実際の会話文の形に表して学習を進めていくことにしました。身近な話題や実用的で平易な英語表現を多用することで、少しでも英語に対する抵抗感を和らげ、楽しさに繋げていくことができるのではないかと考えたからです。また、英語を駆使して活躍する本田圭佑選手が、「『以心伝心』という日本独特の考え方が世界では通用せずコミュニケーションを取り合うことでチームとしての結束力を高めていった」というエピソードに注目し、日本社会が直面しているコミュニケーションの問題について考えていくことで、英語で伝え合うことの価値についても理解を深めていきたいと考えました。

単元づくりのポイント

目標

- 身近な話題について、コミュニケーションの大切さ、有用性を理解し、積極的に英語を使ってコミュニケーションを図ろうとしている。

【コミュニケーションへの関心・意欲・態度】 - SVOCの構文を用いて自分の意見を表現したり、他者に伝えたりすることができる。

【外国語表現の能力】 - 教科書の本文や他者の文章を聞いたり読んだりする活動を通し、内容を理解することができる。

【外国語理解の能力】 - SVOCを用いた構文の意味とその用法についての知識を身に付けている。

【言語や文化についての知識・理解】

展開

- 1, 2

-

サッカーにおけるコミュニケーションについての英文を読み、本田圭佑選手がオランダで学んだ“チームメイトとコミュニケーションを取ることの重要性”について理解する。

- 3, 4

-

互いに意見を聞いたり、表現をしたりする活動を通して、“コミュニケーション”とはどのようなものかを実感し、具体的に理解する。

- 5

-

具体的な場面設定(外国人と友達になる、コミュニケーションを取る)での「書く」「話す」「読む」「聞く」活動を通して、コミュニケーションについて考える。(本時)

- 6

-

これまでの学習を振り返り、単元の復習をする。

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

- 日常の具体的な場面でのコミュニケーションのフレーズや表現(言い回し)を使い、互いに交流し合う活動を通して、英語を使ってコミュニケーションを取ることの楽しさや大切さに気付きながら、コミュニケーションについて考えていくことができる。

授業場面より

-

①コミュニケーションって何だろう

前時までの復習をし、本時のめあてを確認する場面です。

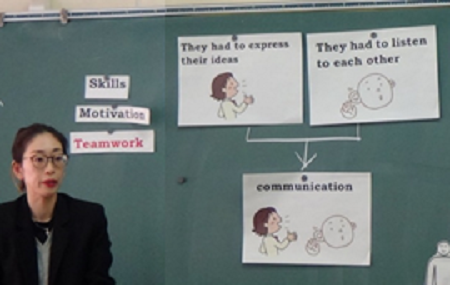

「Skill」「Motivation」「Teamwork」の三つの単語を教師は提示し、本田圭佑選手が勝負の世界で最も大切にしてきたものは「Teamwork」であり、それを生み出したものがコミュニケーションであった、という前時までの学習を振り返りました。その上で「コミュニケーションとは何だろう?」と問いかけました。本田圭佑選手がかつてオランダで経験した英語でのコミュニケーションについて、実感したり考えたりすることが本時のねらいであるということを生徒と共有していくためです。

生徒からは、「人と話すことだと思う」「伝え合うことだろう」という回答が聞かれました。それらを受け、コミュニケーションとは、一方的なものではなく、「相手に自分の考えを伝えること」であり、「相手を理解するために聞くこと」の二つの要素で成り立つことを一緒に確認しました。構造化された板書も手伝って、生徒は、本時はこの二つの要素を意識しながら英語によるコミュニケーションに挑戦していくのだということを理解していました。 -

②この場面で自分ならどう言うか、考えよう

場面に応じたコミュニケーションのフレーズや表現(言い回し)を考える学習です。

教師は、「外国人の友達に、相手の意向をたずねたり今後の予定を確認し合ったりする時の会話」という具体的な場面を設定しました。どのような場面や状況で言語活動を行うのかを明確に設定することで、実際にコミュニケーションをとる必然性が生じ、主体的な学びを促すことをねらいとしたためです。また、生徒の実態に合わせ、興味・関心を持ちやすい話題や人物を登場させました。さらに、会話文にして書き込める吹き出し型のワークシートの中に習得させたい構文を盛り込んで教師の見本として提示し、迷う時には教師の見本を参考にしていくことも伝えました。

これらの具体的な手立てによって、生徒はスムーズに考えていくことができていました。今流行の『君の名は(Your Name)』の鑑賞を勧めるフレーズ、イタリア料理店を紹介するフレーズ、旅行を提案するフレーズなど、自分なりの表現を工夫していきました。書き終わった生徒は、近くの友達に「どんな会話文にした?」と話しかけるなど、早く伝えたい、友達の考えを聞きたい、という本時のねらいに迫る姿が随所で見られました。 -

③友達に伝えよう、友達の話を理解しよう

自分の考えた会話文を伝え、ペアトークで読み合う場面です。

教師は、「間違えてもいい」「発音を気にしすぎなくていい」と声をかけ、安心して交流をできるような雰囲気作りとともに、「どうやったら相手に伝えることができるか」「相手を理解するためにはどうしたらいいか」を考えて交流するように伝えました。

ペアの相手がどんな会話文を作成したのか興味を持った生徒たちは、首をかしげたり、うなづいたり、笑ったり、時には「えー」という歓声をあげたりするなどの相づちや反応を返しながら、「聞いている」ということを伝えようとしていました。それを受けて話し手は、理解してもらえているのか、言いたいことが伝わっているのかをモニタリングしながら話していました。そして伝わっていないと思われる時には、繰り返したり、別の表現に言い変えたり身振り手振りを加えたりするなど、試行錯誤していました。またペアトークの時には「Italyは国の名前で、イタリア料理の時にはItalianだよ」、「この言い方の方が普通じゃない?」という教え合いが自然な形で生まれ、英語を話すことを楽しんでいる様子がうかがえました。 -

④コミュケーションを取るとはどんなことだろう

「コミュニケーションとは何だろう?」

教師は、授業の初めと同じ質問をもう一度生徒に投げかけました。「コミュニケーションとは何か」について考えることで本時の学習のメタ認知を目的とする再度の問いです。

生徒は、本時の自分の学びを振り返って再度考えます。「人と話すことだと思う」とすぐに回答が返ってきた授業の初めとは異なり、本時のワークシートを読み返しながら考え込む姿が見られました。ある生徒は、「今日は、頑張って(英語を)話すことができたし、ペアの相手が一生懸命に聞いてくれて嬉しかった。英語は苦手だけど、英語でコミュニケーションを取ることは結構楽しいのかもしれない」と語っていました。別の生徒からは、「今日の授業をやってみて、(SNS等で)つながるより、やっぱり直接コミュニケーションを取る方がいいと思えた。もっと話せるようになりたい。」という感想もありました。本時のねらいである「コミュニケーションの大切さや価値」について、自分なりに考え続けていこうとする意欲の表れた姿でした。

報告者:研修協力員 伊坂