アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:豊見城市立ゆたか小学校

教科等:5年国語科(平成28年11月)

単元名:解説しよう!物語のおもしろさ「注文の多い料理店」

構成や表現の工夫などの叙述に着目して読む力を育成したい

粘り強く取り組む

粘り強く取り組む 共に考えを創り上げる

共に考えを創り上げる 知識・技能を習得する

知識・技能を習得する

実践の背景

- 実践校は、近隣小学校の過密解消のため、平成27年4月に開校したばかりの新しい小学校です。

- 教職員の授業力向上に向けた研修として、毎週1回、同じ時間に各学年の教材研究日を設け、全学年・全職員が職員室で教材研究を行っています。その際には、学習指導要領を持ち寄り、指導事項や指導内容について教師の理解を深めていくように工夫しています。同じ場に全職員がいることで、研究主任や教科主任に相談することができたり、学年間のつながりについても確認し合ったりすることができるという利点があります。

授業改善のアプローチ

本実践の児童は、約9割が読書が好きと回答しています。しかし、約4割の児童が「物語を読んで文章の内容から根拠を説明して感想を書く」ことに難しさを感じており、物語を読む際に、全体的な印象や自分の感情に走りがちで叙述を基に読むということが弱いという傾向が見られました。そこで、本単元では叙述に注目して読み解く力の育成を目指して、物語の解説文を書くという言語活動を設定しています。作品の良さを伝える解説文を書くためには、構造や構成、表現の工夫に気付き、それらを評価しながらまとめていくことが求められるからです。この言語活動に相応しい学習材として、宮沢賢治の「注文の多い料理店」を選びました。この作品には多様な色彩表現や特徴的な擬音語・擬声語などの優れた表現、紳士と山猫の人物像や人物関係、とびらの注文に書かれた巧妙な言葉遣いによる物語のしかけなど、叙述を基に読み解く視点が様々にちりばめられています。この作品を、授業の場面では交流活動を通して互いの考えをつなげたり補い合ったりしながら読み深め、叙述に注目して読むことの育成につなげていきたいと考えました。

単元づくりのポイント

目標

- 物語の構成や表現の工夫を意識しながら読み、作品の良さを伝えるために解説文を書こうとしている。

【国語への関心・意欲・態度】 - 場面についての描写をとらえ、作品の中で使われている表現を味わいながら、優れた叙述について自分の考えをまとめることができる。

【読むこと エ】 - 物語の良さを解説文に書いて交流することで自分の考えを広げたり深めたりすることができる。

【読むこと オ】 - 作品の中で使われている表現を味わい、物語の構成の工夫、比喩や反復などの表現の工夫に気付いている。

【伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項】

展開

- 第1次

-

- 1

-

モデル作品から、学習課題を知り、学習の見通しをもつ

- 2

-

解説文とは何かを知り、モデル作品から何をどのようにして書いていくのかを知る

- 第2次

-

- 3

-

物語を観点に沿って読み、作品のおおまかな構成を読み取る

- 4

-

紳士の言動に注目し、人物像を読み取って人物相関にまとめたり、物語の初めと終わりの変化をとらえたりする

- 5

-

「オノマトペ」に注目して、物語のしかけや表現の工夫を見つける

- 6

-

山猫の心情をとびらの注文と紳士の言動などの叙述をもとに読み取る

- 7

-

物語の最後の一文をもとに、山猫の本当のねらいについて自分の考えをまとめる。(本時)

- 8

-

叙述や情景描写から読み取ったことを物語のおもしろさとしてまとめる

- 第3次

-

- 9

-

友達が見つけた物語のおもしろさを交流し、考えを広げたり深めたりする

- 10

-

他の作品で見つけた物語のおもしろさを読書郵便で紹介する

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

- 人物像やとびらの注文に対する紳士の言動と最後の一文をもとに、山猫の本当のねらいについて自分の考えをまとめることができる。

授業場面より

-

①本時の課題をもつ

授業開始前の数分間、教室には児童の音読の声が響いていました。一人一人がしっかりと声を出し、本文の言葉に向き合っていました。そして、本時の課題をもつ場面です。

教師は、登場人物の言動や人物像を視点に読み取ってきた「山猫のねらいは、動物の命を大切にしない紳士を怖がらせて懲らしめることだった」という前時までの読みを児童と一緒に確認しました。その上で、物語の最後の一文「しかし、さっきいっぺん紙くずのようになった二人の顔だけは、東京に帰っても、お湯に入っても、もう元のとおりにはなおりませんでした。」を示し、「懲らしめるためだけだったら、この一文はいるのかな?」と問いかけます。これまでの読みと、最後の一文とのつながりに矛盾があることを投げかけることで、思考にゆさぶりをかけ、読みの目的を明確にするためです。

教師のこの問いかけに、教室中がはっとしました。児童は、すぐに最後の一文を読み返したり、これまでの読みの中にヒントがないかとノートをめくったりしながら考え始めました。そして、自分たちがこれまで読んできたことをもう一度振り返って考え直していくための「(最後の一文をもとに)山猫の本当のねらいは何だろう。」という課題が共有されました。 -

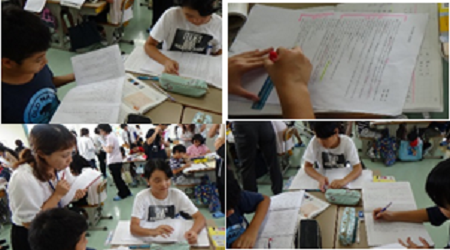

②個で考え、グループで交流する

課題についてグループで考えていく場面です。

教師は時間だけを示し、後の進め方は各グループの自主性に委ね、各グループでどのような考えが出されているのかを確かめながら机間指導をしていきました。

児童は、すぐに話合いに入るのではなく、線を引きながら本文を読み込んだり、これまでの自分のノートを振り返ったりしながら個で考えることから始めていました。あるグループでは、しばらくしてから話合いが始まりましたが、「んー」という声が続きました。3人グループの中で、課題について一人が考え、それを互いに聞き合っていましたが、課題に対する答えをうまく表現できずにいました。本文を読んでは「ここはこういうことかな。」と議論を重ねた苦心の末、「山猫の人物像って、結局宮沢賢治自身の人物像なんだと思う。」という解釈が生み出されました。視点を作者に向け、登場人物と作者を重ねた読みに広げられたことに手応えを感じてはいるようでしたが、課題に対してまだ十分に表現できてはいない様子でした。納得することなく、何度も本文を読んでは、「山猫は宮沢賢治なんだよね」を繰り返す様子は、納得がいかないということを共有していた表れでした。 -

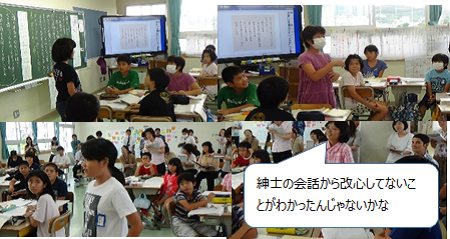

③全体で交流する

全体で交流する場面です。教師は、始めの児童を指名し、その後は児童がつなげて発言するように促しながら、児童が主体となる話し合いにつなげていきました。

「一生狩りができないようにして動物を守りたかった」「(殺される)動物の気持ちを味わわせたかった」との発言を受け、作者の宮沢賢治に注目していたグループの児童は「(宮澤賢治は)不思議な世界の中では、動物と人間の立場を変えている」と、今度は、作品のファンタジー構造に目を向けていくことができました。しかし、児童の様子から、まだ納得できる解釈に辿り着いていないことを見極めた教師は、ある児童を指名しました。音読の時から紳士の会話に注目して読み進めていったこの児童は、「紳士が改心すれば、顔のくしゃくしゃは直るのだと思う。元に戻らないのは紳士は結局改心していないことの表れじゃないかな」と発言しました。再び教室がはっとし「あー、そうか」という声が飛び交いました。繰り返されてきた議論が、「懲らしめることである」という解釈の枠内に止まっていた状況を打破できる可能性があるのではないか、ということが共有された瞬間でした。そして「山猫は紳士に改心して欲しかった」という解釈が全体交流を通して生まれていきました。 -

④学習をまとめ、振り返りをする

学習をまとめ、振り返りをする場面です。

教師は、「最後の一文を読むことで、どんな読みができたかな」と問いかけました。児童の思考を、作品内容の読み取りから読み方の振り返りへと移し、「どのように読んできたのか、この読み方にはどんな価値があるのか」を考えていくためです。

児童は、本時の自分のノートや板書を読み返しながら考えていきました。宮沢賢治に注目したグループは、「宮沢賢治(山猫)が、人間(紳士)を改心させたかったんだよね」と振り返り、最後の一文に注目して読むことで、この考えに辿り着いたことを確認し合っていました。またある児童は、「今日の授業で最後の一文を読んでみたら(今まで)気付かなかった山猫の本当のねらいが分かった。友達と一緒に考えていったら、自分が気が付かなかったことももっと分かった」と語っていました。最後の一文の叙述に注目して読む、という新たな読み方の価値が、児童の中に獲得されていったことがうかがえました。

報告者:研修協力員 伊坂