アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:大田区立調布大塚小学校

教科等:4年理科(平成28年10月)

単元名:水の三つのすがた

水の性質について見いだした問題を根拠のある予想を基に解決していく力を育成したい

興味や関心を高める

興味や関心を高める 互いの考えを比較する

互いの考えを比較する 知識・技能を習得する

知識・技能を習得する

実践の背景

- 実践校は、職層を越えて、日常的に学び合う時間を設け、指導力の向上に努めている学校です。経験豊かな教員が「研修で学んだこと。」、「指導力の向上のために、伝達したいこと。」について、必要な事項等を教員経験の浅い教員に伝えていくという形をとっています。

- 校内研修の充実・改善に努め、「学習指導案を全員で検討し、一つの授業をつくっていく。」という試みを校内研修に位置付け、授業をつくる力、子供の学びを見る力を育んでいる学校です。

- 「考えや思いを自分の言葉でまとめる。」、「相手に正確に考えを伝える。」、「自分の考えと比べながら、相手の考えを聞く。」、「話し合いを通して、自分の考えを深める。」子供の育成を目指し、主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善を図っています。

授業改善のアプローチ

既習事項や生活経験を生かしながら、興味・関心をもって追究活動を行っていきます。これにより、水の性質について見いだした問題を根拠のある予想を基に解決していく力を育成していくことを目指していきました。単元構成を工夫し、「自然の中の水」の後に本単元を位置付けることで、既習事項が活用しやすいようにしました。一人一人が事象に働き掛け、気付きや考えを伝え合う機会が増えるように、少人数(3人)で実験班を編成しました。観察や実験の機会を増やし、水の性質についての理解を図り、観察・実験等の基本的な技能を養っていくことも考えました。また、科学的な思考力や表現力を育成していくために、考察の時間の充実を図りました。言葉で考察を表すためのヒントとなるような表現、前時までの学習で図や絵などを使った児童の考察を掲示し、それらを活用しながら考えたり、説明したりする時間を十分に確保していきました。

単元づくりのポイント

目標

水の性質について興味・関心をもって追究する活動を通して、温度の変化と水の状態や体積の変化とを関係付ける能力を育てるとともに、それらについての理解を図り、水の性質についての見方や考え方をもつことができるようにする。

展開

- 【第1次】水がふっとうするときの様子を調べよう

-

- 1, 2(2が本時)

-

「水は熱することで蒸発するのではないか」という考えをもとに、水を熱する実験を行い、水の様子を観察する

- 3, 4

-

水を温め続けたとき、水がどのように変化していくかを調べ、湯気や泡の出方について観察・記録し、水蒸気との関係を考える。

- 5

-

水が沸き立つ際にでる泡が水蒸気であるのかを確かめる実験を通し、水の状態変化をとらえる。

- 【第2次】水がこおるときの様子を調べよう

-

- 6

-

水を温め続けたときと同じように、冷やし続ける方法を計画し、凍っていく様子や温度、体積がどのように変化していくかを予想する。

- 7, 8

-

水を冷やし続けたとき、凍っていく様子や温度、体積がどのように変化をしていくかについて観察・記録し、水の状態変化と温度変化を関係付けて考察する。

- 9

-

これまでの学習を振り返り、水は温度の変化によって、固体・液体・気体の3つの姿に変化することをまとめ、理解する。

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

水が沸騰する様子に興味・関心をもち、湯気の出方や水の沸き立つ様子を調べることができる。

授業場面より

-

①前時の学習を振り返り、解決すべき問題を見いだす

導入の場面です。教師は、本時の学習の見通しがもてるよう、

「前時の学習内容からどんな問いが生まれたか。」

を視点に振り返る時間を設定しました。児童は、ノートを見返したり、友達と話したりしながら

「ビーカーの水を日光に置いて、日にちを置いたら蒸発していた。蒸発した水はどこへいったのだろう。」

「温度が高くなると、早く蒸発するんじゃないか」と学習を振り返っていきました。教師はファシリテート役となり、出された児童の意見をまとめ

「水を熱し続けるとどうなるのか」という疑問から解決すべき問題を見いだしていきました。

前時の学習をもとに、新たな解決すべき問題を全体で決めたことが、児童は興味・関心をもって調べていく姿につながっていきました。 -

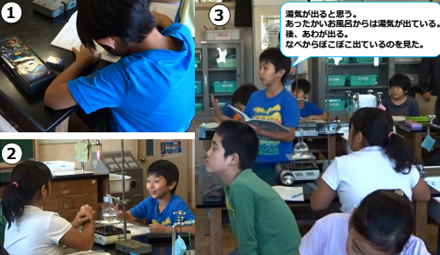

②問題についての予想を立てる

問題についての予想を立てていく場面です。教師は、個人①→グループ②→全体③という多様な学習形態を取り入れ情報の交換を行うことで、多様な予想と自分の考えが比較できる状況をつくりました。また、教師は、「予想の根拠をはっきり示そうね。」と発問し、既習事項や生活経験との関連付けを図っていきました。グループで情報を交換し合った児童は、次々に予想を発表していきます。

「湯気が出ると思う。あったかいお風呂からは、湯気が出ている。」

「フラスコの内側に水滴がつくと思う。水を冷やしたときと同じだと思う。」

と、既習事項や生活経験を根拠に予想を考えていくことができました。 -

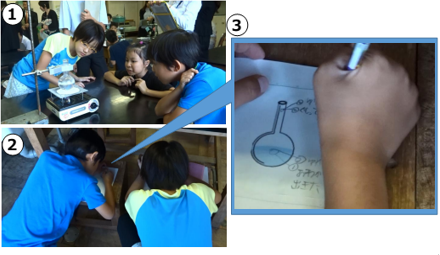

③実験 → 結果を整理する

「水をアルコールランプで熱している様子」を調べている場面です。教師は目の前で起こる事象を観察しながら、一人一人が気付きや考えを伝え合う機会が増えるよう、実験の班は3人にしました。また、

「事象を整理していくためには、どのようにノートに書けばよいだろう。」と問い掛け、事象の整理の仕方の工夫を促しました。

児童は、目の前の現象をじっくりと観察し、①

起きている現象を言葉にしていき、その様子をノートに記録していきました。②

ただ事実を羅列するのではなく、

「水の中から泡が出る。」…1

「水の表面から湯気が出る。」…2

「フラスコの先の内側がくもってきた。」…3

等、水の状態変化の過程に沿って整理していくことができました。③ -

④実験の結果から考察を行う

実験の結果について整理し、考察していく場面です。教師は、「実験の結果からどんなことが考えられそうか。」と助言することで、水の状態変化の理由を捉えていけるようにしました。児童は実験結果をもとに、個人でまとめ①、意見を交流しながら、「結果から考えられること」を整理します。②「湯気が出て、フラスコの内側に水滴ができていた。そして、水も減っていた。これは水が温められて水滴に変わってしまったのではないか。」とグループで考えをまとめ、ホワイトボードに示します。③教師は、各グループから出た意見を全体で比較・検討する場を設定し、共通点を見いだす問い掛けを行いました。児童は、各班の考察を見比べ、「水を熱すると水の量は減っていく。水滴、湯気、あわに関係があるのではないか。」と新たな疑問を見いだしていきました。そして、「水滴、あわ、湯気の関係について調べたい。」と次への学びの見通しをもつことができました。

報告者:研修協力員 佐藤