アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:岡山県立倉敷天城中学校

教科等:2年理科(平成28年11月)

単元名:電流の性質

実験を通して、①科学的・論理的思考力②情報編集力を育成したい

興味や関心を高める

興味や関心を高める 互いの考えを比較する

互いの考えを比較する 知識や技能を活用する

知識や技能を活用する

実践の背景

- 実践校は併設型中高一貫教育校です。適性検査を経て入学する生徒は、学習意欲が高く、高等学校で指定を受けているSSHの牽引役として活躍しています。

- 授業を45分×7校時で行っています。学校独自の教科である「サイエンス」や総合的な学習の時間等を使い、3年次には、「課題研究発表会」を行い、全生徒が興味関心に応じて設定した課題を研究し、まとめた結果を教職員や外部の方の前で発表します。

- 研究主題を「言語リテラシーを活かして、思考力・判断力・表現力を育む授業づくり」とし、中高6年間を見通した教育課程、教育内容の改善を図っています。

授業改善のアプローチ

- オームの法則を使って電流や電圧、抵抗について考えたり、計算で求めたりすることを得意とする生徒は多く見られますが、それぞれの意味の理解が十分でなく、知識を構造的に捉えて活用できる生徒はまだ多くいません。そこで本時は、仮説の根拠を考える場面や、実験結果を考察する場面で、過去に学習したことをもとに、話し合いや説明活動を取り入れ、個人の考えを整理したり、修正したりすることで、それぞれの知識を構造化させ、より深いものへとさせたいと考えました。

- 教科書にない、身近なものを教材に取り入れることで、生徒にとって課題に対する興味関心が高まるとともに、日常生活と学習をつなぎ、理科の学習に対する有用感を高めさせるきっかけにしたいと考えました。

- 実験結果や電力を求める公式を根拠に、フィラメントの太さと電力について考察することを通して、学校で設定している資質・能力である①科学的・論理的思考力(適切な根拠に基づいて、事象を分析・解釈し、客観性・実証性のある結論を導く力)②情報編集力(課題や問題意識に応じて、必要な情報・知識を、その特性にふさわしい方法で収集し組み合わせて、新たに価値ある情報・知識を生み出す力)の育成に寄与したいと考えました。

単元づくりのポイント

目標

- 電流と電圧との関係及び電流の働きに関する事物・現象に進んで関わり、それらを科学的に探究するとともに、事象を日常生活との関わりでみようとする。

【自然事象への関心・意欲・態度】 - 電流と電圧との関係及び電流の働きに関する事物・現象の中に問題を見いだし、目的意識を持って観察、実験などを行い、事象や結果を分析して解釈し、自らの考えを表現している。

【科学的な思考・表現】 - 電流と電圧との関係及び電流の働きに関する事物・現象についての観察、実験の基本操作を習得するとともに、観察、実験の計画的な実施、結果の記録や整理など、事象を科学的に探究する技能の基礎を身に付けている。

【観察・実験の技能】 - 観察や実験などを通して、電流と電圧との関係及び電流の働きに関する事物・現象についての基本的な概念や原理・法則を理解し、知識を身に付けている。

【自然事象についての知識・理解】

展開

電流の性質(全18時間)

- ①~②

- 直列回路・並列回路、回路図のかき方を理解する

- ③~⑤

- 回路を流れる電流の性質を見いだす

- ⑥~⑧

- 回路に働く電圧の性質を見いだす

- ⑨~⑪

- 電流、電圧と抵抗の関係を見いだす

- ⑫~⑬

- オームの法則を活用し、未知の値を求める

- ⑭~⑮

- 電力、電力量について考える

- ⑯~⑰

- 電流による発熱量について調べる

- ⑱

- 既習事項や実験結果を活用し、フィラメントの太さと電力の関係性を見いだす(本時)

この後、電流の正体、電流と磁界へと続く

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

- 回路を正しくつくり、電流の値を測定し、フィラメントの太さと電力の関係性を調べることができる。【観察・実験の技能】

- フィラメントの太さによって、電力の値が変わる理由を既習事項やモデル図を活用して説明することができる。【科学的な思考・表現】

授業場面より

-

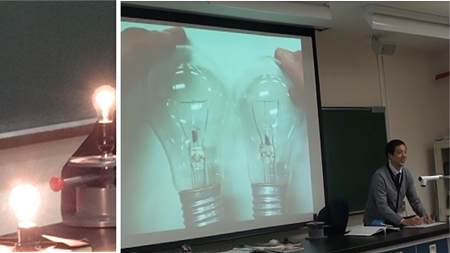

①課題を発見する

教師は、明るさの異なる2種類のクリア電球を点灯させ、「この明るさの違いは何によるか」と生徒に問いかけます。

生徒は、2種類のクリア電球を比較しながら、点灯した時の明るさの違いは、「フィラメントの太さが太いか細いか」ではないかと仮説を立てます。

さらに、教師は生徒に問いかけながら、電球の明るさは、電力に依存することを確認します。そして、コンセントにつないだ電源の電圧、電力の定義などを確認します。

生徒は、電源の電圧はともに100Vなので、電力の定義から、電流を測定し比較すれば、電力を比較することと変わらないということに気付きました。このことにより、「電圧を一定にして、フィラメントの太さと流れる電流を測定し比較」すれば良いという検証の手立てが確立しました。 -

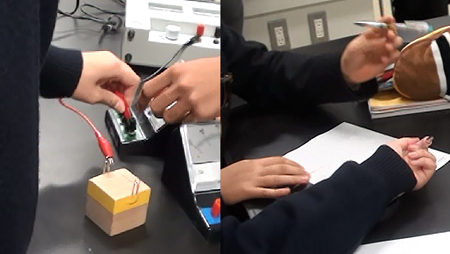

②検証実験・考察する

仮説の検証並びに結果を考察する場面です。

教師は、フィラメントを今回は身近な物質である「太さの違うシャープペンシルの芯」に置き換え、自作の台を用いて実験することを生徒に伝えます。安全に配慮して実験が行われているかを確認しながら机間指導を行います。

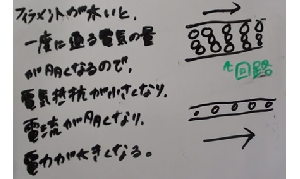

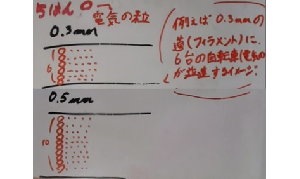

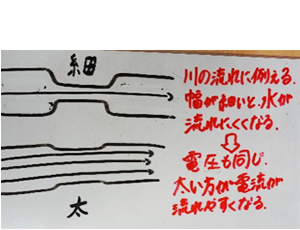

生徒は手際よく回路を組み、電流の値を計測していきます。実験からは、「芯(フィラメント)が太い方が電流が多く流れ、電力の値は大きくなり明るく光る」という結果を得ます。その後、この結果や既習事項から、言葉や式、モデル図等を使い個人で考察を行います。 -

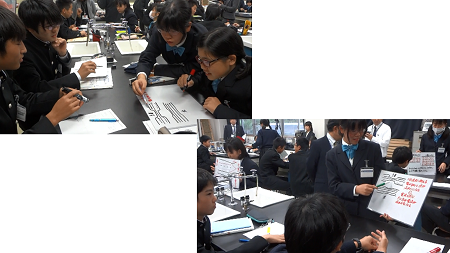

③グループでまとめ全体で共有する

個人での考えを持ち寄り、グループで説明をまとめ、隣のグループに説明を伝え合います。

教師は既習事項との関連や実験結果などから、説明に必要な言葉や式、モデル図等をホワイトボードで整理するように伝え、適宜「電流の性質は?」「分かりやすくモデル図でも表して」などアドバイスしながら机間指導をします。

生徒はグループで電力の定義、電流や抵抗の性質などの既習事項と実験結果をつなぎ、言葉や式、モデル図等を交えて説明を考えます。その後、グループの一人が説明係となり、他のグループと考察を共有し、この共有での気付きを伝えたり、説明を修正したりしていきます。(説明に使用したホワイトボードは下参照) -

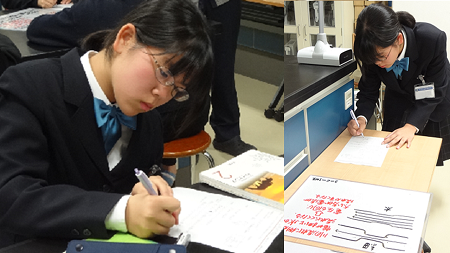

④本時をまとめ、振り返る

本時をまとめ、振り返ります。

生徒は、当初の個人の考察に加えて、グループでホワイトボードにまとめた情報や、他グループから得た情報を整理し、自分の言葉でワークシートに考察をまとめます。

既習事項と実験結果をもとに、言葉や式、モデル図等の様々な手段を使い、導線を流れる粒子の量的な関係などを意識して説明した記述が多く見られ学びが深まりました。この学びが、今後学習する「電流の正体である電子の粒子概念」につながっていきます。

また、授業後に、ホワイトボードをさらに見ながら考えを広げ、考察を書くなどの生徒の姿も見られました。

本日の授業を通して、学校全体で育成を目指している5つの資質・能力のうち、授業者が意図した「科学的・論理的思考力」「情報編集力」の育成にも寄与したものと考えられます。

生徒の書いたホワイトボードの一例

報告者:研修協力員 山田