アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:岐阜大学教育学部附属小学校

教科等:5年社会科(平成28年1月)

単元名:わたしたちの生活と森林

価値判断を通して、社会生活への理解を深めたい

自分と結び付ける

自分と結び付ける 互いの考えを比較する

互いの考えを比較する 思考して問い続ける

思考して問い続ける

実践の背景

- 実践校は、創設以来「人間教育」を教育理念とし、理想の全人格教育を目指して、多様な子どもの関わりの中で育てています。

- 学校の教育目標を「仲間のしあわせのために、よく考え、助け合い、つくりだす、心身ともに健康な子どもの育成」とし、「自分の頭で考える子ども(自主性)、あたたかい胸で助け合う子ども(社会性)、じょうぶな手足でつくりだす子ども(創造性)」を願う児童の姿として描いています。

- 研究主題を「仲間と共に、新しい価値を創り出す児童の育成~主体的・協働的な学びと自己の学びを省察する児童~」としています。

授業改善のアプローチ

児童が必然のある学びに向かうことができるように

- 社会的事象を自分との関わりの中で捉えるように、生活とつなげて考えられる題材を用意します。

- 切実感のある学習課題を設定し、見通しを持って解決できるように、その方向性を明らかにします。

- 話し合いなど、仲間との関わりから学びが広がったり深まったりする過程を大切にします。

単元づくりのポイント

目標

- 森林資源の働きやそれを守る取り組みに関心を持ち、見通しを持って追究している。

【関心・意欲・態度】 - 森林資源を守る上での諸課題の解決について、仲間との話し合いを通して、様々な側面や立場から考えている。

【思考・判断・表現】 - 森林資源を守るためにどのような立場の人々がどのように取り組んでいるのかを、適切に資料を収集・選択して調べ、読み取っている。

【資料活用の技能】 - 森林資源を守るために、様々な立場の人々が工夫・努力をしていることに気付き、身近な生活の中での取り組みも重要であることを理解している。

【知識・理解】

展開

- 導入(1時間)

-

- 国産の割りばしと輸入の割りばし、あなたはどちらを使いますか(本時)

- 展開(4時間)

-

- 日本で使われる木材は、どのぐらい輸入されているのだろうか

- 林業で働く人が減ったことで、どんなことが起きているのだろうか

- 国産の木材を使った製品には、どのようなものがあるのだろうか

- 森林を守るために、国や都道府県・市町村はどのような取組をしているのだろうか

- 終末(1時間)

-

- 一人の消費者として、国産の割りばしと輸入の割りばしのどちらを使うのか、根拠を明確にして判断しよう

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

国産と輸入割りばしとの比較から単元で学ぶ課題を設定し、仲間との話し合いを通して、解決の方向性を見出すことができる。

授業場面より

-

①切実感のある学習課題を生み出す

「こっちのほうが手触りがいい!」、「こっちは木の香りが強い!」などと、教師の用意した国産と輸入の割りばしを比べて、感じたことを交流しています。普段、何気なく使っていた割りばしには輸入していたものがある事実に驚きました。そこから、2種類を比較する思考過程を経て、「食事に使う際にはどちらがより適しているのか」という、切実感のある単元の学習課題を生み出すことにつなげ、自分の生活と関わらせながら考え始めました。

-

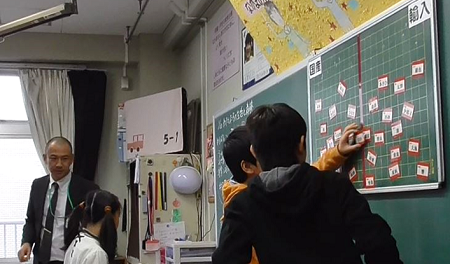

②仲間の考えと比較する

「迷うなあ。」、「みんなはどう考えているのだろう。」とつぶやきながら、児童が小黒板にネームプレートを貼ろうとしています。これは、学習課題に対して自分の考えを表明する場面です。このことによって、話し合いたい仲間が明確になり、知りたい情報を仲間と交換していきます。

このように、次時以降も自分の考えを振り返りつつ、詳しく調べたり仲間と話し合ったりしていく拠り所を明確にします。 -

③問いを重ねて解決への方向性を見いだす

「国産はささくれができにくくて安全じゃないかな。」、「輸入の方がきっと安く買えるよ。」、「国産の方が木材の端を有効に使えるんじゃないかな。」などと、仲間と様々な考えを出し合います。

このことから、「割りばしはどのように生産されているのか」、「森林にはどんな働きがあるのか」、「日本の林業はどうなっているのか」といった新たな問いを生み出していきます。このように、問いを重ねて解決への方向性を見いだし、その後、考えの異なる仲間と立場と根拠を明確にしながら多面的・多角的に追究し、解決に向かうことに結びつきます。

報告者:研修協力員 各務