アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:由利本荘市立西目小学校

教科等:3年算数科(平成29年4月)

単元名:時こくと時間のもとめ方を考えよう(時こくと時間のもとめ方)

時間の単位に着目して時刻や時間の求め方を考察し、日常生活に生かす力を育成したい

振り返って次へつなげる

振り返って次へつなげる 互いの考えを比較する

互いの考えを比較する 知識・技能を活用する

知識・技能を活用する

実践の背景

- 実践校は、学校教育目標を「ふるさとに学び、自分の生き方を真剣に考える子どもの育成」としてふるさと西目に学び、西目らしさの薫る体験的な学習活動や問題解決的な学習活動を重視し、研究主題は「学びの自立を目指して」としています。また、コミュニティ・スクールとして、地域とともに学校づくりを進めています。

- 開発実践フィールド校として、全職員でアクティブ・ラーニングの視点からの授業改善に取り組む過程を、県教育委員会・市教育委員会・県総合教育センターと連携し、推進地域に公開をしながら進めています。

- 子供自身が課題を発見し、解決し、発信していく単元構想の中で、どのように事象とかかわり、他者とかかわり、最終的に子供自身が自己の高まりとして手応えを得るのか、継続した見取りと教師の出番の在り方を問いながら、子供の学び続ける意欲が醸成されることを「学びの自立」と捉え研究を推進しています。

授業改善のアプローチ

児童は第1学年で、時計のよみ方について日常生活と関連付けながら「何時」「何時半」の時計の目盛りのよみ方及び「何時何分」のよみ方について学んできました。また、第2学年では、簡単な場合の時刻や時間を求め、日、時、分の単位やそれらの関係を学習してきています。時刻と時間の学習は、時間という目に見えない量を基準の大きさに決めて、それを単位にしてはかることの難しさや、十進数の世界と異なることなどから児童の理解が十分でない傾向にあります。そこで本単元では、問題の場面と模型時計の操作や数直線とを相互に結び付けることで、児童が時間の経過を視覚的にとらえて考察することができるようにしていきます。また、日常生活の中から身近な場面を取り上げ、児童が問題場面を日常生活と関連付けながら考察することができるように単元を構築しました。単元を通して、時間の単位に着目して時刻や時間の求め方について考察し、学んだことを日常生活に活用発揮することが、時刻と時間に対しての深い理解に結び付くと考え、授業を構築しました。

単元づくりのポイント

目標

- 時刻や時間に関心をもち、生活で用いようとする。

【算数への関心・意欲・態度】 - 時間を長さと同じように量としてとらえ、図などを用いて時刻や時間の求め方を考え、表現することができる。

【数学的な考え方】 - 時刻や時間を求めることができる。

【数量や図形についての技能】 - 秒について知り、他の時間の単位との関係を理解する。

【数量や図形について知識・理解】

展開

- 1

-

時計の図や数直線を用いて、ある時刻から一定時間後の時刻の求め方を考える。(本時)

- 2

-

時計の図や数直線を用いて、2つの時刻の間の時間を求め方を考える。

- 3

-

時計の図や数直線を用いて、ある時刻から一定時間前の時刻や、時間と時間の和の求め方を考える。

- 4

-

時間を表す単位「秒」について知り、分と秒の単位関係を理解する。

- 5

-

生活の場面と関連付けた時刻と時間に関する問題を作り、時間の単位に着目して互いの問題を解き合う。

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

時計の図や数直線などを用いて、ある時刻から一定時間後の時刻の求め方を考えることができる。

授業場面より

-

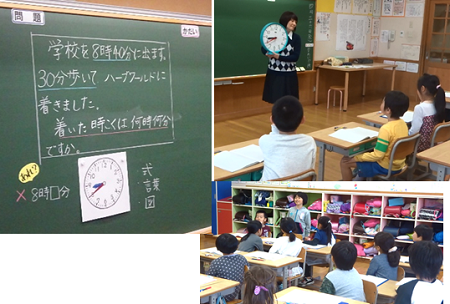

①問題解決の見通しを持つ

問題場面を把握し、問題の解決について見通しを持つ場面です。教師は、児童が時刻と時間の問題を生活の場面をつなげて考えることができるように、ふるさと西目地区のいいところを探すために学校からハーブワールドに校外学習に出かける場面を問題として設定しました。この身近な場面設定が、児童の問題解決への意欲を高めていきます。その後児童は、『学校を8時40分に出ます。30分歩いてハーブワールドに着きました。着いた時刻は何時何分ですか。』という問題を解決するための見通しについて話し合いました。話合いでは、図や言葉や式などで問題を解くことができそうだと解決への見通しを共有していました。

-

②個人で問題解決する

時計の長針が12時を超えるときの時刻を求めるにはどうしたらよいのかについて個人で考える場面です。教師は、児童の必要感に応じて、時計の図を用意したり、どのような考えを用いて解決しようとしているのか個々の考えを聴き、思考の整理を促していきます。また、時間は連続量であるということを意識しやすくなるように、数直線の一部を取り出して考えている児童の考えを価値付けていきます。このような教師の支援が、ハーブワールドに着いた時刻を求めるために5とびや10とびの考えを用いたり、ちょうどの時刻を基準にして考えたりして問題を解決しようとする姿につながりました。

-

③互いの考えを比較・検討する

時計の長針が12時を超えるときの時刻の求め方について互いの考えを比較・検討する場面です。教師は、児童の考えた時計の図や数直線などを用いて互いの考えを可視化していきます。また、児童の考えた時計の図や数直線、式について問い返し、互いの考えの根拠を明らかにしながら考えられるように話合いをファシリテートしていきます。このような教師の支援により互いの考えが可視化され、考える視点が明確になったことが、5分ごとや10分ごとにする考えや時刻と時間の関係をちょうどの時刻を基準にした考えのよさについて互いに理解しながら、それぞれの考え方を問題の場面に応じて使っていこうとする児童の主体的で対話的な学び合いにつながっていきました。

-

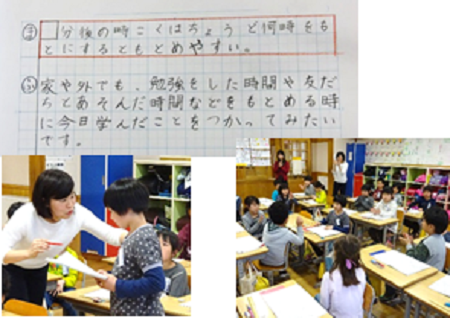

④学びのよさを自覚する

学習をまとめ、振り返る場面です。教師は、本時の問題場面についての解決方法を「□分後の時刻は、ちょうど何時をもとにするともとめやすい」と児童と共にまとめました。また、学びを振り返る場面では、学んだこととこれからの生活に生かしていきたいことを関連付けながら学びの変容を価値付けていきます。このような教師の支援が、「私は、友達の説明を聞いて、数の線で考えると時刻や時間がもとめやすいことが分かりました。今日の学習は、友達と遊ぶ時刻や友達と遊んでいて何分たったかなど生活で使えると思いました。」や「家や外でも、勉強をした時間や外で遊んだ時間などをもとめるときに、今日学んだことを使ってみたいです。」という振り返りからも分析できるように、本時の学習で学んだことを今後の学習や生活につなげていこうとする深い学びにつながりました。

報告者:研修協力員 稲岡