アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:福岡県立朝倉光陽高等学校

教科等:2年世界史A(平成28年10月)

単元名:ユーラシアの諸文明

基礎学力の定着と学びに向かう姿勢の涵養

振り返って次へつなげる

振り返って次へつなげる 互いの考えを比較する

互いの考えを比較する 自分の考えを形成する

自分の考えを形成する

実践の背景

- 実践校は、普通科と農業科を併設する1学年4クラスの高等学校です。

- 高等学校の学習内容の理解が進むように、義務教育段階の学び直しを位置付けることで、基礎学力の定着と共に、高等学校の学びに向かう姿勢の涵養を目指しました。

授業改善のアプローチ

- 同校の研究テーマは「生活指導と基礎学力の定着を一体とする授業改善の研究」です。

- アドバイザーの大学教授及び県指導主事の助言・支援のもと、昨年度は推進チームを中心に授業改善を進め、職員研修で実践については情報共有をしました。そして、今年度は、学校全体で「新たな学び」に関する授業改善を進めています。

単元づくりのポイント

目標

- 世界史上の諸課題に対する関心を高め、それを主体的に追求できる。

【関心・意欲・態度】】 - 世界史上の課題に対して対話的に考察し、それを適切に表現できる。

【思考・判断・表現】 - 史料から有用な情報を選択して読み取り、考えを深めることができる。

【資料活用の技能】 - 世界史上の基本的な事柄や知識を身に付けることができる。

【知識・理解】

展開

全13時間

- 第1次

-

ユーラシアの諸文明 10時間

- 第2次

-

ユーラシアの海の交流・陸の交流 3時間 (本時3時間目)

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

ユーラシアの諸文明の海・陸における交流を捉え直し、協議を通して、モンゴル帝国がユーラシアの大半を征服できた理由を考え表現する。【思考・判断・表現】

授業場面より

-

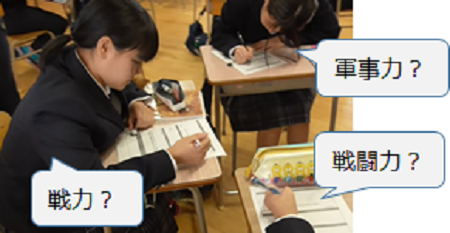

①課題解決への過程を見通す

・単元の学習課題「なぜ、モンゴル帝国はユーラシアの大半を征服できたのだろうか?」について、前時までに各自が学習した異なる分野の内容(例:中華、ムスリム等)を、同じ分野の生徒達で確認しました。

・学習したプリントには、単なる( )穴埋めの部分だけでなく、自分の言葉で情報を整理して記述する部分があったので、思考・判断・表現の機会になりました。 -

②学んだ内容を持ち寄りグループで協議する

・場面1で確認した内容について、情報を持ち寄り、グループの他のメンバーに伝え合い、単元の学習課題に対するグループの考えを検討しました。

・個人でまず考えた上でグループで協議したので、各自の考えが広まり深まる活動となりました。

・場面③のためにホワイトボードにグループの意見をまとめることで、思考の可視化と収束のための整理ができました。 -

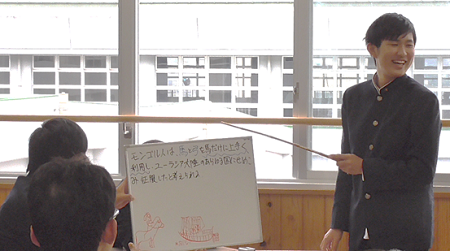

③ホワイトボードを使って発表する

・各グループの考えを発表によりクラス全体で共有しました。

・(ホワイトボードと共に)教師の指示棒を使って説明し、相手(級友)を意識し発表することで、相手にも伝わり、そのことが自信につながりました。

・この学びの手応えが、場面④における豊かなリフレクションにもつながりました。 -

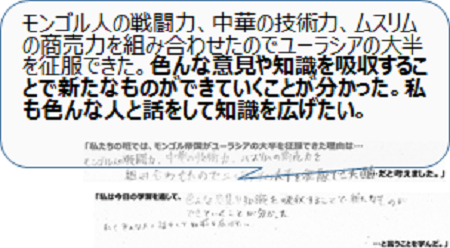

④学んだことを振り返る

・最後は個人に戻り、本単元で学習した内容を振り返り、対話的な活動について自己評価と他者評価を行いました。

・学んだことや自身の変容を具体的に記述できるようにワークシートを工夫したので、例えば上記の生徒のコメントのように、自分の生き方と結び付け、単なる感想ではない振り返りができました。

報告者:研修協力員 谷内