アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:福岡県立北筑高等学校

教科等:1年科学と人間生活(平成28年10月)

単元名:第1篇:生命の科学 第2章:微生物とその利用

自ら課題発見できる生徒を育成したい

見通しを持つ

見通しを持つ 協働して課題解決する

協働して課題解決する 思考して問い続ける

思考して問い続ける

実践の背景

- 実践校は、普通科と英語科を併設する高等学校です。

- 生徒は素直で元気が良く、行事にも積極的に取り組みます。その反面、授業中の発表については、もっと積極的であることが望ましい状況でした。

- そこで、素直で明るい生徒の良さは活かしつつ、生徒の思考力を深め、判断力・表現力を向上させ、最終的には自分の考えを論理的に説明できる生徒を育てたいと考えました。

授業改善のアプローチ

- 上記を踏まえ、研究テーマを「論理的に説明できる力を育む授業改善の研究」と定めました。

- 学校全体として、生徒同士のグループワークやディスカッションを授業に取り入れ、生徒の思考力・判断力・表現力の向上を実現するために、授業と評価方法について研究に取り組んでいます。

- 本科目では、導入で生徒に質問づくりをさせることで単元への興味・関心を喚起し、展開でグループによる調べ学習、及び終末の発表により、他者に論理的に説明できる力の育成を目指しています。

単元づくりのポイント

目標

- 微生物と人間生活の関わりについて関心を持ち、意欲的に探究する。

【関心・意欲・態度】 - 生活に利用する微生物の働きについて考察し、導き出した考えを表現できる。

【思考・判断・表現】 - 実験などを行い、基本操作を習得しつつ、過程や結果を的確に記録できる。

【観察・実験の技能】 - 微生物の働きについて知識を身につけ、身近な現象と関連づけながら理解する。

【知識・理解】

展開

全8時間

- 1

-

様々な微生物 1時間

- 2

-

病原微生物の発見 1時間

- 3

-

生態系の中での微生物の役割 1時間

- 4

-

発酵と人間生活 4時間 (本時1時間目)

- 5

-

微生物と医療・健康 1時間

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

- 発酵と人間生活の関わりについて関心を持ち、意欲的に探究する。【関心・意欲・態度】

- 発酵の仕組みについて考察し、導き出した考えを表現する。【思考・判断・表現】

授業場面より

-

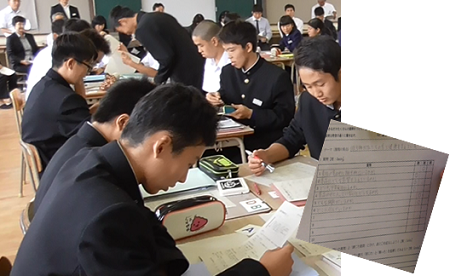

①ブレインストーミングで質問を考える

・本時の題材(発酵と人間生活の関わりや発酵の仕組み)について、各自疑問点を質問事項としてブレインストーミングしました。

・その後、グループ内で各自の質問事項について、教科書の内容やこれまでの微生物に関する学習内容を鑑み、授業中に仲間と対話し探究する観点で、本科目の授業で扱う内容としてふさわしい質問を協議して選び、ホワイトボードに記入しました。

・教師が、上記「授業改善のアプローチ」で記載した意図をもって授業を構想し、発問したり、課題を提示したりしないことで、生徒自らが課題発見する機会となりました。 -

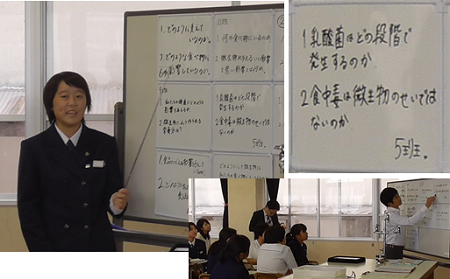

②質問を共有し2つに分類する

・場面1でグループが選んだ質問を発表し、全体で共有しました。

・各グループ1分程度の発表で質問事項を比べることで、クラス全体で疑問に思う部分が明らかになり、本時の学習の見通しを持つことができました。「微生物が健康にどのように影響を与えるか」等の人間との関わりに関する質問と「微生物が食品をどのように分解し発酵するか」等の影響を受ける食品に関する質問が多く見られました。

・その後、右下の写真のように、教師は生徒と共に、提示された質問をⅠ「教科書等を使い本授業内で解決できるもの」とⅡ「図書館やインターネット等で解決できるもの」の2つに分類しました。 -

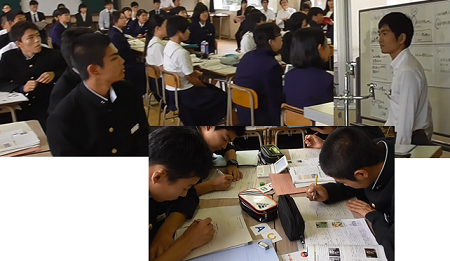

③質問Ⅰについて調べる

・場面2で分類した質問Ⅰについて、グループで教科書、便覧、電子辞書等で調べ、協議し、追究していきました。

・場面1,2のプロセスを通して自分事の課題となり、さらには調べる手段が委ねられていたので、自分の仮説を基に探究したり、対話により自分の考えをより妥当なものにする機会となりました。 -

④調べた内容を報告し次につなげる

・各グループで追究した結果をホワイトボードに記入し掲示しました。

・各グループの発表を教師が比較・整理しながらまとめていくことで、次の疑問や課題が見えてきました。

・最後は、下の写真のように各自リフレクションを記入しました。「パンはアルコール発酵を利用した食品だと学んだが、パンにアルコールが残ってない理由は結論が出なかった」「人間に有益なものは発酵、そうでない場合を腐敗と解説してあったが、どこでその違いが生じるかは不明だ」等、解決・未解決の事項を文章化することで、手ごたえと次時に解決すべき疑問が明らかになりました。

報告者:研修協力員 谷内