アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:津山市立東小学校

教科等:3年国語科(平成28年6月)

単元名:ゆうすげ村の小さな旅館

仲間との学びを通して物語の読みを深めたい

見通しを持つ

見通しを持つ 互いの考えを比較する

互いの考えを比較する 自分の思いや考えと結び付ける

自分の思いや考えと結び付ける

実践の背景

- 学年1~2クラスの規模の小学校です。その中で、20代の若手教員が多くを占め、急激な若返りの中、授業力向上に向けての取組は課題となっています。

- 「共に学ぶ喜びと達成感を味わうことのできる授業づくり」を研究テーマとして国語科の研究を6年間進めてきました。

- フォーマルな校内研修だけではなく、その後に第2部として、希望者が校長室で質問会を開くなど教師も協働で解決していこうといった風土をつくっています。

授業改善のアプローチ

- 校内研究のテーマを 「共に学ぶ喜びと達成感を味わうことのできる授業づくり-国語科における思考力・表現力を高め、主体的に学ぶ児童の育成をめざして-」として、授業実践を重ねています。

- 見通しをもって、主体的に取り組むために、授業の流れの基本スタイルを作成し、さらに、声かけをする時の意図を明確に整理した「15のコーディネートスキル」を作成して統一して取り組んでいます。

単元づくりのポイント

目標

- 物語で起きた出来事を読み取り、物語のしかけを見つけることができる

【導入】全文を読んであらすじをつかみ、初発の感想を持ち、感想を出し合うことを通して、読みのめあてを作ることができる。

【展開】起きた出来事を確かめたり、人物の様子を表す言葉に着目して読んだりすることを通して、登場人物の心情や物語のしかけについて読み取ることができる。

【まとめ】「物語のしかけ」を探しながら、「ゆうすげ村の小さな旅館」のその他の話や、他の絵本を読むことができる。

展開

ゆうすげ村の小さな旅館(全10時間中第5時)

- 導入

-

- 1〜3

-

- 語句の意味・あらすじをつかむ・初発の感想・読みのめあてづくり

- 展開

-

- 4

-

- つぼみさんの「大変さ」を見つけることを通して、つぼみさんの様子や人物像を読み取る。

- 5

-

- 美月さんの「やさしい」や「えらい」、つぼみさんの「やさしい」や「よかった」等を見つけることを通して、物語のしかけや伏線に気づくことができる。(本時)

- 6

-

- つぼみさんとお客さんの「不思議」等を見つけることを通して、物語のしかけに気づくことができる。

- 7

-

- つぼみさんの「がっかり」や美月さんの「やさしい」や「まじめ」等を見つけることを通して、二人の心情を読み取ることができる。

- 8

-

- つぼみさんの「びっくり」「よかった」等を見つけたり、美月さんの行動に着目して読んだりすることを通して、それぞれの人物像を読み取ることができる。

- まとめ

-

- 9〜10

-

- 「物語のしかけ」を探しながら絵本を読む。

- 見つけた「物語のしかけ」を発表する。

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

美月さんの「やさしい」や「えらい」、つぼみさんの「やさしい」や「よかった」等を見つけることを通して、物語のしかけや伏線に気づくことができる。

授業場面より

-

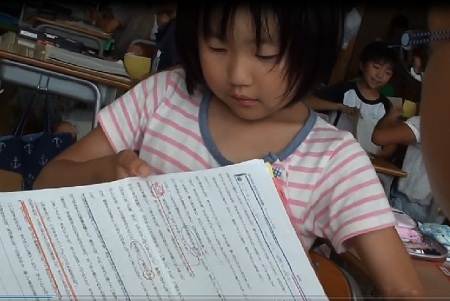

①じっくりと教材と向き合う場面

じっくりと教材「ゆうすげ村の小さな旅館」と向き合う場面です。

教師は児童が意欲的に取り組めるよう、単元の導入時に児童と考えた「読みのめあて」を確認して、音読します。

児童は、自分たちで作った読みのめあてに沿って各自で登場人物の性格や気持ちの変化などについて想像していきます。これによって、より「興味や関心を高め」「意欲的な取り組み」につながりました。 -

②ペア共有の場面

ペアで自分の考えを説明し合いながら、考えを広げる場面です。

教師は、相手がいて初めて自分の考えを深めることができることを伝え、お互いを尊重しながら意見交流をするよう伝えています。

児童は、自分の思いをきちんと伝えるために、相手に見やすいよう、ワークシートの向きをかえ、理由を説明しながら自分の思いを伝えます。

また、聞いた後に共感したら自分のワークシートにも追加して記入していきます。 -

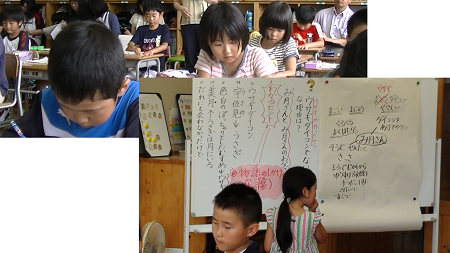

③全体で読みを深める場面

全体で読みを進める場面です。

教師はペアで広がった個人の読みをつなげる役に徹します。その中で、適宜発言を取り上げながら考えを深めていきます。

児童は自分たちの考えを次々発表し、話し合う中で作品全体の読みを深めます。発表の中で教師があえて、ウサギダイコンをネズミダイコンと言い間違えることにより、次第に物語のしかけや伏線についての発見が出てきます。児童は対話の中で、一人では気づかない発見が行われ、物語のしかけや伏線についての理解が深まりました。 -

④まとめと振り返りの場面

授業を振り返る場面です。

教師は、児童の考えの推移を確認します。その中で、物語のしかけや伏線が物語の表現や言葉づかいの面白さなどの工夫につながることに気づくきっかけを作ります。

児童は登場人物の性格や気持ちの変化、情景などについて、叙述を元に想像して読みながら、物語の伏線も発見していきました。

授業後、自分たちの考えが記録されたホワイトボードに近寄って、改めて自分の考えを整理する児童もいました。

報告者:研修協力員 山田