アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:習志野市立谷津小学校

教科等:6年社会科(平成28年10月)

単元名:2つの東京オリンピック~オリンピックが我が国にもたらすもの~

課題を発見し、追究していく力を育みたい

興味や関心を高める

興味や関心を高める 互いの考えを比較する

互いの考えを比較する 思考して問い続ける

思考して問い続ける

実践の背景

実践校は、昭和55年度から37年間、社会科を基軸とした研究を積み重ねてきています。問題解決型の学習を探究し、児童の「どうしてだろう」「調べてみたい」という課題を追究する気持ちを大切に、教師自身が教材開発、教材研究に熱心に取り組んでいます。学校で身に付けさせたい資質・能力として「問題を発見し、その問題を意欲的に追究する力」とし、社会科・生活科を中核にした研究を進めています。

授業改善のアプローチ

実践校の基本である社会科の問題解決学習の中では、昨年度から「思考力…一人一人が自ら学び判断し、自分の考えを持って他者と話し合い、考えを比較したり吟味したりして、よりよい考えや新しい知識を創り出し、さらに次の問いを見つける力」の育成を重点に位置づけ、単元開発、授業実践を行っています。今年度は特に「個の学習問題を成立させるための共通問題の精選(問題発見力の育成)」「話し合い活動の充実(社会的判断力の育成)」に力を入れ、単元計画の中でどの時間にどの力の育成をねらいとするか、そのための手立てとしてどのような学習を設定するか、さらに、ねらいが実現できた児童の具体的な姿を明確にして実践していきました。

単元づくりのポイント

目標

- 日本の戦後の歩みについて関心をもち、1964年の東京オリンピックの学習を通して、当時の課題やよりよい発展について考えることができる。

【社会的事象への関心・意欲・態度】 -

日本の戦後の歩みについて、東京オリンピックやリオオリンピックを通して調べたことを比較したり、関連づけたり総合したりして、戦後、日本が民主的な国家として出発したことや国民の不断の努力、国際社会の中で重要な役割を果たしてきたことについて考え、適切に表現することができる。

【社会的な思考・判断・表現】 - 地図や年表、ゲストティーチャーの話、資料集などを活用して、東京オリンピックによる経済や産業の発展について必要な資料を集め、調べたことを年表やノートなどに自分の思いを含めてまとめることができる。

【観察・資料活用の技能】 - 戦後、我が国が民主的な国家として出発し、国民の不断の努力によって国民生活が向上し、国際社会の中で重要な役割を果たしてきたことや、自分たちの生活の歴史的背景を理解することができる。

【社会的事象についての知識・理解】

展開

第1次 1964年東京オリンピック

- 1

-

1964年以前とオリンピック以後の日本の様子を比較し、1964年の東京オリンピックによって、日本はどのように発展したのだろうか、という学習問題と個の予想をもつ。(本時)

- 2

-

自分の予想に沿って資料での調べ学習を行う。

- 3

-

調べて分かったことを全体で共有したり、ゲストティーチャーの話を聞くことで理解を深めたりする。

第2次 2020年東京オリンピック

- 4

-

リオオリンピックの閉会式やリオの変化を示す資料から、2020年の東京オリンピックの時に、日本はどのように変わるのか、自分の考えをもつ。

- 5, 6

-

2020年の東京オリンピック開催に向けた様々な取組等、資料を調べ自分の考えをまとめる。

- 7

-

自分が調べてきたことについて、友達と交流したり、ゲストティーチャーの話を聞いたりして、自分の考えを深める。

- 8

-

2020年東京オリンピックについて、自分がどのように参加していきたいかを考え、学習のまとめをする。

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

1964年の東京オリンピック前後の日本の様子を示す資料から、日本の発展の速さに気付くことから学習問題を作り、交通や町づくりの面、経済や外交の面から自分の予想をもち、友達との交流を通して、個の追究課題を明確にすることができる。

授業場面より

-

①資料を読み取り、学習問題を作る

本時は、問題発見力と追究力の育成をねらいとした授業です。単元の導入場面です。教師は、日本橋付近の2枚の写真を示し、気付いたことや考えたことを発表させていきました。

児童は、建物や道路の様子などに注目しながら2枚の写真を比較し、同じビルや景色が写っていることから、2枚の写真が同じ場所であることに気付いていきました。高速道路や新しい橋、高層のビルの多さに着目する中で、2枚の写真の時間的経過が気になります。戦後すぐの様子と、東京オリンピックから6年後の様子であることを知ると、なぜこんなに速く発展できたのか、どのように発展していったのかという疑問を持ち始めました。自分がもった疑問を友達と交流し、その後全体で共有しながら言葉をつなげ、学習問題を作っていきました。 -

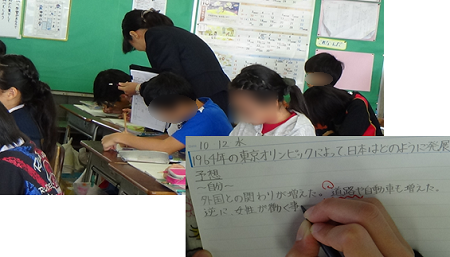

②個の予想をする

学習問題をもとに、個で予想をする場面です。教師は一人一人の予想の様子を丁寧に机間巡視しました。その中で「外国との関わりが増えた」という予想に対して「例えばどんな関わりだと思う?」と確認をとったり、「多くの女性が働くようになって、労働人口が増えた」という予想には「目のつけどころがいいね」と評価したりしながらノートに印をつけていきました。

この支援によって児童は、提示資料から、既習事項から、自分の生活経験から、という3つの観点から複数の予想を立てていくことができました。特に、外国との文化の交流に目をつけた児童は、既習事項である明治維新の際の鉄道の開通や電信、洋食文化の普及などの日本の発展を振り返り、予想につなげていました。 -

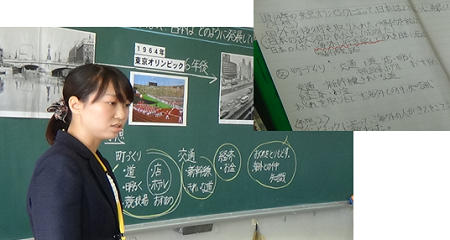

③予想の交流→再予想をする

個で立てた予想を交流する場面です、教師は、机間巡視をしながら、誰がどんな予想をしているのかを把握し、児童の考えを関連付けながら指名したり、発言を促したりしていきました。また、児童から出された予想を「町づくり」「交通」「経済」「外国とのつながり」という観点別に板書していきました。

このような教師の支援によって、児童は自分の予想と友達の予想との類似点や相違点を把握することができ、付け加える発言やつなげる発言ができたり、自分の考えになかった観点からの予想については、ノートに書き加えたりしていきました。交流後、もう一度自分の予想に友達の予想も関連付けて考え、再予想をすることで自分の考え深めていくことができました。「日本人が外国に行き、外国の文化を学んで伝えたのではないか」という予想をした児童は、再予想で「日本人が海外に行くだけではなく、オリンピックを契機に多くの外国の人が日本に来るようになり、そこからも多くの技術や文化を教わることができたのではないか」と、考えを加えていくことができていました。 -

④振り返りをする

再予想を踏まえ、次時からの自分の追究課題を友達に伝えている場面です。本時のねらいは、個の追究課題を明確にすることです。教師は本時の振り返りの方法として、二人の友達に自分が次時から何を追究していくのか、それはなぜ(どんな考えをもっているから)かを伝える活動を取り入れました。

児童は、友達に伝えることで、自分が何を追究していくのかという今後の学習の見通しを自覚したり、曖昧な点を質問し合うことで明確にしたりすることができました。ある児童は「ぼくは新幹線について徹底的に調べる」と伝えました。「道路とかもあるのに、何で新幹線なの?」との問いに「多くの人が東京に来るためには新幹線が必要で、新幹線が一番(発展に)影響があるんだと思う」と答えていました。早く調べてみたい、という意欲が表れた姿でした。

報告者:研修協力員 伊坂