アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:安曇野市立三郷中学校

教科等:2年道徳(平成28年10月)

主題名:きまりを守ることの大切さ【内容項目4-(1)】

物事を多面的・多角的に考え問い続ける姿を求めて

自分と結び付ける

自分と結び付ける

多様な情報を収集する

多様な情報を収集する 思考して問い続ける

思考して問い続ける

実践の背景

- 学校教育目標「豊かな心を持ち、辛抱強く自分を鍛え、自ら学ぶ生徒になろう」の具現を図るため、「生徒も教師も成長し合える学校」を目指して授業改善を積み重ねています。

- 本年度は、生徒同士が聴き合える雰囲気の形成、グループ学習において対話の目的を明確にすること、個人・グループ・全体の各学習場面における教師の役割を重点に据え研究を深めています。

- 同じ校区の小学校との合同研修会(授業公開を含む)を開くなど、地域の子供たちの育ちを同じ目線で見つめ、小学校6年間、中学校3年間の学びをつなげようと努めています。

授業改善のアプローチ

- 道徳の研究テーマは「友と関わりながら自分の姿を見つめ、よりよく生きようとする生徒の育成」です。昨年度までの実践を踏まえて、自分を見つめるための題材や発問の工夫に加え、自他の多様な考え方を共有し自己の考えをさらに深める学習活動の工夫を図っています。

- 本主題を構想するにあたり、内容項目4-(1)に照らして生徒の実態を捉え直しました。「規範意識を持って生活することができたか」という問いに対して93%の生徒が肯定的に答えました。

- また、教師は日常の学校生活において生徒の内面的な育ちを丹念に見つめ、ルールやマナーを守ることの意義を感じている生徒を捉えつつ、そのよさについて意味付けたり価値付けたりしてきました。

授業づくりのポイント

本時の展開

- 資料『二通の手紙』の概要を確認する。

- 前日に配布された資料を読んでおく。

- 自分だったら幼い姉弟を入園させるかどうかを考え、その理由を交流する。

- グループではホワイトボード上の数直線(入園させる↔させない)に考えの位置を示して意見交換する。

- グループでの意見交換後に黒板上の数直線に全員の考えの位置をネームプレートで示す。/li>

- この出来事を、規則遵守や思いやりなどの面、元さん、動物園、姉、弟、母親などの立場から捉え直す。

- 二通の手紙を見比べながら元さんが「この年になって初めて考えさせられたこと」を考える。

- 「感謝の手紙」から、姉弟を思いやった元さんの行為に対する心情的な共感を抱く。

- 「懲戒処分の通告書」から、重大な事故が起きることを予見できなかった元さんの判断について考える。

- 二通の手紙から元さんの判断を巡る道徳的な葛藤について話し合い、きまりの大切さについて考えを深める。

- 本時の学習を通して感じたことや考えたことを振り返る。

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

動物園の規則を知っていながら幼い姉弟の思いに同情し、入園を許してしまった主人公の行動について意見交換したり、主人公の言葉「この年になって考えさせられたこと」とは何かを考えることを通して、法やきまりの意義を理解し、秩序と規律のある社会を実現しようとする態度を深めることができる。

・資料『二通の手紙』(出典 文部科学省「私たちの道徳」中学校編)

授業場面より

-

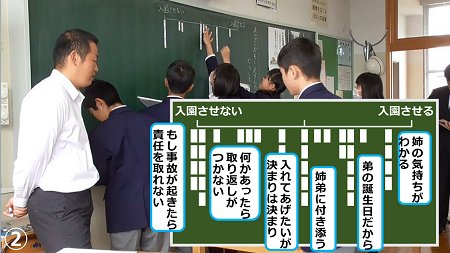

①グループで意見を交流する

「自分だったら幼い姉弟を動物園に入園させるかどうか」を個人で考えた後、小グループで理由を交流する場面です。教師は各グループにホワイトボードを配布、「入園させない↔入園させる」の数直線を記入しネームプレートで自分の考えの位置を示すように促しました。「園のルールは守るべきだから」「でも、誕生日という特別な日だから」。互いに理由を伝え合い、この出来事を巡る葛藤について考えを深めています。仲間の意見を聞いて悩んだ末にネームプレートを動かすなど、この出来事を自分と結び付けて思考する姿が見られました。

-

②多面的・多角的に捉える

全体で考え合う場面です。教師はネームプレートを黒板上の数直線に貼るように伝えました。そして、ちょうど真ん中に貼った生徒から発言を促すことで、心の葛藤を全体で共有できるようにしました。すると、「入園させてあげたいけど・・・」という言葉に続けて重大な事故が起きた場合のことを考えるべきだ、と保護者同伴という規則の意義について語る生徒が見られました。教師は指名計画に基づいて発言をつなげたり、語り切れない生徒に問い返したり発言を補ったりするなどして、どの生徒も多面的・多角的に思考を深められるように支援しました。

-

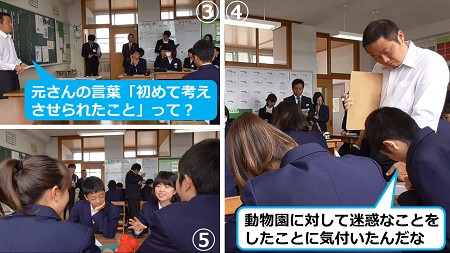

③焦点化して考えを深める

二通の手紙を見比べた元さんの気持ちを推し量る場面です。板書された多様な考えを生徒と共に見比べた教師は③のように問いかけ、個人でじっくり考える時間を取りました。そして④のように一人一人の記述状況を確かめて座席表にメモし、全体学習における指名計画を立案しています。その後、生徒はグループで考えを語り合いました(⑤)。「保護者同伴」という規則の本当の意義を初めて受け入れることができた元さんの心情を、自分のことのように語る生徒たち。「でもさ・・・」「だけど・・・」など最後まで公と私の立場で揺れつつ問い続け、深く考える姿が見られました。

-

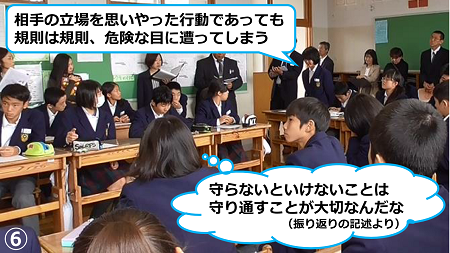

④学習の成果を確かめる

全体で考え合う場面です。教師は指名計画に基づき、挙手する生徒に発言を促しました。発言する仲間を見つめて思いを聞く生徒、板書を振り返りどの立場からの考えなのかを確かめて聞く生徒、自分の記述と比較しながら聞く生徒、ルールやマナーを守ることの意義について改めて問い直そうと傾聴する姿が見られました。授業の冒頭で「姉弟を入園させたい」と考えたある生徒は、「守らないといけないことは守り通すことが大切なんだな」と本時を振り返りました。この出来事を仲間と共に多面的・多角的に考え、自己の問いとして深く思考した成果だと考えられます。

報告者:研修協力員 谷内