アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:安曇野市立三郷中学校

教科等:3年数学科(平成27年7月)

単元名:二次方程式

生徒同士で学び合う関係性を育む

粘り強く取り組む

粘り強く取り組む

協働して課題解決する

協働して課題解決する 思考して問い続ける

思考して問い続ける

実践の背景

- 学校教育目標「豊かな心を持ち、辛抱強く自分を鍛え、自ら学ぶ生徒になろう」の具現を図るため、「生徒も教師も成長し合える学校」を目指して授業改善を積み重ねています。

- 本年度は、生徒同士が聴き合える雰囲気の形成、グループ学習において対話の目的を明確にすること、個人・グループ・全体の各学習場面における教師の役割を重点に据え研究を深めています。

- 同じ校区の小学校との合同研修会(授業公開を含む)を開くなど、地域の子供たちの育ちを同じ目線で見つめ、小学校6年間、中学校3年間の学びをつなげようと努めています。

授業改善のアプローチ

- 全体学習の場面では座席をコの字型に配置しています。このことにより、教師に向かっていた発言が生徒同士に向けられるようになりました。また、小グループ学習の場面では学び合う関係性を大切に考え、向き合う生徒同士が互いの些細なつぶやきを聞き合い、深く思考できるように配慮しています。

- そのため、「これどうやって考えればいいの?」という問いはグループ共有の問いとなって共有され、互いの疑問や気付きが重ねられていく多声的な学びが実現されています。

- 数学科教科会では前時と本時をつなげるために授業導入時での確認問題を取り入れ、既習内容の習得状況を確かめた上で本時の学習に入れるように工夫しています。

単元づくりのポイント

目標

二次方程式やその解法について理解し、二次方程式を解いたり、二次方程式を用いて実際の問題を解決したり、考察したりすることができるようにする。

展開

- 1

-

- 二次方程式とその解き方(3)(本時)

-

- 二次方程式とその解の意味

- ax²=bの解き方

- (x+m)²=nの解き方

- x²+px+q=0の変形と解き方

- 2

-

- 二次方程式の解の公式(2)

-

- 解の公式を知ること

- 解の方式を使って二次方程式を解くこと

- 3

-

- 二次方程式と因数分解(3)

-

- (x+a)(x+b)=0の意味とその解

- 因数分解を利用して二次方程式を解くこと

- 4

-

- 二次方程式の利用(3)

-

- 二次方程式を利用して、問題を解決すること

- 二次方程式の解が、問題に合っているかどうかを吟味すること

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

完全平方式への変形の手順をグループの仲間と説明し合うことを通して、x²+px+q=0の形の二次方程式は、(x+m)²=nの形に変形すれば解けることを理解することができる。

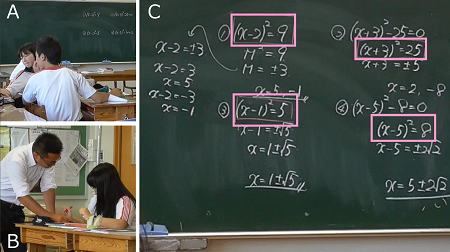

授業場面より

-

①本時の見通しを持つ

前時の確認として4問が板書されました。分からない問題がある生徒はAのように後ろの仲間に向かって尋ねます。本時のねらいを達成するために、前時に学んだ内容が習得されていることが必要です。そのため教師はBのように全員の状況を確かめつつ、支援が必要だと判断した生徒に個別に質問に答えたり解説をしたりしています。このような関わりが日常的に繰り返されているため、分からないままでじっと黙っている生徒は見られません。分からない時には仲間に尋ねたり、教師に相談したりすることがよさとして共有されているからです。

-

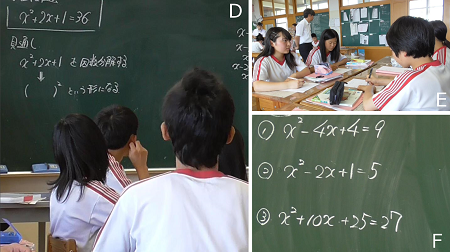

②グループの仲間と考え合う

教師は問題を板書し解くための見通しを尋ねると、生徒が「左辺を因数分解したらどうか」と提案しました。教師は因数分解することの意味を共有するために発言した生徒にその理由を問い返します。すると「前の時間に学習した平方の形になるから解きやすいのではないか」という見通しが語られました。この見通しを共有したところで生徒はグループになって考え始めます(E)。始めは鉛筆の走る音が響きますが、次第に「ねえ」「ちょっと」とつぶやく声が聞こえ始めました。互いの問いを聞き合い、類題にも意欲的に挑戦する姿が見られました。

-

③適用問題に挑戦する

Gは全体で解き方を確かめる場面です。グループの仲間と考え合った成果が交流されました。続いて解き残した類題、新たに加えられた適用問題に挑戦します。この段階になると、まずは自力で解きたい生徒が目立ち始めました。Hのように教科書を自ら開いて既習内容を振り返る姿も見られます。それでも解決ができず、自分たちのグループでは困難だと判断した生徒は隣のグループに助けを求めました。「どこまで分かったの?」、助けを求められた生徒は正答を教えるのではなく、考え方を伝えようとしていました。

-

④本時をまとめ次時へつなげる

同じ時間ではJのような場面も見られます。適用問題の解き方がスッキリしない生徒が質問を繰り返しています。質問された生徒にとっても知の精緻化が図られます。また、男女が分け隔てなく学び合える関係性の構築にもつながっています。Kは授業のまとめの場面です。本時の学びを振り返りつつ、次への見通しが共有されました。授業後に後片付けを始める生徒の中で、隣の仲間に熱心に説明を続ける姿が見られました。このような学習の積み重ねが、粘り強く取り組む姿や思考して問い続ける姿につながっていると考えられます。

報告者:研修協力員 谷内