アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:大田区立調布大塚小学校

教科等:6年理科(平成28年9月)

単元名:てこのしくみとはたらき

てこのしくみやはたらきについて、量的・関係的な視点で捉えながら、見通しを持って観察・実験を行い、問題を解決していく力を育みたい

興味や関心を高める

興味や関心を高める 協働して課題を解決する

協働して課題を解決する 思考し問い続ける

思考し問い続ける

実践の背景

- 実践校は、OJT を日常的に推進し、 若手教員は先輩教員から何を学びたいかを伝え、 先輩教員は若手教員に必要とされる事項の指導にあたり、 組織的に指導力の向上を図っている学校です。

- 校内研修の充実・改善に努め、

「学習指導案を全員で検討し、一つの授業をつくっていく」という試みを校内研修に位置付け、授業をつくる力、子供の学びを見る力を育んでいる学校です。 - 「考えや思いを自分の言葉でまとめる」、「相手に正確に考えを伝える」、「自分の考えと比べながら、相手の考えを聞く」、「話し合いを通して、自分の考えを深める」子供の育成を目指し、主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善を図っています。

授業改善のアプローチ

生活の中にみられるてこについて、興味・関心をもって追究する活動を通して、てこのしくみやはたらきについて、量的・関係的な視点で捉えながら、見通しを持って観察・実験を行い、問題を解決していく力を育みたいと考え、単元を構成しています。単元の導入で、児童が実際の人を持ち上げ、重さを実感することで、教師は、「重い物を楽な力で持ち上げるには、どうしたらよいか」という問いを子供たちに投げかけました。児童自らがてこのしくみやはたらきについて、実感的に理解し、問題を見いだしていくことをねらい、各グループに、砂袋、木の棒等を用意し、一人一人が操作しながら実験を行うことで、支点、力点、作用点の関係的な視点から実感的に事象を捉えていくことができるようにしました。問題解決に対する見通しを明確に意識することを目的に、実験を通して、気付いたことを全体で交流し、共通点や疑問を出し合う学習形態を取り入れ、児童相互の情報交換を行いました。このことにより、児童は仮説を設定し、実験等で、科学的に解決していく学習をとおして、てこの規則性ついてより妥当な考えをつくりだしていく学習を行うことに繋げていきました。

単元づくりのポイント

目標

生活に見られるてこについて興味・関心をもって追究する活動を通して、てこの規則性について推論する能力を育てるとともに、それらについての理解を図り、てこの規則性についての見方や考え方を育てる。

展開

- 第一次

-

- 1(本時)

- てこやてこの働きを利用した道具(棒)を利用して、重いものが楽に持ち上がるてこの使い方を見付ける。

- 2, 3

- 棒をてことして使うことで、重いものが楽に持ち上がるときの支点と力点と作用点の関係を調べる。

- 4

- 力点にバケツをつるし、棒がつり合うまで砂を入れ、つり合ったらバケツの重さを量ることで、物を持ち上げたり、棒を傾けたりする力の大きさを支点から力点・作用点までの距離と関係付けて考えながら、力の大きさをおもりの重さで表す。

- 第二次

-

- 5

- てこがつり合うときの決まりについて、作用点と力点のおもりの重さと距離との関係を調べ、てこのつり合いのきまりについて、自分の考えをもつ。

- 6

- てこ実験器を使って、てこがつり合う時の決まりを導き出し、どのような時にてこがつり合うか調べる。

- 7

- てこがつり合わない理由を、つり合いの決まりの式と関係付けて説明する。

- 第三次

-

- 8

- くらしの中からてこを利用したものを探し出し、てこの規則性が利用されていることを検証しながら、力点・支点・作用点の位置関係を説明する。

- 9

- てこの規則性を利用した「てんびん」の仕組みを理解し、上皿てんびんを使ったり、実際にてんびんをつくったりして実際のものの重さを量る。

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

棒を使って重いものを持ち上げる活動を通して、おもりの位置や力を加える位置を変えると、手にかかる力の大きさが変わることに気付き、重いものが楽に持ち上がるてこの使い方を見付ける。

授業場面より

-

①問題を見いだす

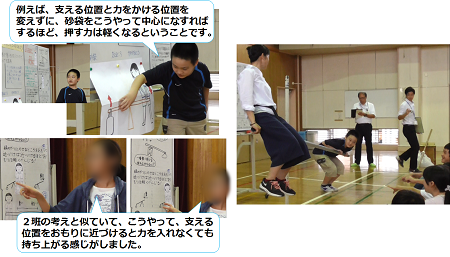

導入の場面です。教師は、「人を持ち上げることができるか」と問い、重い物を持ち上げる道具として、てこを紹介し、実際に写真のような演示を行います。児童がこれまでにもっていた見方や考え方では説明できない現象を提示することで、児童が興味・関心をもち、問題を見いだしていく状況をつくりました。

児童は、

「てこは重い物を楽に持ち上げることができる道具だから、もっと少ない力で持ち上げられる方法があるはず」

と問題を見いだしていきました。

そして、「少ない力で持ち上げる」という力の量に着目しながら、てこのはたらき、規則性について考えていくことができました。 -

②グループで規則性を見付ける

実験を行っている場面です。教師は、一人一人が問題解決の活動を進めていくために、写真のような教具を用意すると共に、十分にてこを使って実験できる時間を保証しました。また、実験を行うだけでなく、見たり、支えたりしながら、意見の交流をし、主体的に問題解決に取り組んでいくために、人数を意図的に4人(もしくは3人)に編成しました。

児童は、十分にある時間の中で、

〇棒を支える位置と力を入れる場所は変えずに、おもりの位置を段々、中心に近づける

〇力を入れる場所とおもりの位置は変えずに棒を支える位置を変える

という2通りの方法に気付き、力のかかり具合を体感していきました。

「おもりが中心に近くなると軽くなるね」

「支える位置がおもりから遠くなると、押す力が重くなるよ」と、おもりと棒を支える位置までの距離の違いによって持ち上げる力に違いがあることに気が付くことができました。 -

③実験からの気付きをグループでまとめる

実験での実感や気付きをグループでまとめていく場面です。教師は、

【グループでの意見を簡潔にまとめる】や【全体検討の際に、他のグループとの比較検討で活用する】ことを目的として、グループごとにホワイトボードを用意しました。児童は、実験での気付きを交流し合いながら、おもりの位置、支える位置、力をかける位置の関係や押す力の強弱という力の量に着目していきました。また、

〇考えを分かりやすく整理するためには、図や絵などを用いることが有効である

という、既有の経験を活かし、言葉だけでなく、図や絵、記号も用いながら自分たちの考えをまとめていくことができました。 -

④全体で検討し、今後の学習の見通しをもつ

全体で検討している場面です。教師は、各グループのホワイトボードを掲示し、説明する際の補助となるよう、絵も同時に掲示しました。児童は、ホワイトボードをただ読むのではなく、絵を活用しながら具体的に説明したり、他の班の考えと関連付けたりしながら、自分の言葉で説明していきました。

その後、

「おもりと支える位置が近づくと少ない力で持ち上げれる」

「支える位置と力をかける位置が遠くなると少ない力で持ち上げられる」と発表からの共通点を見いだしていきました。

そして、導入の時に使ったてこを利用し、実験によって見付けたてこの規則性を全員で確認し、「支える位置からおもりまでの距離を短くし、支える位置から力を入れる位置までの距離を長くすれば、小さい力で重い物を持ち上げられるのではないか」と仮説を設定しました。児童は、この体験活動から得た実感を次時以降、科学的に解決していく学習を通して、てこの規則性ついてより妥当な考えをつくりだしていくことに繋げていきました。

報告者:研修協力員 佐藤