アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:彦根市立平田小学校

教科等:4年国語科(平成29年10月)

単元名:読んで考えたことを話し合おう 「ごんぎつね」

文章を読んで考えたことを発表し合い、一人一人の感じ方の違いを受け入れる力を育成したい

粘り強く取り組む

粘り強く取り組む

互いの考えを比較する

互いの考えを比較する 自分の思いや考えと結び付ける

自分の思いや考えと結び付ける

実践の背景

- 実践校はこれまで、学校教育目標「自分を見つめ、自分を築き、共に生きる子」を実現する基盤として、人権教育の充実に向けて取組を続けてきました。

- そこから明らかになった課題を整理し、取組の柱を次のように整理しました。

①ことばの力(国語力、言語力)の育成を核とした、日常的な教育実践を重視した授業づくり

②認め合い、高め合う学習集団づくり、学習習慣・学習規律等の学習環境づくり

③生徒指導の機能を生かした授業づくりと、特別支援の視点に立った授業づくり - 上記の柱を実現するため、「主体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」を授業改善の視点とし、子供の学びの様相を見る必要性があると考え、授業構想時から授業実践/参観、研究協議のすべての場面で3つの視点で分析的に捉えることを重視し、授業改善に取り組みました。

- 国語科を窓口として研究を進めていますが、国語科で学習した力が他の教科や領域、実生活に生きて働くことを目指し、日々取り組んでいます。

授業改善のアプローチ

- 登場人物の行動や気持ち、関係の変化等を考える時間には、①登場人物の行動にラインを引く ②気持ちを想像して付箋に書く ③心情曲線を作る というように学習を進めてきました。授業の構成を一定程度同じにするすることで、学習の見通しが持ちやすく、安心感を持って学習に取り組むことができると考えました。

- 前時までの学習をつなげるため、ワークシートをファイルに綴じて手元に置き、いつでも確認できるようにしたり、教室内にこれまでの学習の流れをまとめて掲示したりしました。

- グループサイズを適切に設定する、指導者もうなずきながら傾聴の姿勢を示す等の支援により、児童が安心して話せる環境づくりを目指しました。

単元づくりのポイント

目標

・場面の移り変わりに注意しながら、登場人物の性格や気持ちの変化、情景などについて、叙述を基に想像して読むことができる。

・考えを整理して、自分の考えを友達に伝えることができる。

・文章を読んで考えたことを発表し合い、互いの考えの共通点と相違点を考えるとともに、一人一人の感じ方の違いに気付くことができる。

展開

- 読んで考えたことを話し合おう 全13時間

①新美南吉の作品や「ごんぎつね」に興味を持つ

②教材文を読んで、初発の感想を書く

③教材文に出てきた言葉を正しく理解する

④物語の設定を確認し、今後の学習の見通しを持つ

⑤~⑩物語を読み進め、登場人物の行動と気持ちの変化を読み取る

⑪物語全体を振り返り、物語の最後に「ごん」がどんな気持ちだったかを話し合う 【本時】

⑫物語全体を振り返り、「ごん」についてどのような思いを持っているかについて話し合う

⑬六の場面の続きを想像し、グループで話し合って考える

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

物語の最後に「ごん」がどのような気持ちだったかを考え、自分の考えを友達に話したり、友達の考えを自分と比べながら聞いたりすることを通して、様々な感じ方があることに気づくことができる。

授業場面より

-

①課題を把握し、自分の考えを持つ

児童はこれまでに、それぞれの場面での「ごん」の行動と気持ちを考えて「やさしいごん」等の名前をつけたり、縦軸にプラスの心情(うれしい、楽しい等)とマイナスの心情(悲しい、苦しい等)をとったグラフに、「ごん」の気持ちの変化を表した心情曲線を作成する学習を積んできました。本時では、前時までの学習で意見が分かれた、物語の最後の場面の「ごん」の気持ちについて考えるという課題が共有されました。

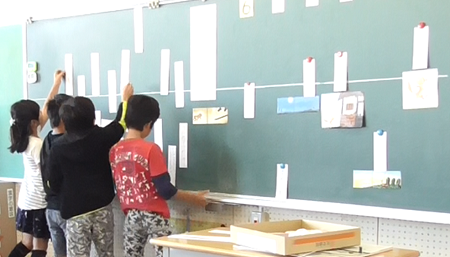

課題を把握した児童は、自分の考えを整理する学習活動に取りかかります。目をつぶったままうなずいた時の「ごん」の気持ちについて、前時までに考えたことを短冊に書きます。授業者は、互いの考えが一目でわかるよう、黒板に書かれた心情曲線のグラフ上に、短冊を置くよう促しました。黒板を見て、「なんでマイナスなの?」「うれしいと悲しいって、全然違うね」等、比べたことによる気づきや疑問についてつぶやく姿がありました。 -

②同じ考えを持つ友達と話し合う

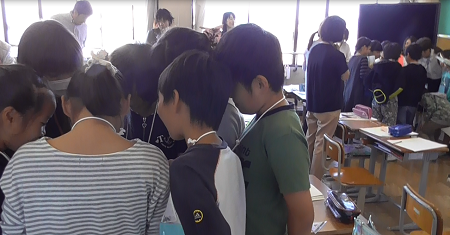

同じ場面について、様々な捉えがあることに気づいた児童は、友達の考えを聞きたいという欲求を高めていきます。授業者はそこを捉え、交流の場面を設定しました。交流をスムーズに進めるため、自分の考えの理由をワークシートに書くよう促します。さらに、首にかけるタイプの名札に赤と青の色画用紙を入れ、プラスの気持ちと考えた児童は赤、マイナスの気持ちと考えた児童は青が見えるようにして名札を首にかけ、自分の立場が明らかになるようにしました。

まずは、同じ色同士の児童が集まって交流をします。クラスがほぼ半分に分かれたため、10名弱が1グループになり、互いの考えを聞き合います。声が小さな友達には、その子のワークシートを皆で見ながら一緒に声に出して読むなど、友達に寄り添い助け合いながら交流を進めていきました。同じ立場同士の友達と話し合う場は、児童に安心感をもたらしました。 -

③違う考えを持つ友達と話し合う

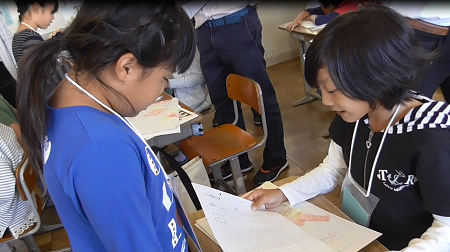

次に、違う考えを持つ友達と話し合います。指導者は、青の札をかけた児童は着席のままで、赤の札をかけた児童が移動して青の札をかけた児童の所へ行って話し合うというルールを適用しました。

考えを書いたワークシートを手に、友達の意見を聞いていきます。これにより、一つの場面を様々な立場で捉えることができました。この活発な意見交換は、「違う考えの友達の話を聞いてみたい」という思いを児童に持たせることができたこと、前の場面で安心感を持って話す経験をしていることで自信をもって話ができるようになったことにより、実現されたと考えられます。 -

④まとめと振り返り

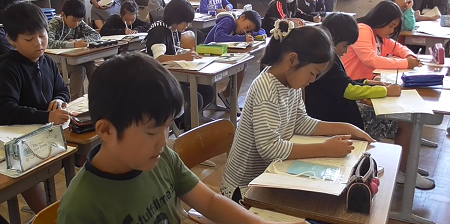

違う意見を持つ友達の話を聞いて気づいたことについて、全体で話し合います。青の札をかけた友達の話を聞いた児童からは、「神様がやっていたと思われて悲しかった、という意見が多かった。」、赤の札をかけた友達の話を聞いた児童からは、「気づいてもらえてうれしい、という意見が多かった。」等の発言がありました。授業者は、どちらかにまとめるのではなく、両方の考えを認め、それぞれの感じ方や捉え方を大切にするよう、話をしました。

最後に振り返りです。授業者は、「話し合って、あの意見がなるほどと思ったとか、よかったなと思った、ということを書きましょう。」と振り返りの視点を示しました。「(赤の札の友達の意見を聞いて)わたしがなるほど、と思った意見は、気づいてもらえた、という意見です。たしかに最後に気づいてもらえてるな、と思いました。」等、違う立場の意見を聞いて、自分の考えが広がったことを自覚する振り返りが多くありました。

報告者:研修協力員 平中