アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:岐阜市立木之本小学校

教科等:6年算数科(平成29年12月)

単元名:およその形と面積

目的に応じて能率よく測定する力を育成したい

粘り強く取り組む

粘り強く取り組む

思考を表現に置き換える

思考を表現に置き換える

知識・技能を活用する

知識・技能を活用する

実践の背景

- 学校の教育目標を「進んでやる子(よく考える子 思いやりのある子 じょうぶな子)」とし、願う児童の姿を「新たな問いを見いだして学び続ける子。主体的に仲間と対話し、よりよい解決策を考える子。仲間との対話を通して、自分の考えを見直すことができる子。確かな根拠をもって判断し、自分の考えを明らかにすることができる子。」として、教育実践に努めています。

- 研究主題を「主体的・協働的に学ぶ教科指導の在り方」とし、子供が課題意識を持って自力追究すること、自己の成長を実感すること、仲間と必然性を持って学ぶことなどの充実を目指して、全校で研究体制や研究計画を整えています。

授業改善のアプローチ

- 関心を高め、切実感のある学習課題を設定する工夫

- 自分の考えを説明し合うことを通して、思考を広げ深められるグループサイズの運用

- 思考を可視化して、比較や検討を促進する学習環境(大型モニター、実物投影機、画用紙、マジック等)の整備

単元づくりのポイント

目標

- 身の回りにあるものの面積や体積に関心をもち、その概形をとらえて、およその面積や体積を求めようとする。

【算数への関心・意欲・態度】 - 身の回りにあるものの形について、概形をとらえて、およその面積や体積の求め方を工夫することができる。

【数学的な考え方】 - 身の回りにあるものの形の概形をとらえて、およその面積や体積を求めることができる。

【量と測定についての技能】 - 身の回りにあるものの形について、その概形をとらえることで、およその面積や体積を求められることを理解する。

【量と測定についての知識・理解】

展開

第1時:およその面積の求め方について、効率性や簡潔性、正確性、一般性の視点で話し合う活動を通して、目的に応じて効率よく求める方法を考えることができる。(本時)

第2時:方眼を工夫して数えたり、測定しやすい図形とみたりして、およその面積を求めることができる。

第3時:身の回りにある形について、その概形をとらえ、およその面積を求めることができる。

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

およその面積の求め方について、効率性や簡潔性、正確性、一般性の視点で話し合う活動を通して、目的に応じて能率よく求める方法を考えることができる。

授業場面より

-

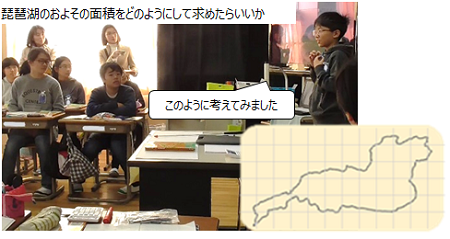

①解決への見通しを持つ

「1マス25㎢の方眼を使って、全て埋まっているマス目は1、少しでも欠けているマス目は0.5として計算すればいいよ。」「琵琶湖の形を三角形と見て計算ができそうだ。」等と、子供たちは「琵琶湖のおよその面積をどのようにして求めたらよいか」という学習課題に対して、自分の考えを出し合います。このように、子供たちは解決への方向性を見いだし、見通しを持ちます。

そこには、教師が身近に感じられる題材を扱って関心を高めようとしたり、既習の「円の面積の求め方」での考え方を活かせるように方眼を用意したりしていることがあげられます。 -

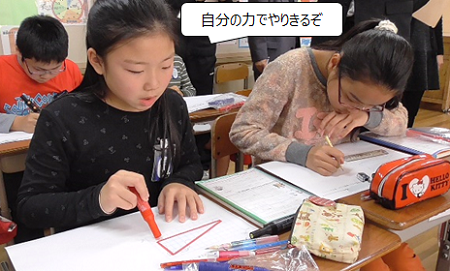

②粘り強く取り組む

「ここを底辺、ここを高さとして線を引き、三角形をつくってみよう。そうすれば、素早く計算ができそうだ。」と、解決への見通しを持った子供は、ていねいに線を引いたりマス目の数を数えたりしながら、課題にじっくりと向き合います。このように、子供たちは粘り強く自分の力で解決を図ろうとしていきます。

そこには、自力での解決を図る場を設定していることと併せて、個の学びが促進するように、多様な考え方が活かせるワークシートを用意していることが支えとなっています。 -

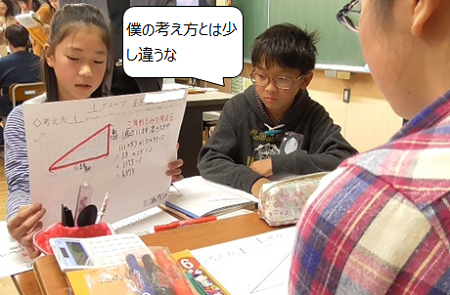

③説明し合い、理解を深める

「私は、琵琶湖の形を三角形と見て、面積を求めていきました。方眼に合わせてみると、底辺が11マスで高さが5マスであることが分かりました。そこで、このように式をたてて計算しました。」「僕も三角形でやったけれど、高さを4マスとしてマス目を少なめにして計算しました。」と、自分の考えをグループで説明し合います。このように、子供たちは自分の考えを仲間の考えと比較しながら、差異を見いだして思考を広げたり深めたりしていきます。

ここでは、画用紙などを活用して思考を視覚的に捉えやすくしたこと、少人数で話しやすい環境を設定していることが、この学びを支えています。 -

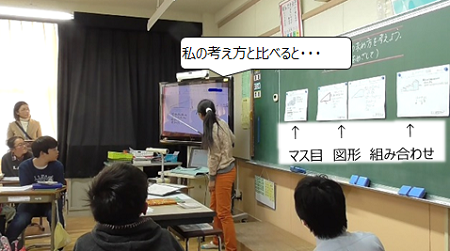

④それぞれの良さを検討する

「マス目を数える考え方は、手間はかかるけど、実際の面積に近いです。図形と見る考え方は、実際の面積に近くないけど、素早く計算できます。図形をいくつか組み合わせた考え方は、どんな図形をどのように組み合わせるかが難しいけど、実際の面積に近いです。」と、グループでは出なかった考え方にも触れつつ、思考を広げていきます。このように、子供たちはそれぞれの考え方の良さを検討し、目的に応じて使い分けていくことの大切さに気付いていきます。

そこには、教師がつぶさに子供の学びを見取り、その良さを取り上げていることや、更に比較しやすいように、黒板にそれぞれの考え方を類別して示していることによって、この学びが実現しています。

報告者:研修協力員 各務