アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:鹿児島市立伊敷中学校

エネルギーの概念や規則性を見いだし表現する力を育成したい

興味や関心を高める

興味や関心を高める 協働して課題解決する

協働して課題解決する 知識や技能を概念化する

知識や技能を概念化する

実践の背景

- 実践校は長年、鹿児島大学教育学部の附属学校として、時代の要請に応じた研究・実践に取り組み、毎年その成果を県内外の先生方に公開しています。

- 本実践が行われた年度は「新しい時代を切り拓く資質・能力を身に付けた生徒の育成」を主題に掲げて研究・実践を行いました。教科横断的に育成を図る「汎用的な資質・能力(課題発見力・情報活用力・論理的思考力・協働する力・メタ認知)」と、各教科で育成を図る「各教科で育成すべき資質・能力」を整理することで研究の方向性を定め、アクティブ・ラーニングの視点から授業改善を行っています。

授業改善のアプローチ

- 生徒が興味を持って学習ができるように、生徒の疑問を誘発し、規則性に気付かせるような教具の工夫を行いました。

- 考察の場面でホワイトボードを活用することにより、生徒の思考を可視化するように努めました。ホワイトボードに図を書いたり消したりする過程は情報を操作することにもつながり、生徒の思考が広がったり深まったりすることを期待しました。

- 授業のまとめを生徒自身が行う時間の設定をしました。また、「まとめ」の場面で生徒がどのような記述をするべきかを具体的にイメージし、そのイメージに向けて授業を設計するようにしました。

単元づくりのポイント

目標

- 日常生活と関連付けながら力学的エネルギーや力学的な仕事に関する事象を考察しようとすることができる。

- 力学的エネルギーや力学的な仕事に関する事象について、観察、実験を基にエネルギーの概念や規則性を見いだし表現することができる。

- 観察、実験において実験器具を適切に操作し、その結果を記録し、表やグラフにまとめることができる。

- エネルギーの概念や法則及びその規則性と、仕事の原理を理解することができる。

展開

エネルギーと仕事(全9時間)

1 物体のもつエネルギー(2)

・エネルギーの定義を理解する。

・運動する物体と高い位置にある物体の持つエネルギーの規則性を考察する。

・位置エネルギーと運動エネルギーについて理解する。

2 力学的エネルギー(本時2/2)

・斜面を下る球の運動から物体の持つ位置エネルギーと運動エネルギーとの関係を考察する。

・力学的エネルギーの移り変わりと力学的エネルギーの保存を理解する。

3 仕事と力学的エネルギー(3)

・ボールをパスするときや重力に逆らう仕事をするときの例から仕事を定量的に求める。

・条件制御された衝突実験を通して力学的エネルギーの大きさの変化を木片がされた仕事を基に考察する。

4 小さな力で大きな仕事はできるか(2)

・実験の結果から道具を使った場合と使わない場合とを比較する実験を行い、仕事の原理を見いだす。

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

- レールから飛び出す球の運動について位置エネルギーと運動エネルギーが相互に移り変わることや力学的エネルギーが保存されることに興味・関心を持って調べることができる。

- 位置エネルギーと運動エネルギーが相互に移り変わっていることと、力学的エネルギーが保存されていることとを活用して、レールから飛び出す球の運動について説明をすることができる。

授業場面より

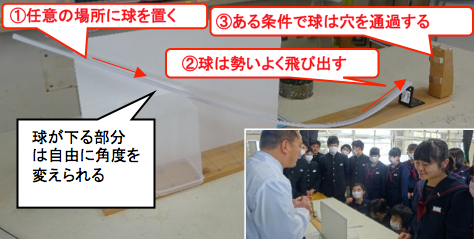

-

① レールの傾きを変えても球が穴を通過するにはどうすればよいだろう?

授業開始、教師は生徒を教卓の周りに集めました。「今日はこの装置を使うよ。まず、このレールに球を置く。すると球は反対側から勢いよく飛び出す。運が良ければ穴を通過するよね。」そう言いながら球をそっと置きました。球は勢いよく飛び出し、見事穴を通過しました。盛り上がる生徒を見ながら、教師はさらに続けます。「実はこのレール、角度を変えることもできるんだ」そう言いながら角度を変えて実験しました。今度も成功です。その後、角度を変て実験を繰り返しましたが、その度に球はスルリと穴を通過しました。すると、はじめは驚くだけだった生徒たちのつぶやきが、次第に疑問へと変化していきました。「レールから飛び出す速さを同じにすればいいんだよね・・・」「速さを同じするには、どうすればいいんだろう?」魅力的な教材提示により、生徒の課題意識が高まりました。

-

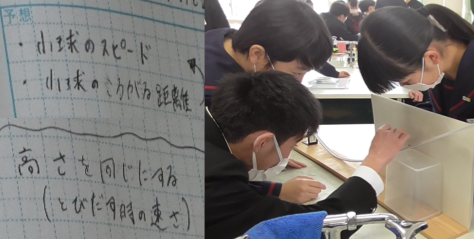

② 実験前:通過する条件は距離?高さ?速さ? 実験後:高さが関係しているようだね!

自分の席に戻った生徒は、さっそく穴を通過する条件を考えます。教師は予想とその根拠を班で共有する時間を設けました。ある生徒は、「球の転がる距離を一定に保てば良いのではないか」と考えました。今までの経験から距離と速さには関係があると考えたからです。また別の生徒は、前時までのノートを見返しながら、「スタート地点の球の高さを一定に保てば良いのではないか」と考えました。前時までに位置エネルギーの学習をしており、それが関係していると予想したからです。

予想を共有した班から実験を行います。教師は各班に1台ずつ実験装置を用意しました。生徒は実験を繰り返した後、「この高さから球を離すと、球は穴を通過するみたいだよ」と発言しました。実験を通して穴を通過するときの条件に気付くことができました。 -

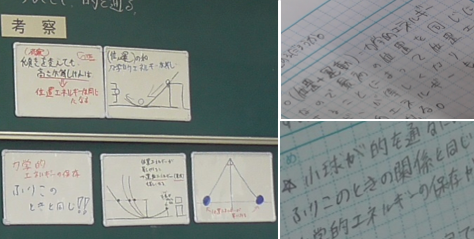

③ ところで、なぜ高さが関係するのかな?飛び出す速さとの関係は?説明を考えよう!

実験から高さが関係していることに気付いた生徒たち。しばらくすると、さらなる疑問が生徒の口から発せられます。「ところで何で高さが穴を通過することに関係するのかな?」それを聞いた他の生徒が、机に備え付けられたホワイトボードを取り出し図をかき始めました。「高さが同じってことは位置エネルギーが同じでしょ?」「穴を通過するには飛び出す速さが同じじゃないといけないよね」「運動エネルギーが同じってこと?」・・・生徒たちは図にそれぞれの考えを書き込みながら発言していきます。スタート位置の高さと飛び出す時の速さとの関係を、今まで単元を通して得た知識を活用しながら論理的に説明できるように考えを出し合います。

-

④ そっか、力学的エネルギーの保存の法則で説明できるんだね!

全体共有の場面です。他班からは、力学的エネルギーの保存の法則を使った説明がありました。また、それに付け加えて、前時で学習した振り子の実験とも関連させて説明をする班もありました。

まとめは、各自で行います。ある生徒は「最初の高さを同じにすることによって位置エネルギーが等しくなる。飛び出し位置は変わらないので、力学的エネルギーの保存の法則から飛び出す時の球の運動エネルギーは等しく…(以下略)」とまとめました。また別の生徒は、振り子の実験と関連させてまとめを書きました。本時のまとめを、自分の班と他班の考えを使い文章にまとめることで、力学的エネルギーの保存に関する理解が深まりました。

報告者:研修協力員 宮迫