アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:鹿児島市立伊敷中学校

持続可能な社会を主体的に構築する態度を育成したい

興味や関心を高める

興味や関心を高める 互いの考えを比較する

互いの考えを比較する 知識・技能を活用する

知識・技能を活用する

実践の背景

- 実践校は長年、鹿児島大学教育学部の附属学校として、時代の要請に応じた研究・実践に取り組み、毎年その成果を県内外の先生方に公開しています。

- 本実践が行われた年度は「新しい時代を切り拓く資質・能力を身に付けた生徒の育成」を主題に掲げて研究・実践を行いました。教科横断的に育成を図る「汎用的な資質・能力(課題発見力・情報活用力・論理的思考力・協働する力・メタ認知)」と、各教科で育成を図る「各教科で育成すべき資質・能力」を整理することで研究の方向性を定め、アクティブ・ラーニングの視点から授業改善を行っています。

授業改善のアプローチ

- 生徒が興味・関心を持って学習ができるように、生徒の思いや考えとギャップが生じる事象提示を行いました。

- 協働学習の場面でベン図とカードを活用することにより、生徒の思考を可視化・操作化するように努めました。可視化・操作化が図られた学習環境を設定することは、生徒の思考が広がったり深まったりする有効な手立てだと考えました。

- 題材という内容のまとまりを意識して授業設計をしました。生徒が使用するワークシートや資料は、題材を通して使用できるように作成することで、生徒が毎時間の学習内容につながりを感じることができるようにしました。

題材づくりのポイント

目標

- 生活や社会で利用されているエネルギー変換の技術についての基礎的な理解や、それらに係る技能を身に付ける。

- エネルギー変換の技術と生活や社会、環境との関わりについて理解する。

- 生活や社会の中からエネルギー変換の技術に関わる問題を見いだして課題を設定し、解決することができる。

- よりよい生活や持続可能な社会の構築に向けて、適切かつ誠実にエネルギー変換の技術を工夫し創造しようとする実践的な態度を身に付ける。

展開

わたしたちの生活とエネルギー変換(全5時間)

・エネルギーの利用に必要な技術を知る(1)

・エネルギー資源を利用するしくみを理解する(1)

・エネルギーの変換、利用法について知る(1)

・エネルギーを有効に活用する方法を考える(本時2/2)

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

- よりよい生活や持続可能な社会の構築に向けて、発電に関する技術を評価し、適切な選択と管理・運用の在り方や、新たな発想に基づく改良について考えることができる。

授業場面より

-

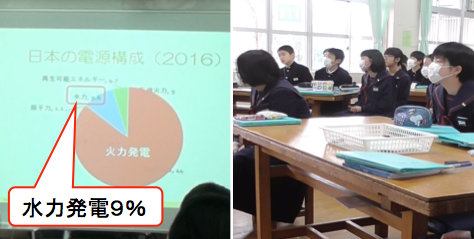

① 水力発電が1番!あれ、違う?!

これまで日本の発電方法について学んできた生徒たち。本時の導入で教師は、次のような質問をしました。「今まで学習した発電方法で、一番優れていると思うものはどれですか?」多くの生徒は「水力発電」と答えました。さらに教師は「では、日本の発電量の何%くらいが水力発電だと思う?」と続けます。「50%くらいじゃない?」「70%はあったら嬉しいな」割合は様々ですが、「水力発電の割合が一番多いはず」という願いともとれる意見が溢れます。若干間をとった教師は、日本の電源構成を表すグラフを示しました。そこには「水力発電9%」とあります。意外な結果に、生徒からはどよめきが起こりました。教師は「意外な結果ですね。それでは、今日は、皆さんの考える『これからの日本の電源構成』をつくりましょう」と投げかけました。

-

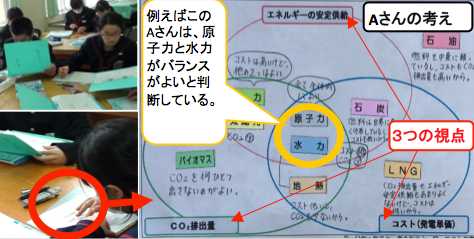

② 3視点から発電方法を見直そう

教師は1人1枚ワークシートを配りながら続けます。「政府がエネルギーの割合を決める主な視点は、ワークシートにある3つ(エネルギーの安定供給、CO?排出量、コスト)です。実はこれまでの授業もこの3つの視点から行ってきました。そこでこれまでの授業を思い出し、各発電方法をワークシート上に整理しましょう。」さっそくワークシートを受け取った生徒達、しかしいきなりワークシートに書き込みません。どの生徒も3つの視点と前時までの授業プリントを交互に確認していました。これまで学んだ学習内容を振り返り、改めて3つの視点から各発電方法のメリット・デメリットを捉え直していました。生徒は時間をかけてベン図を完成させました。

-

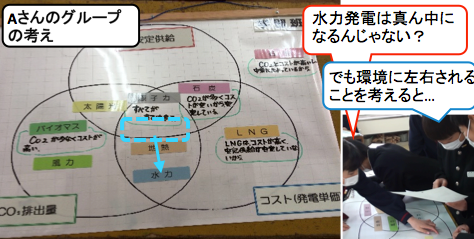

③ 水力発電、本当にバランス良い?

班で共有を図る場面です。教師は机一面に広がる大きなベン図と発電方法が書かれたカードを配りました。生徒はベン図上にカードを並べながら、話合いを進めます。この班は、2で紹介したAさんの考えから話合いを始めました。さっそく男子生徒がAさんに質問します。「〇〇さんは水力発電を真ん中に置いているけど何で?」「CO?とコストがどちらも低いし、川は全国流れているから安定供給できるんじゃない?」「でも、この資料には『自然条件から影響を受ける』ってあるよ。9%しか使われていないってことは、想像以上に影響が大きいってことじゃない?それって安定供給が難しいってことだから、僕は下だと思う。」男子生徒はそう言いながらカードを下にずらします。ベン図とカードによる情報の可視化・操作化が図られ、生徒はお互いの考えをじっくり比較しながら話合いを進めました。

-

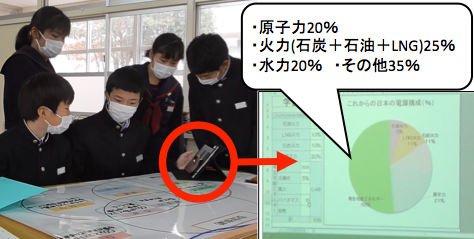

④ 私たちが考える電源構成はこれだ!

授業終盤、生徒はベン図を見ながらこれからの日本の電源構成を考えます。「水力発電が安定供給がしにくいということは、家が停電したり工場が止まったりするってことでしょ。今までベストだと思っていたんだけど…電源構成的には20%くらいが妥当かな?」「原子力発電は0%が良いと思っていたけど、今回の3視点で考えると一番バランスが取れていると思う。20%くらいが現実的かな?」「火力発電はCO?をたくさん排出するし、安定供給もできなくなるだろうから、割合を減らしたいね。石炭は石油・LNGに比べてバランスがとれていると思うから…」前時まで発電方法別にメリット・デメリットを学んできた生徒たち。今回の授業を通してそれぞれのメリット・デメリットを3視点から捉え直したり関連づけたりすることで、電力供給に対する理解を深めました。

報告者:研修協力員 宮迫