アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:彦根市立金城小学校

教科等:3年算数科(平成29年6月)

単元名:くふうして整理しよう(ぼうグラフと表)

複数のグラフを比較して目的に合ったものを選び、その理由を説明する力を育成したい

興味や関心を高める

興味や関心を高める 多様な手段で説明する

多様な手段で説明する 知識・技能を活用する

知識・技能を活用する

実践の背景

- 学校教育目標「郷土を愛し世界と未来に目を向け心豊かにたくましく生きる子どもの育成」に向け、目指す子供の姿を「3つの力(気力:やりぬく力、学力:考える力、体力:きたえる力)と3つの心(自立心・共生心・公共心)」と整理し、その実現に全教員で取り組んでいます。

- 今年度は、「批判的思考力の育成」を重点課題とし、それにつながる段階として、低学年では「根拠を基に説明する力」、中学年では「比較、関連づける力」の育成を目指すことと整理し、実践を積んでいます。

- 教員が、他の学年の学ぶ内容や学び方を知ったうえで授業を構想できるようになることが、6年間を通じた資質・能力の育成に必要であると考え、担当学年等を縦割りにした研究グループを組んで、指導案検討会や授業協議会等を行っています。

授業改善のアプローチ

- 興味・関心を高めるため、「自分たちの学年のけがの多さがより伝わりやすいグラフをつくる」という身近な話題をもとにした教材を準備しました。

- グループでの対話を深い学びにつなげるため、考えを可視化できるよう、付箋に各自の考えを書いて出し合うような場を設定しました。

- 日頃から、根拠(なぜ)を問い、児童に考える機会を多く取るよう、心がけて授業をしています。

- 「わからない」という思いを素直に表出して共有し、共に解決を目指す学習集団づくりを目指しました。友達の感じている困難さに目を向け、友達のつまずきや誤答から学ぶことを大切にしてきました。

単元づくりのポイント

目標

- 様々な日常の事象を調べて、それをわかりやすく棒グラフや二次元の表に表し、事象の状況や特徴を考察できるようにする。

- 資料を分類整理し、棒グラフや二次元の表に表すことのよさを理解し、日常の様々な事象を棒グラフや二次元の表に表して調べようとする。

【算数への関心・意欲・態度】 - 身近な事象について資料を分類整理し、さらに棒グラフや二次元の表に表すことによって資料の特徴を考察することができる。

【数学的な考え方】 - 資料を分類して表に整理したり、棒グラフや二次元の表に表したり読んだりできる。

【数量や図形についての技能】 - 棒グラフや二次元の表のかき方、読み取り方がわかる。

【数量や図形についての知識・理解】

展開

- くふうして整理しよう(ぼうグラフと表) 全10時間

①「正」の字を用いた資料の調べ方のよさを理解する。また、その調べた結果を表に表し、その意味について正しく理解する。

②ぼうグラフの意味や読み方を理解し、その特徴を読み取る、また、項目の順序を並べ替える工夫について考える。

③いろいろな棒グラフの読み取り方を考え、棒グラフについての理解を深める。さらに、時系列に表した棒グラフのよさを理解する。

④⑤棒グラフの表し方を理解し、資料を棒グラフに表す。また、資料の最大値やグラフ用紙の目盛りをもとに、1目盛りの大きさを考え、棒グラフに表す。

⑥一次元の表をもとに二次元の表をつくり、資料の特徴を読み取る。また、二次元の表のよさをとらえる。

⑦目的に応じて、何種類かのグラフ用紙から適切な用紙を選択してグラフをかく。(本時)

⑧基本的な学習内容を理解しているか確認し、それに習熟する。

⑨自分で調べたいことを決めて、調べたことを表や棒グラフに表す。

⑩単元末確認テストで、各自の習熟度を確認する。

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

棒グラフのよさを発揮するためには、1目盛りの大きさを適切に設定することが重要であることを理解することができる。

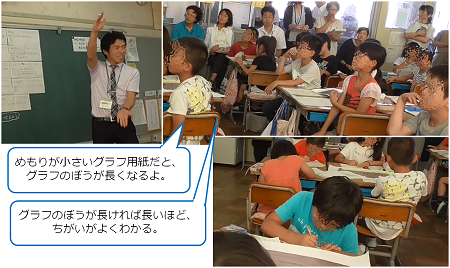

授業場面より

-

①課題を把握し、見通しを持つ

授業冒頭部で、保健委員長からのメッセージビデオを視聴します。「けがをして保健室に来た3年生の中で、休み時間と授業中のけがが多いことが一目でわかる棒グラフをつくってほしい。」という内容のものです。児童は、「ぼくも授業中にけがをしたことがある」など、これまでの経験を想起し、メッセージの内容と経験を結びつけながら問題場面を捉えています。続けて、けがをした時間とけがをした人数がまとめられた表と、1目盛りの大きさが異なる3種類のグラフ用紙が示され、どれを使うと目的に一番合ったグラフになるかを考える、という課題が提示されました。

自分たち(3年生)のデータを扱ったことや、これからつくるグラフが委員会活動に役に立つような場面の設定をしたことで、児童の興味・関心は一気に高まると同時に、日常の場面を数学的な見方で捉えることにつながりました。

さらに、「伝えたいことが一目でわかる棒グラフをかき、委員長に伝えよう」というめあてが共有され、委員長に伝えるときには結果だけでなく、そのグラフ用紙を選んだ理由についても説明できるようにすることが具体的なゴールとして設定されました。 -

②目的に適していると思うグラフ用紙を選び、グラフをかく

用意されたグラフ用紙は、1目盛りがそれぞれ ①2人 ②5人 ③10人の3種類です。教師は、どれのグラフ用紙がいいと思うか尋ねます。ほとんどが①のグラフ用紙を選び、数人が②のグラフ用紙を選びました。③のグラフを選んだ児童はいませんでしたが、教師は「先生は③かもしれないと思う」と児童をゆさぶります。これにより児童は「ちがうよ、だって…」とグラフ用紙を選ぶ根拠について思いを巡らせ始めました。

グラフ用紙を選択した児童は、そのグラフ用紙と人数がまとめられた表を照らし合わせながらグラフをかいていきました。教師の「これまでに勉強した、グラフのかき方を思い出してかこう」という声かけにより、教室内の既習事項に関する掲示物を確認し、習得した技能を活用してグラフをかく姿につながりました。 -

③3種類のグラフを見比べ、目的に合ったグラフはどれか考える

教師は、指名した児童がかいたグラフを書画カメラを使って大型モニターに映しながら順に確認し、「3つを比べたら、休み時間と授業中のけがが多いことが一目でわかるのはどれだろう。班で考えよう。」と投げかけます。

児童は、模造紙や付箋など話合いに必要なものを、分担し協力して準備します。その間に教師は、大型モニターで提示した3種類のグラフをデジタルカメラで撮影し、プリンターを使ってA3版用紙に拡大印刷しました。それを各班に1枚ずつ配り、模造紙の中央に貼るよう促します。

児童はそれを見ながら、気づいたことや考えたことを各自で付箋に書き込んでいきます。付箋を出し合い考えを交流した後、班ごとに意見をまとめます。ある班では、「①がいいと思う人」というAくんの言葉に全員が「はーい」と挙手をし合意を確認しましたが、根拠については話し合われません。そこで教師は、「なんで?こっち(②③)でもよくない?」と児童の思考を揺さぶる質問をします。すると、児童は「だって、だって!」と教師に理由を話そうとし始めました。教師がすかさず「今考えてることをまとめるといいよ。」と返すことで、児童の思考は根拠を問うことに誘われていきました。 -

④全体で検討し、学習のまとめをする

班でまとめた意見を発表し、全体で検討します。9班中8つの班が①(1目盛りが2人)を、1つの班が②(1目盛りが5人)を選びました。②を選んだ班は、その理由を「(5とびで)数えやすいから」と説明しました。①を選んだ班の中にも、「間の数がわかりやすい」「2人ずつだからわかりやすい」などの理由を発表する班もありました。これらは、人数の数えやすさや具体的な数値の読み取りやすさに注目した考えです。しかし、本時の課題である「多さが一目でわかる」とは視点が異なります。そこで教師は、本時のめあてを再度確認するよう促します。これにより、グラフを選ぶ基準となる「違いが一目でわかる」という視点を全員が改めて持つことができました。

その視点でもう一度グラフを見直し、棒の長さが違えば違うほどわかりやすく、それは①のグラフであることが共有されます。そして、班でまとめた意見や児童のつぶやきなどの言葉をつなげ、①を選ぶ理由を「1目盛りの大きさが小さいほど違いがわかりやすい」とまとめました。

最後に振り返りです。班で②を選んだ児童は「今日は数えやすいじゃなくて、違いがわかる(という視点)で選ばないといけない。みんなで話し合って、選ぶ理由が違ったことに気づいた。」と振り返りました。対話により自身の変容が起こったことを自覚している姿と捉えることができます。

報告者:研修協力員 平中