アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:彦根市立金城小学校

どのように面積を求めたか、図や式を根拠にして説明する力を伸ばしたい

振り返って次へつなげる

振り返って次へつなげる 互いの考えを比較する

互いの考えを比較する 知識・技能を活用する

知識・技能を活用する

実践の背景

- 学校教育目標「郷土を愛し世界と未来に目を向け心豊かにたくましく生きる子どもの育成」に向け、目指す子供の姿を「3つの力(気力:やりぬく力、学力:考える力、体力:きたえる力)と3つの心(自立心・共生心・公共心)」と整理し、その実現に全教員で取り組んでいます。

- 今年度は、「批判的思考力の育成」を重点課題とし、それにつながる段階として、低学年では「根拠を基に説明する力」、中学年では「比較、関連づける力」の育成を目指すことと整理し、実践を積んでいます。

- 教員が、他の学年の学ぶ内容や学び方を知ったうえで授業を構想できるようになることが、6年間を通じた資質・能力の育成に必要であると考え、担当学年等を縦割りにした研究グループを組んで、指導案検討会や授業協議会等を行っています。

授業改善のアプローチ

- 子供が行う「陣取りゲーム」で面積が分からない部分をつくるといった、子供にとって必然性のある題材を設定することで、学習に向かう意欲を喚起します。

- 複合図形の求積について、既習知識の長方形や正方形の求積公式を用いて全員が自力解決に向かうことができるように、補助線を引いて図形の見方を変える必要性があることを理解できるような場を設定します。

- 効率よく求積できるようになるために、多様な考えが出るような課題を設定し、「個で考える時間→ペアで学び合う時間→全体で共有する時間」を学習過程に位置付け、児童の考えを比較しながら、共通点や相違点を明らかにしていきます。

題材づくりのポイント

目標

- 長方形や正方形の求積公式を導き出そうとしている。

【算数への関心・意欲・態度】 - 長方形や正方形の求積方法を考えている。

【数学的な考え方】 - 長方形や正方形の面積を、求積公式を用いて求めることができる。

【数量や図形についての技能】 - 面積の単位(cm²、m²、km²、a、ha)と測定の意味について理解することができる。

【数量や図形についての知識・理解】 - 長方形や正方形の求積公式を理解することができる。

【数量や図形についての知識・理解】

展開

全13時間

第1次 広さの表し方 2時間

第2次 長方形と正方形の面積 3時間【本時】

第3次 いろいろな面積の単位 6時間

第4次 学習のまとめ 2時間

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

- 長方形の求積公式を活用し、複合図形の求積方法を図や式、言葉を用いて考え、求積することができる。

授業場面より

-

①課題解決の見通しを持つ

今まで取り組んできた陣取りゲームを今日も楽しもうとした児童でしたが、今回はマスのないL字形の複合図形を含む図だったため困っていました。教師はどうすればよいか問いかけ、やりとりを進める中で、児童は「長方形や正方形だったら求められる」など既習事項を手掛かりにすればマスがない部分の面積を求められそうだとの思いが芽生えてきました。

複合図形の求積は本時が初めてだったため、どのようにすればできるようになるか、解決の手段を全体で確認します。教師が、「どうすれば長方形や正方形の形に見えるかな」と問いかけたところ、ある児童は「線を引く」と発言しました。発言した児童は、全体の前で説明をし、教師は児童の意図を確認していきます。例示により、「補助線を引いて長方形や正方形にすることで複合図形の面積を求めることができる」と解決の見通しをもつことができました。教師は、「今分けてくれたけれど、別の分け方もあるね。色々な方法を考えてみよう」と投げかけ、できるだけ多くの分け方を考えるように促してから、自力解決の時間をとります。 -

②補助線を引いて面積を求める

L字形の複合図形について、まずは自力で解いていきます。補助線を書いたり消したり試行錯誤しながら、自分が計算できるような長方形や正方形をつくっていこうとしていました。ある児童は、補助線を引いてはいましたが、確信をもつまでには至っていないようでした。ある児童は全体を正方形にして余分な正方形を引く方法で考え、「8×8=64」、「4×4=16」、「64-16=48」と計算し、面積を48?と解答できていました。

児童の様子を見て、教師は班でお互いの考えを伝え合うように促します。交流することで、まだ考えがまとまらず解答できていなかった児童も、どのように分けていけばよいか、考えをもつことができました。例えばある児童は、「考えたんだけど、まだよく分からなかった。どんなふうにしたか教えて」とたずねていました。すると、図や図の横にメモしていた式を指さしながら、「大きな正方形が、8かける8で64になって、そこから小さい正方形を引いたらいいので・・・」と立式の意図と順を伝えていました。それを聞き終えた児童は、「う~ん・・・、なるほど!」と発言し、もう一度解き始めていました。 -

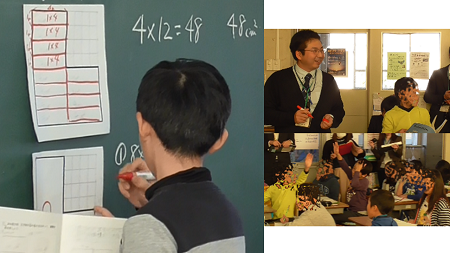

③面積の求め方を比較する

教師は机間指導中に多様な考え方を選び、発表は「補助線は少ない方が、簡単に速く計算できる」ことに気付くことができるような順番に意図的に仕組んで行います。発表前には、「色々な線の引き方があって面白かったよ」と賞賛し、多様な考えを受け入れる雰囲気をつくります。また、発表の途中、教師は、「〇〇君は、~って言ってるけどわかる?」とたずね、他の児童に説明を求めていました。こうすることで、他者の求め方をより理解できていました。ある児童は、面積の概念をつかむ時に学んだ考え方で、細かく1㎝ずつ細かく補助線を引く方法を説明していました。また、ある児童は、補助線を一本引き、長方形と正方形に分ける方法を説明していました。この時、聞いていた児童の中から、「こっちの方が速いとはやい」「すげえ」との声が聞かれました。教師は、「どれが速い?何で速い?」と全体に問いかけます。やりとりを進める中で、児童は、様々な方法を比較しながら、補助線が少ない方が、式も少なくなり、計算しやすくなるということに気付いていきました。

-

④学習をまとめる

複合図形の求積方法に気付くことができるように、教師が問いかけていきます。「みんな色々な考え方をしていたけど、同じことをしているね、何をしている?」「この問題を解くためにどうしたの?」など問いかけながら児童の思考を促します。児童から「(L字形の複合図形を)改造している!」との声があがりました。続けて「いろいろなものに分けたり、切ったりしている」「長方形」「正方形」といった発言が出てきました。そこで、教師は、「なるほど、長方形や正方形に直してしまえばいいんだね!」と児童の発言を生かしながら整理していきます。そうすることで、振り返りの記述では、「長方形や正方形でなくてマスがない形でも、長方形や正方形にすれば、面せきを求められることが分かりました。」といった記述がみられました。複合図形の面積の求め方について、理解することができていました。

最後に、教師はマスゲームの凹になっている箇所を指さしながら、できるかどうか児童にたずねてみます。すると、口々に「簡単じゃん!」「長方形になおしたらできる!」と述べていました。本時の学びにより、難度の高い問題に取り組もうとする意欲が生まれていました。

報告者:研修協力員 山本