アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:我孫子市立我孫子中学校

批判的思考力を働かせながら、様々な立場・意見を取り入れ、自分の考えをより良いものにする力を育成したい

自分と結び付ける

自分と結び付ける 互いの考えを比較する

互いの考えを比較する 知識や技能を概念化する

知識や技能を概念化する

実践の背景

- 実践校は1年生8クラス、2年生9クラス、3年生8クラス、特別支援学級5クラスの大規模校です。

- 学校教育目標「社会の変化に主体的に対応し、夢と希望を持って自ら学び、豊かな心でたくましく生きる人間の育成をめざす」を掲げ、教員による授業改善に取り組んでいます。

- 学習活動自体が目的に陥らないように、我孫子中学校版のアクティブ・ラーニングを「自分の頭で考え、表現すること」と定義し、全職員で共通認識を図っています。

- 学びを「教師と生徒が創り上げるもの」と捉え、例えば学習委員会が中心となり、「各クラスで目指す授業像」を生徒主体で考えるなど目標実現に向け邁進しています。

授業改善のアプローチ

- 学習指導案を書く際は”深い学び”を意識できるように、「本時の授業の『学びを深める』ところ」と題して明記するようにしています。

- 生徒が学んだことを深く認識できるように、「リフレクション」を全教科で継続的に取り入れています。

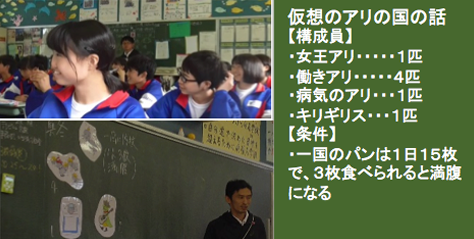

- 生徒の思考が深まるように、あるアリの王国におけるアリと構成員ではないキリギリスを題材とした仮想の場面を設定しました。

単元づくりのポイント

目標

- 政治参加や民主主義の運用などについて、自己の生活と関連付けて、学習活動に積極的に取り組もうとしている。

(社会的事象への関心・意欲・態度) - 民主政治の意義について考えるとともに、現代の政治について課題を見出し、対立と合意、効率と公正などの観点から、多面的・多角的に考察し、その過程や結果を適切に表現している。

(社会的な思考・判断・表現) - 民主政治に関する選挙の課題や世論の形成について、法令や新聞記事などから適切に読み取り、分かりやすくまとめている。

(資料活用の技能) - 民主政治の仕組みと働きについて理解し、その知識を身に付けている。また国民が政治に参加する意義について理解している。

(社会的事象についての知識・理解)

展開

- 1「有権者として政治に参加しよう」

-

政治に参加する意義について考え、多面的・多角的な視点から自らの考えを表明する。

- 「なぜ民主主義は大切なのか」

-

資料を活用しながら、直接・間接民主制について考察することを通して、民主主義の意義について理解する。

- 「多数決は民主的な決め方か」

-

多数決の課題や少数意見の尊重について考えることを通して、多数決の原理を多角的に捉える。(本時)

- 4「なぜ様々な選挙方法があるのか」

-

選挙の原則を理解し、それぞれの選挙制度の利点、欠点を考察する。

- 5「選挙の課題の解決法を考えよう」

-

投票率の低下、一票の格差の課題について、その具体的な解決策を考える。

- 6〜7「どの政党に投票するか考える」

-

マニュフェストから政党の特徴を読み取る

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

多数決の原理とその運用のあり方について多角的に考察し、状況に応じて公正な判断ができる。

授業場面より

-

① 問題意識をもつ

仮想のアリの国の話を基にパンをどのように分配するかについて生徒は考え、多様な意見を多数決で決めようとします。そこで教師は「多数決は民主的な決め方か」という本時の学習課題を生徒に投げかけ、本時の学習がスタートしました。日常生活において、一般的な議決方法として定着している多数決を民主的と考えていた生徒にとって、その思考を揺さぶられる問いでした。「民主的なのではないか」と予想しながら、生徒は個人で多数決の長所と短所を再確認した上で、グループでの話合いが始まりました。

-

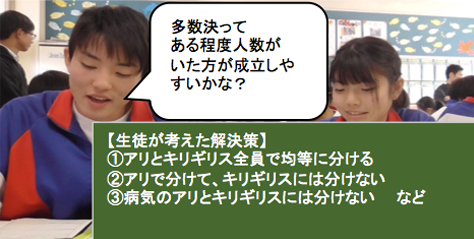

② 多数決を多角的に考える

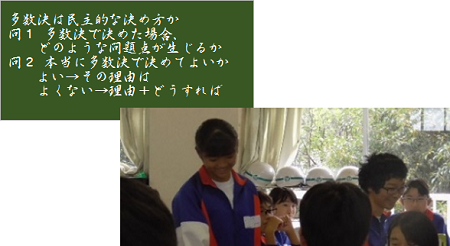

次に生徒は「多数決の問題点」について、まず個人で考え、次にグループで意見交換を行います。多くのグループでは、「たとえ正しい意見でも、少数意見は反映されない」「少数派の不満が残り、争いが起こる」などの意見が出されました。そこには民主的な決定方法と考えていた多数決を、異なる立場を踏まえて考察する生徒の姿が見られました。そして、上記の生徒が考えた解決策を確認した後、「本当に多数決で決めてよいか」という学習内容をさらに深める問いが教師から投げかけられました。

-

③ 事象を別の角度に置き換えて考える

これに対し、生徒は自分の意見をもとに、グループでの対話を通して、その理由や対応策などを考えます。教師は生徒が合意形成を図るために、賛成、反対のそれそれの理由を発表することで、「相手を思いやることで互いに歩み寄る」という方向性を導きます。すると生徒はアリの国の構成員でもない最も弱い立場にいたキリギリスについても、人間に当てはめて「もしキリギリスが税金を払っているならパンを与えないのは差別」「日本国憲法25条を考えるとキリギリスにも生存権がある」といった意見を出し、効率や公正などの見方や考え方に立ち批判的思考力を働かせていくことができました。

-

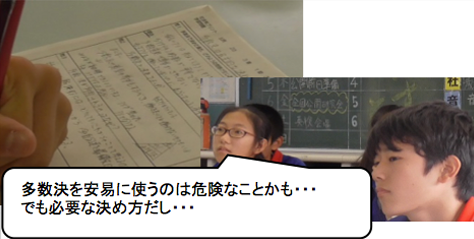

④ 本時を振り返り、日々の生活に活用する

教師はまとめとして「なぜ多数決が社会で使われるのか」と問いかけます。生徒は「多くの人の意見が反映されやすいから」と答えました。さらに、対立から合意に至る過程において、多数決による決定が適切であると判断した上で、実施する場合も「お互いの意見をよく聞き、内容を尊重した上で、決を採ることで民主的な決定方法となる」という意見も出ました。批判的思考力を働かせた生徒の意見は、授業開始時とは異なる多数決の本質的な意義をより深く理解した考えへと変容していました。

報告者:研修協力員 織田