アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:安芸高田市立八千代中学校

教科等:3年理科(平成29年9月)

単元名:化学変化とイオン

事象を科学的な視点で捉え、科学的根拠に基づいて考える力を育成したい

見通しを持つ

見通しを持つ 思考を表現に置き換える

思考を表現に置き換える 知識・技能を活用する

知識・技能を活用する

実践の背景

- 全校生徒約70名の中学校です。

- 学校教育目標「グローバル社会に通じる豊かな人間性と学び続ける力をもった生徒を育成する」の実現を目指し、夢と志をもった生徒が、自分らしさを最大限発揮できるように授業改善に取り組んでいます。

- 集団思考の場とまとめ・振り返りの場を大切にする授業改善を通して、主体的な学びを生み出し、思考力・表現力を高める対話活動の活性化に取り組んでいます。

授業改善のアプローチ

- イオンのモデルを使うことで、抽象的な概念を可視化して捉え、考察できるようにします。

- 互いの意見の共通点や相違点を比べることで、それぞれの考えを広げられるようにします。

- 対話等を踏まえ、自分の考えを整理し直すことで、考えをより妥当なものにしていけるようにします。

単元づくりのポイント

目標

- 水溶液の電気伝導性、原子の成り立ちとイオン、化学変化と電池に関する事物・現象に進んで関わり、それらを科学的に探究しようとするとともに、事象を日常生活との関わりでみようとする。

【自然事象への関心・意欲・態度】 -

水溶液の電気伝導性、原子の成り立ちとイオン、化学変化と電池に関する事物・現象の中に問題を見いだし、目的意識をもって観察、実験などを行い、水溶液の種類と電気伝導性、イオンの存在、イオンのモデルと関連付けて化学変化による電流の取出しなどについて自らの考えを導いたりまとめたりして、表現することができる。

【科学的な思考】 - 水溶液の電気伝導性、電気分解、電池に関する観察、実験の基本操作を習得するとともに、観察、実験の計画的な実施、結果の記録や整理などをすることができる。

【観察・実験の技能】 -

水溶液には電流が流れるものと流れないものがあること、イオンが存在すること、イオンの生成が原子の成り立ちに関係すること、電池は化学エネルギーが電気エネルギーに変換されていることなどについて基本的な概念を理解し、知識を身に付けることができる。

【自然事象についての知識・技能】

展開

水溶液とイオン(全13時間扱い中第11時)

①果物電池はどのような物質の性質によって電気エネルギーを取り出すことができるか仮説を立てる。(1)

②水溶液にすると電流を通す物質について調べ、それらを分類、整理する。(2)

③電解質の水溶液に電流を通したときの変化を調べ、両極で発生した気体の電気的性質を考察する。(3)

④イオンのでき方について理解し、電解質が水に溶ける様子をイオンのモデルを使って説明する。(3)

⑤果物電池をつくり、その仕組みをイオンのモデルと関連付けて考察し、説明する。(3)本時

⑥日常生活で利用されている電池の特徴を調べる。(1)

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

果物電池の仕組みを、イオンのモデルと関連付けて考察し、説明することができる。

授業場面より

-

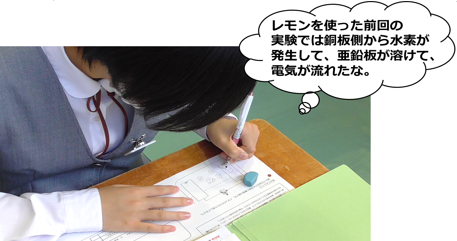

①課題解決の見通しを持つ

本時、生徒は果物電池の仕組みをイオンのモデルを使って考察し、説明していきます。

前時に行った“レモンと亜鉛板、銅板を使った実験”から見いだした「果物電池は、どのような仕組みで電気エネルギーをとり出せるのか」という問いを、教師は全体で共有します。教師は生徒が抱いた問いを顕在化することで、主体的に学べるようにしていきます。

生徒は実験から得た電流が流れたという事実に着目し、既習事項である電気を帯びた粒子であるイオンとの関連を考え始めます。 -

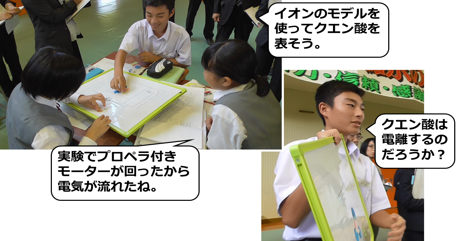

②問いを重ね、グループで考えを広げる

個の考えをグループで説明し合い、考えを広げていきます。

教師は机間指導をしながら、いくつかのグループが「クエン酸は電離するのか?」という疑問を抱いていることをつかみます。この疑問を解決することが生徒の思考を促進することにつながると考え、教師は全体に問い返します。

生徒は「クエン酸は水素イオンが存在するから酸性である」という既習事項と関連付けて考えをまとめていきます。 -

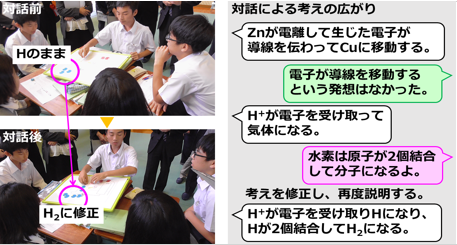

③他のグループと考えを説明し合い、深める

各グループでまとめた考えを、マグネットで作ったイオンのモデルを使って電子の授受を表し、果物電池の仕組みについて、他のグループと説明し合います。抽象的な概念が可視化されることで、互いの考えの共通点や相違点が比べやすくなり、対話を通して、それぞれの考えが深まっていきます。

写真のように、説明を聞いて生じた新たな疑問を解決しながら考えを深めながら、果物電池の仕組みを明らかにしていきます。 -

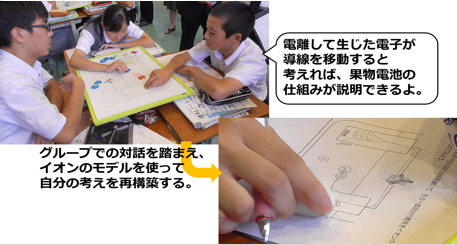

④自分の考えを整理し直す

他のグループと考えを説明し合ったことを踏まえ、図でイオンのモデルを表し、イオン式も使って、再度、個の考えをまとめます。自分の考えを整理し直すことで、考えをより妥当なものにしていくことにつながります。

果物電池の仕組みを明らかにすることを通し、事象を科学的な視点で捉え、科学的根拠に基づいて考える生徒の姿が見られました。

報告者:研修協力員 木野村