アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:千葉県立我孫子東高等学校

教科等:1年芸術科(美術Ⅰ)(平成29年11月)

単元名:彫刻

物の形体をよく観察し、素材の特性を生かしながら、表現する力を育成したい

粘り強く取り組む

粘り強く取り組む 思考を表現に置き換える

思考を表現に置き換える 知識・技能を習得する

知識・技能を習得する

実践の背景

- 実践校は全日制普通科、学年7クラスの学校です。

- 学校教育目標「生徒1人ひとりが自ら考え、課題を設定し問題を解決しようとする探究心を培う」を掲げ、授業改善に取り組んでいます。

- 研究主題を「新たな未来を築くために、自ら力を育み(基礎学力)、自らの能力を引き出し(コミュニケーション能力)、主体的・協働的に学ぶ生徒の育成」とし、生徒の実態を踏まえたわかりやすい授業実践で、学習意欲の向上と基礎学力の定着を図ることを目標としています。

- 校内研修体制を確立し、年2回の公開研究会などを通して、全職員がそれぞれの授業を振り返る機会を設定して、授業改善に取り組んでいます。

授業改善のアプローチ

- 生徒の学びに向かう学習意欲を向上させることを中心に授業改善に取り組んでいます。

- 視覚・触覚など多様な感覚を駆使して、表現力に必要な観察する力を育成しようとしています。

- 「自分を表現する力、相手を理解する力、みんなで継続する力」という合言葉を教員と生徒が共有して、日々の学習に取り組めるようにしています。

単元づくりのポイント

目標

- 表現、鑑賞を通して、創造活動の喜びを味わい、美術の面白さを体感する。

【美術への関心・意欲・態度】 - モチーフを効果的に表現するため、油土の特性を生かし形体、構成などを工夫した創造的な表現の構想を練っている。

【発想や構想の能力】 - 表現を通して、物事をよく観察する力、工夫して表現する力を身に付けている。

【創造的な技能】 - 鑑賞を通して、美術文化についての理解を深め、そのよさを創造的に味わっている。

【鑑賞の能力】

展開

- 1, 2

-

彫刻の意味を理解する。

- 3, 4

-

土偶の作品を鑑賞して、そのよさを味わう。

- 5

-

西洋の彫刻を鑑賞して、その特徴を理解する。

- 6, 7

-

スタイロフォームを素材として、カッターナイフを用いて落花生を彫刻する。

- 8〜10

-

油土を用いて、野菜等の自然物を塑像する。(本時)

- 11〜22

-

石粉粘土、針金、木材を用いて、自分の「手」を塑像する。

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

モチーフの形体をよく観察し、油土の特性を生かして忠実に表現する。

授業場面より

-

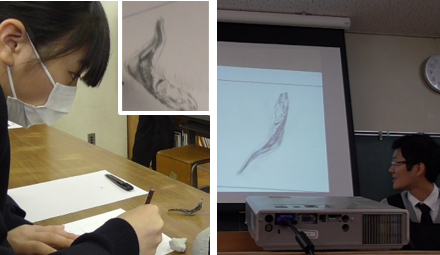

①デッサンで観察力を高める

生徒はデッサンに使用する鉛筆をカッターナイフで削ります。濃淡など多様な表現を可能にするためです。モチーフをよく観察し、写実的に表現することで、科目全体に共通して必要なデッサンの技能の習得を目指します。ある生徒は、モチーフである煮干を縦に置いて、立体的に描こうとしました。陰を表現することで、本当に生きているように描きたいという思いからの発想でした。実物投影機を用い、全体で他者のデッサンを鑑賞することで、生徒は他者の作品の良さを自分と比較しながら、モチーフの形体や質感を忠実に表現するために観察力の重要性を再確認しました。

-

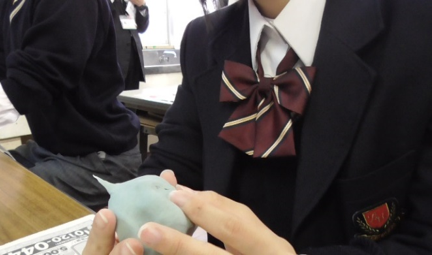

②触覚を頼りに観察しよう

次のモチーフを油土で写実的に表現する場面では、教師はモチーフとともに、目隠しを配付し、視覚による観察ができない状態で、油土の特性である可塑性を生かした作品作りを指示します。視覚に頼らず、凹凸や奥行きなど触覚のみを働かせた観察力を育成するためです。生徒は触覚を頼りに想像力を働かせながら、同じ部分を何度も触ったり、ひっくり返したりしながら、モチーフを造形的な視点で捉えようとしていました。

-

③全体と部分から、立体的なイメージをもつ

教師はイメージをもつことに時間がかかる生徒に、「特徴的な部分を一つ決めて、目印にしよう」と助言します。この生徒はニンニクの上部を目印にしました。すると「逆側はへこんでいる」と上下関係を認識できるようになり、モチーフを立体化してイメージできるようになりました。さらに机間指導を行い、一人一人の生徒に「曲線は忠実に表現できている」「凹凸がどうなっているか気をつけよう」など、生徒が想像力を働かせて思考する余地を残した助言をします。全体と部分を構造的に捉えることにより、個々が思考を広げてほしいという教師の思いが伝わりました。

-

④表現の良さを味わう

作品を見た生徒は驚きの表情を見せながら、「曲線が上手に表現できている」「上下のバランスが本物と似ている」などとお互いの作品を評価します。ある生徒は「制作中にモチーフがニンニクだと分かったことで、ニンニクの形のイメージが自分の思考の邪魔をした。形体や質感に集中して感じ取ったことを表現すればよかった」と振り返りました。そして「写実的に表現する上で、視覚や触覚など多様な観察力が重要であることがわかった」という言葉からは、美術の授業を通して学びを深めた生徒の姿が見られました。

報告者:研修協力員 織田