アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:広島県立可部高等学校

教科等:3年生物科(平成29年11月)

単元名:植物の環境応答

生物のしくみの解明の歴史にならい、科学的に探究する力を育成したい

見通しを持つ

見通しを持つ 思考を表現に置き換える

思考を表現に置き換える 知識や技能を概念化する

知識や技能を概念化する

実践の背景

- 実践校は創立から100年を超える歴史を持つ伝統校であり、全校生徒約720名の全日制普通科の高等学校です。

- 地域社会における可部高等学校の使命として、「時代の変革を生き抜き、地域社会に貢献できる有為な人材を育成する」ことを掲げています。

- 育成を目指す資質・能力を「論理性」、「自律性」、「協働力」と定め、各教科等の教育内容を相互の関係で捉え、教科等横断的な視点で授業改善に取り組んでいます。

授業改善のアプローチ

- 教科間の連携を強めるために、各学期に1回授業参観強化月間を定め、同教科だけではなく、他教科の授業を参観し、優れた実践を教職員間で共有するようにしています。

- 毎時間の導入で、これまでに学習してきたことについて生徒に問いかけることで、前時までと本時の考え方とをつなげ、学びが深まるようにしていきます。

- 生物のしくみの解明は、「なぜ?」を基本に長年の研究者達によって解明されてきましたが、このプロセスである「疑問」→「仮説・実験」→「検証」の積み重ねにより、見えないものを見えるようにする体験により、科学的に探究する力を育成したいと考えています。

単元づくりのポイント

目標

- 生物の環境応答に関する事象について関心や探究心を持ち、主体的に探究しようとするとともに、科学的態度を身に付けている。

【関心・意欲・態度】 - 生物の環境応答に関する事象の中に問題を見いだし、探究する過程を通して事象を科学的に考察し、導き出した考えを的確に表現している。

【思考・判断・表現】 - 生物の環境応答に関する観察、実験等を行い、基本操作を習得するとともに、それらの過程や結果を的確に記録、整理し、自然の事物現象を科学的に探究する技能を身に付けている。

【観察・実験の技能】 - 生物の環境応答に関する概念や原理・法則について理解を深め、知識を身に付けている。

【知識・理解】

展開

植物の環境応答(全8時間中第4時)

①植物の一生における環境要因、環境の変化に対する応答のしくみについて

②種子の休眠と発芽について

③植物の茎の伸長と肥大について

④植物の光・重力に対する屈性について

⑤気孔、光受容体について

⑥花芽形成のしくみについて

⑦果実の形成と成長、成熟について

⑧老化と落葉の調節、ストレスに対する応答について

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

植物の屈性について、既習の動物の行動のしくみを当てはめて考えつつ、生物のしくみの解明の歴史にならい、科学的な探究の方法を身に付ける。

授業場面より

-

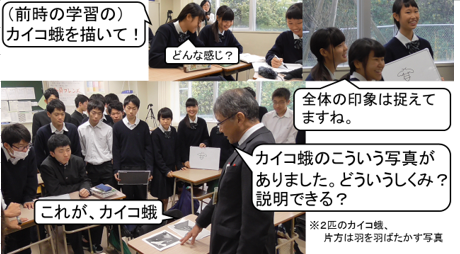

①動物の行動について振り返る

本時は、植物の光屈性のしくみについて、生徒は先哲が実際に行った探究の過程をたどりながら考えていきます。導入の場面では、前単元で学習した「動物の行動」の内容を復習します。これは、既習の動物の行動で学習した思考の流れを、本単元の植物の応答にも活用して考えることで統合的に捉えることを意図した考えからです。

本時は、カイコ蛾に着目し、雌雄2匹のカイコ蛾の写真から、雌が性フェロモンと言われる化学物質を出し、雄を呼び寄せることや、雄も羽ばたきながら雌の方向を感知することなどを復習していきました。 -

②本時の問いについて既習事項を適用して考える

既習の動物の行動について、「刺激」「感知・指令」「行動」の3段階でまとめます。これより、動物の行動は、刺激を感覚器官で捉え、神経系を経由して中枢で指令を出し行動に至ることをまとめ直しました。さらに、本時までに学習した植物の行動(応答)の中で発芽や開花などについても同様にまとめていきます。

このように、動物と植物を対比しながら、植物の特徴を捉えることで、生徒は本時のテーマである「植物の屈曲」についても、同様の思考で考えると分かるのではないかと気付き、思考を巡らせ始めます。 -

③歴史的な実験についてグループで考察する

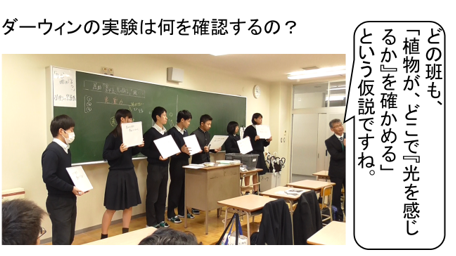

教師は、見えないこと(分からないこと)を明らかにする方法として、ダーウィンやボイセン・イエンセンなどの、先哲の科学者が行った「植物の屈曲の実験」の条件と結果を図で示します。

生徒は、それぞれの実験が、何を明らかにしたかった実験なのかを個人で考えた仮説をもとにグループで話合いながら、その実験の条件と結果から、論理的に仮説を考えていきます。

ダーウィンの実験では、植物の先端部を切ったり、先端部に袋をかぶせたり、下部に袋をかぶせたりする事によって植物の屈曲を調べています。生徒はそれぞれの実験を対比しながら対話することで、全てのグループが「植物は先端で光を感じる」という結論を導きました。このような先哲の思考を繰り返すことにより、植物の屈曲のしくみについて迫っていきます。 -

④植物の光屈性について、理解する

ここまでの先哲の実験を考察した過程で、「植物は化学物質(ホルモン)で光刺激を伝えている。」「その刺激は、先端でキャッチする。」「ホルモンは暗い側を移動する。」「ホルモンの濃度が高いとよく伸長する。」ということを明らかにしていきます。

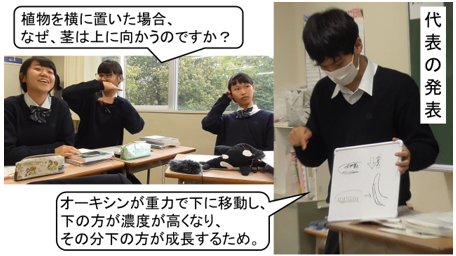

教師は、これらの既習事項について、さらに理解を深めるために、「横倒しにした植物は上に伸びる」という現象を写真とともに提示します。

生徒は、これまでの既習事項をつなげ、この問いをグループで思考します。この問いへの思考を通して、ここまで学習してきた知識の統合化を図ることで、他の現象についても説明できる事に気付き、自発的・創造的な力を養うことにつながりました。

報告者:研修協力員 山田