アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:彦根市立中央中学校

教科等:2年保健体育科(平成29年11月)

単元名:器械運動(マット運動)

「できた!」という手応え感覚を積み重ね、個々の課題解決に向け進んで取り組む態度を育成したい

振り返って次へつなげる

振り返って次へつなげる 思考を表現に置き換える

思考を表現に置き換える 知識・技能を習得する

知識・技能を習得する

実践の背景

- 学校教育目標「心豊かでたくましく生きる生徒の育成」に向け、目指す生徒像を「HEAD:学び考える HEART:相手を思いやる HEALTH:心身を鍛える」と整理し、その実現に向けて全教職員で取り組んでいます。

- 少人数学習、日本語指導などの個に応じたきめ細かな学習指導、補充的な内容を扱う課外の学習指導の実施等により、基礎学力の保障に努めています。

- 生徒が学ぶ手応えを得て、主体的に学びに向かうことを目指し、全教科で振り返りの充実に取り組んでいます。

授業改善のアプローチ

- 「できる」「できない」が明確で、個人差が出やすいからこそ、技ができる楽しさや喜びを味わい、技の習得やその出来映えを高めることに向けて進んで取り組む姿勢を養っていくため、見通しを持ち、スモールステップで進めていけるようなプロセスを大切にしました。

- 生徒自らが技の「コツ」を見つけ、それを理解し、技の実施につなげることができるよう、お手本となる演技とそうでない演技を見比べて違いを考え、練習に取り組む場面を設定しました。

- 予備運動における身体の使い方や感覚が、練習する技にどのようにつながるのかを考えることができるよう、学習のプロセスや場の設定を工夫しました。

- 授業は男女合同で行い、2人の教師が授業を担当します。生徒一人一人にあった支援がしやすくなることで、生徒の手応え感覚が増し、学びに向かう力の育成につながると考えました。

単元づくりのポイント

目標

- お互いにアドバイスをしながら積極的に取り組み、よい演技を認めたり、安全に留意して練習や演技したりすることができる。

【運動への関心・意欲・態度】 - 自己の課題解決を目指して、練習の仕方を工夫できる。

【運動についての思考・判断】 - 倒立前転と自己に適した技を組み合わせて、美しく滑らかに演技することができる。

【運動の技能】 - 器械運動の特性や成り立ち、技の名称や行い方、関連して高まる体力などを理解することができる。

【運動についての知識・理解】

展開

器械運動(マット運動)(全6時間)

①運動の特性や学習のねらい、計画を理解し、学習の見通しを持とう(1)

②予備運動の動きや師範演技から、大きな前転や三点倒立の「コツ」を見つけて練習しよう(1)本時

③3種類の倒立(壁倒立、補助倒立、三点倒立)と倒立前転の練習をし、自分に合った技を選ぼう(1)

④倒立前転を取り入れた連続技の組み合わせを考えよう(1)

⑤考えた組み合わせ技を練習し、アドバイスをし合って完成度を高めよう(1)

⑥発表会を通して、お互いのよさや頑張りを認め合い、技の出来映えの高まりと共にどのような体力が関連して高まったか考えよう(1)

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

- 互いの演技を比べることを通して、技の「コツ」を見つけることができる。

- 基本的な技(大きな前転、三点倒立)を美しく滑らかに実施することができる。

授業場面より

-

①本時の学習の見通しをもち、初めの練習に取り組む

初めに、本時のめあて「友達と協力して、美しい前転と倒立ができる」と本時の学習プロセスが提示されました。「協力して」とは、ここでは、補助をし合うことに加え、お互いに技を見てコメントをし合うことも含むこと、それは、自分自身の身体感覚と実際の動きが一致しているかを確認するためであることも併せて説明がされました。

予備運動では、本単元で取り組む技につながる、「ゆりかご」などの3つの運動を行います。

続いて、前転の練習です。まず通常の前転から行うよう教師からの指示がありました。その後、美しい前転、大きく美しい前転と順に難易度を上げていきます。こうすることで、一つ一つの技について、「次はより滑らかに回転できるようにしよう」等、自らの課題をより明確に自覚することにつながりました。

しかし、大きく美しい前転については、技のイメージが持ちづらく、具体的な課題意識を持つには至りませんでした。 -

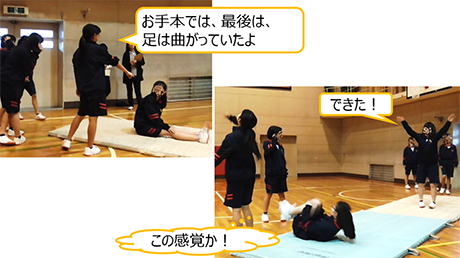

②「コツ」を考えながら大きな前転の練習に取り組む

生徒に困り感・切実感が出てきたタイミングを見計らい、教師は生徒を体育館中央に集めます。そして、大きく美しい前転の、お手本となる演技とそうでない演技を続けて行い、全員でそれを見比べます。「どこが違うか」と投げかけることで、生徒から「足が違う」「途中まで足は伸びていて、最後は膝を曲げて立つ」といったつぶやきが出てきます。さらに、予備運動で行った「ゆりかご」の動きがこの技の動きにつながることも共有され、もう一度練習に取り組みます。

練習を再開した直後は、なかなかうまくいきません。しかし、お手本から見つけたポイントを視点として助言をし合ったり、「ゆりかご」を練習して足の動かし方を確認したりしながら繰り返し練習し、少しずつ完成度を上げていきました。それに伴い、アドバイスが「足がぐるんと回ってくる」「勢いよく振り下ろす」など、それぞれの身体感覚を基にしたものへと変わっていきました。感覚を言語化して表出することは、生徒自身が見つけた「コツ」がより確かなものになることにつながると捉えられます。 -

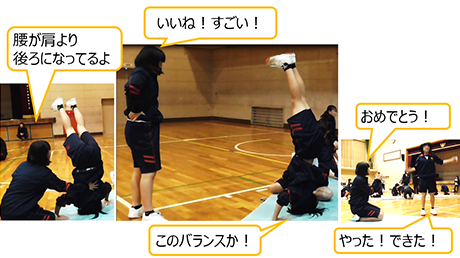

③三点倒立の師範演技を見て、練習に取り組む

「本時の2つめの技である三点倒立に取り組みます。初めに、教師の行う師範演技と安全に関する注意事項を確認します。ここでは、両手と頭の位置、頭のどの部分が接地するか、体重の移動の3点がポイントとして確認されました。

それぞれの練習では、3つのポイントにそってアドバイスを送り合います。また、技ができる子の演技を間近で見て、その「コツ」を考えます。

ある生徒は、姿勢を保てず前転してしまうことの原因の一つとして、腰の位置についてのアドバイスを受けました。その後、腰の位置に気を付けながら何度も繰り返し練習します。技ができたときは、アドバイスを送った友達も一緒に喜び合っている姿がありました。

これまでとは違う身体感覚をつかんだこの生徒は、自分自身の感じた感覚をもとに、友達に熱心にアドバイスを送ったり、補助したりしました。 -

④本時の学びを振り返る

授業のまとめとして、ワークシートに振り返りを記入します。ワークシートには本時のめあても記入しているので、それを意識しながら記述していきます。

大きく美しい前転の実施を振り返り、「ゆりかごの動きで足を大きく動かす感覚が分かった。足をぶんっと動かすと、上体もつられてぐんっと動いてスムーズに立てる。」といったコメントや、三点倒立の実施を振り返り、「体の使い方が分かった。腰が曲がるとだめ。」といったコメントがありました。生徒自身が練習を通して感じたことを言語化することで、その気付きがより確かなものになっています。また、三点倒立が一度でも成功した生徒からは「次は成功の確率を上げたい。」「膝が伸びるともっと美しい三点倒立になると思う。」というコメント、出来なかった生徒からは「次は体の使い方がもっと分かるようになりたい。3点でバランスよく支えるために、どこに重心をもっていくといいかとかが知りたい。」というコメントがありました。個々の課題を自覚し、次の学びに向かう姿であると捉えられます。

報告者:研修協力員 平中