アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:彦根市立中央中学校

教科等:1年国語科(平成29年6月)

単元名:小学校6年生に向けて中央中を紹介する文章を書こう

集めた材料を分類・整理して、文章の構成を考える力を育成したい

見通しを持つ

見通しを持つ 思考を表現に置き換える

思考を表現に置き換える 自分の思いや考えと結び付ける

自分の思いや考えと結び付ける

実践の背景

- 学校教育目標「心豊かでたくましく生きる生徒の育成」に向け、目指す生徒像を「HEAD:学び考える HEART:相手を思いやる HEALTH:心身を鍛える」と整理し、その実現に向けて全教職員で取り組んでいます。

- 少人数学習、日本語指導などの個に応じたきめ細かな学習指導、補充的な内容を扱う課外の学習指導の実施等により、基礎学力の保障に努めています。

- 生徒が学ぶ手応えを得て、主体的に学びに向かうことを目指し、全教科で振り返りの充実に取り組んでいます。

授業改善のアプローチ

- 「実践校の校区内にある小学校の6年生に対して、学校を紹介する」というゴールを共有することで、生徒が見通しと意欲を持って学習に取り組むことを目指しました。

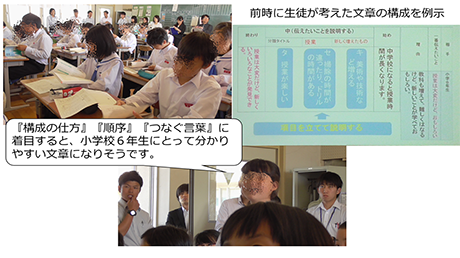

- 「『構成の仕方』『順序』『つなぐ言葉』に着目すると分かりやすい文章になる」という、前時までの既習事項を生かし、対話を通して自分が書いた文章を修正できるようにします。

- 「構成の仕方」「順序」「つなぐ言葉」に関するアドバイスを3色の付箋にそれぞれ書いて伝え合うことで、グループでの対話を通して納得したことを中心に文章が修正できるようにします。

単元づくりのポイント

目標

- 中学校の魅力を小学校6年生に紹介するために、どのような構成で書けば分かりやすいかを考えて、文章を書こうとしている。

【国語への関心・意欲・態度】 - 集めた材料を分類するなどして整理するとともに、小学生に分かりやすく中学校を紹介するための材料を選び、構成を考えることができる。

【書くこと イ】 - 考えた構成を互いに読み合い、材料の用い方や文章の並べ方について意見を述べたり、自分の文章の構成の参考にしたりできる。

【書くこと オ】 - 指示語や接続詞及びこれらと同じような働きを持つ語句を、より相手に伝わりやすい文章にするために、選択して用いて文章を書くことができる。

【言語についての知識・理解・技能】

展開

小学校6年生に向けて中央中を紹介する文章を書こう(全6時間)

①文章の構成に着目し、分かりやすく伝える文章について、理解する。(1)

②文章を書くための材料を、関連を考えて分類し、時間的な推移などで整理する。(1)

③分類・整理した材料の中から伝えたいことを選び、小学校6年生に分かりやすく伝えるための文章の構成を考える。(1)

④グループで分かりやすい文章の構成について検討し、再考する。(1)本時

⑤構成を考えて、文章を書き直す。(1)

⑥書いた文章を互いに交流し、よさを伝え合う。(1)

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

より分かりやすい文章とするために、構成の仕方や順序、つなぐ言葉が適切であるか、交流を通して再考することができる。

授業場面より

-

①分かりやすい文章の構成を確認する

本時は、小学校6年生に”中央中の魅力が伝わる”よう、自分が書いた文章を修正の方向性を考える時間です。授業冒頭部で、前時までの学習を振り返り、「グループでの交流を通し、文章の構成を再考しよう」というねらいが提示、共有されました。

教師は、文章を修正する視点を提示することで、生徒同士の交流がねらいに迫るものになると考えました。そこで、生徒の発言を生かしながら「①構成の仕方 ②文章の順序 ③つなぐ言葉」という既習事項の三点を交流のポイントとすることを確認しました。 -

②文章の改善点を整理する

生徒は、3色の付箋(『構成の仕方』…青、『順序』…赤、『つなぐ言葉』…黄)を用い、互いに付箋にアドバイスを書いて伝え合います。

「学校生活のことを伝えるから、朝から放課後の順に伝えた方がいい(赤色の付箋)」、「休憩時間が短いことと授業時間が長くなることは関連するから、『さらに』で文章をつないだ方がいいと思う(黄色の付箋)」などと互いにアドバイスし合います。

意見の理由もつけてグループで話し合い、互いの考えを交流することで文章の改善点を整理していきます。 -

③改善点を踏まえ、文章の修正の方向を確認する

「前回は項目を並べただけだったけど、時間の順序を考えた方が小学校6年生が学校生活をイメージしやすいと思うな」、「構成を変えるなら、段落をつなぐ言葉も変えたほうがよさそうだ」など、グループで交換したアドバイスを踏まえ、生徒は自分が書いた文章をどのように修正するか考えます。

3色の付箋にアドバイスが書いてあることで、構成、順序、つなぐ言葉の3つがそれぞれ関連していることに気付き、それを生かしながら文章を考え直すことにつながりました。

このとき、教師は、3色の付箋を読んで、さらに考えが浮かんだときは、それも取り入れて文章を修正するよう、生徒一人一人の状況を見取り、生徒に質問をして考えを引き出したりするなど、丁寧に支援をしていきました。 -

④本時の学びを振り返る

「自分が気付いていなかった視点について友達からアドバイスをもらって納得した」、「前回と比べ、構成の仕方や順序、つなぐ言葉を改善したことで、小学校6年生にとって分かりやすい文章になったと思う」などと生徒は振り返りました。

生徒が整理した交流の3つのポイントをもとに、グループで文章の修正についてアドバイスし合ったことで、個の考えが広がり、集めた材料を分類・整理して、段落の役割を考え、”中央中の魅力を小学校6年生に紹介する”のにふさわしい文章の構成を考えることにつながりました。

報告者:研修協力員 平中