アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:岡山県立倉敷青陵高等学校

教科等:3年国語科(古典B漢文)(平成29年10月)

単元名:売湯翁(『帰田録』) 欧陽脩

漢文の読解を通して、自己の生き方や人生を考えたい

自分と結び付ける

自分と結び付ける 先哲の考え方を手掛かりとする

先哲の考え方を手掛かりとする 自分の考えを形成する

自分の考えを形成する

実践の背景

- 実践校は創立から100年を超える歴史を持つ伝統校であり、全校生徒約960名の全日制普通科の高等学校です。

- 目指す生徒像として「新時代を拓く心豊かでたくましい青陵生」を掲げ、「自主」「責任」「挑戦」を旨に心身を磨く、たくましくしなやかな生徒の育成に当たっています。

授業改善のアプローチ

- 日頃から、ペアやグループで話し合う機会を設けており、自分の意見を積極的に発信し、他者の意見を受容的、共感的に聞くことができるクラスの雰囲気ができています。そこで、直前に学習した柳宗元の「蛇捕者説」では、「漢文の読解」をグループでの対話をもとに進めました。本単元では、「主題の考察」をグループの対話により、深めていくことを目指しました。

- 第一次では、予習プリントで本文の理解度を確かめ、授業において教師が適宜必要な発問や解説を加えることで、文章を正確に読むことに重点をおきました。第二次では、作者の意図を幅広く読み取ることができるよう、複数の資料を適宜提示しました。これにより、生徒が作者の論と提示した資料との共通点を見つけながら考察を深めていけないかと考えました。

- 個人での考え、グループでの話合いや全体発表により得た他者からの考えを統合し、個人の思考の流れが分かるような形の「シンクシート」を作成しています。「予習プリント」「シンクシート」への記述内容を通して、生徒の実態を把握しながら、生徒の考えを基本とした授業展開を目指しています。

単元づくりのポイント

目標

- 「技芸の熟達」について書かれた文章を読み比べ、自らのあり方や生き方に引きつけて考察することができる

【関心・意欲・態度】 - 登場人物の言動の真意を理解し、作者の意図を読み取ることができる。

【読む能力】 - 語句の意味や句法に注意して文章を正確に読むことができる。

【知識・理解】

展開

「売湯翁」(『帰田録』) 欧陽脩 (全3時間)

第一次

① 本文の読解

班での話合いを通じて、本文を理解し、学習目標を立てる。

第二次

① 主題の読み取り

班での話合いを通じて、資料を読解し、作者の意図を探る。

② 主題についての考察(本時)

班での話合いを通じて、主題を深く考察し、学習の過程を振り返り、読解の深まりと自己の変容に気づく。

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

- 登場人物の言動の真意を理解し、作者の意図を読み取ることができる。

【読む能力】 - 「技芸の熟達」について書かれた文章を読み比べ、自らのあり方や生き方に引きつけて考察することができる。

【関心・意欲・態度】

授業場面より

-

①本時の見通しを持つ

授業の冒頭、教師が、本時の流れ及び目標をスクリーンに提示し説明します。これにより、生徒は本時について見通しを持って取り組むことができるようになります。

その後、本文を全員で斉読します。斉読することで、改めて漢文に向き合い、どのような意味なのかを理解し、主題に迫ろうとする雰囲気が作られました。

さらに、教師は、前時に個人で考えた問い「欧陽脩は『売油翁』の文章を通して、何を伝えようとしたのか」について、違う表現をしている3名の生徒を意図的に指名し発表を促します。生徒は、「技術が備わったことに満足せず、その先の道を知ることと等しいということ、一番大切なのは人に説明できなくて、他人に伝えることができないものであるということ。」など自分の記述を発表していきました。 -

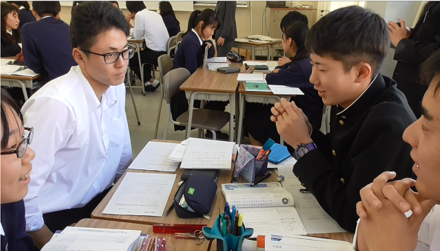

②グループ交流で考えを練り上げる

前時の最後の問いと、宿題となっていた本時の始めの問いを足がかりに、「売油翁」の主題についてグループで考察する場面です。

教師は、主題に迫る論点として「欧陽脩にとって、『売油翁』を書くことに、どのような 意味があったのか」と、自分の生き方に引きつけるための論点として「私達にとって、『売油翁』を読むことに、どのような意味があるのか」を提示します。

これら2つの論点について、グループ内で司会を立て、互いに発表し考え始めました。内容について比較し、共通点や相違点をもとに考えたり、本文や配布された参考資料を再度読み直したりしながら、検討し考えを約10分で練り上げていきます。共通点や相違点を考える時には、「〇さんの発表に似ているね。」等先ほどの3名の発表を手がかりに考えたりする場面も見られました。 -

③グループ発表と論点の再確認

全体交流の場面です。ここで発表するか、もう少しじっくり考えてから発表するかは各グループに任されています。「まだ十分にまとまっていないので、いったん待ち、後にしよう」などの会話が各グループで短時間になされた後、希望した半数のグループの発表がありました。

あるグループからは、「自分のなりわいと、そのなりわいにおける技術に対し努力を継続することが大切」という意見が出ました。この発表に対し、教師は、「なりわいってどういうこと?どう書くの?」と尋ね、生徒は「いきるとわざ」と答えました。さらに教師は「いい所に気付いたね。生業。」と発表をもとに、今後のグループでの話合いの論点の方向を再確認していきます。

さらに、教師は欧陽脩(作者)の生い立ちや考え方などを紹介し、主題に迫る手がかりを伝えます。これらの情報を得た生徒は、さらに思考を広げたいと意欲を持ち、さらに話合いが続いていきます。 -

④再度グループで練り上げ発表する

途中のグループ発表や、論点の再確認が思考の刺激となり、後半のグループの話合いは一気に深まります。

教師は、主題に迫ってきたグループに、さらに、自分の生き方に引きつけるための論点「私達にとって、『売油翁』を読むことに、どのような意味があるのか」についても合わせて考えるように伝えます。

協議後のグループからは、「生業は人生のようなもの。はじめは目で見ることで技を覚えるが、更に努力を続けたら心でも技を感じられるようにる。そのような状態になることで、生業を自分のものにできるようになる」などの発表がなされていました。少しずつ、過去に書かれた漢文から読み取った主題を、現在の自分に引きつけ、考察していくことができました。 -

⑤振り返り

全グループの発表後、教師はさらに考えを広げるために資料を配布します。資料は、過去学習した「西洋思想」に対する「東洋思想」の考えが記述された文学作品で、大学入試でも活用されたものです。これらの資料や単元の途中に配布した資料を通して、さらに「自己の生き方」までを考えるように伝えます。

ここまで、じっくりと真剣に考えた生徒は、この単元で記入してきた「シンクシート」の記述を読み返しながら、自己の考えが明らかに深まっている姿を改めて実感し、今後の「生き方」まで考えていることに手応えを感じている記述が多くありました。

報告者:研修協力員 山田