アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:徳島県立脇町高等学校

教科等:1年総合的な学習の時間(平成29年9月)

単元名:遺伝子組み換え作物の是非

問題解決能力や論理的思考を含む総合的な能力を育てたい

興味や関心を高める

興味や関心を高める 共に考えを創り上げる

共に考えを創り上げる 思考して問い続ける

思考して問い続ける

実践の背景

- 実践校は、スーパーサイエンスハイスクール指定校で、大学等から離れ、中山間地にある高校における全校生徒を対象とした科学教育を目標としています。

- 「科学的思考力」を問題解決能力や論理的思考力を含む総合的な能力と捉え、「社会の様々な問題について、様々な情報と知識を組み合わせることで科学的に分析し、論理的に物事の本質を見極めることで解決方法を見いだし、さらには自分の考えを的確にわかりやすく表現する能力や態度」としており、SSHコースの課題研究の他、全校生徒を対象に人口減少をテーマとした探究活動や全教科科目による協働的問題解決学習、教材開発を実践しています。

授業改善のアプローチ

- 「協働的問題解決学習」の質を向上させるためのポイントを踏まえ、授業をデザインする

次の①~④のポイントを全教職員が意識して授業を実践しています。

①授業の目標を明確化する

②①を達成するための学習活動を意識し、「逆向き設計」で授業を改善する

③あくまで個人が「わかる」「できる」ための活動だと意識させる

④個人で「振り返り」をさせるとともに、「振り返り」によって授業を検証する - 科学的思考力を検証する

身につける基礎的能力・態度を「情報収集力」「情報分析力」「協働力」 「創造的思考力」「書く・まとめる力」「プレゼンテーション力」の項目に分けた全教科共通の評価表を作成し、学期ごとに生徒及び教員が自己評価することにより、能力の伸張や授業の実施状況について検証しています。 - 教科間で協働する

全教科で共通の評価表から重点目標を定めて授業を実施することにより、全ての教科の活動を組み合わせて基礎的能力・態度の育成を図ります。

単元づくりのポイント

目標

- 遺伝子組み換え作物について理解を深めるとともに、科学に関連はあるが科学だけでは問題解決にいたらない様々な問題について、立場や意見が異なる人の意見も踏まえながら考える態度を身につける。

展開

1遺伝子組み換え作物(ストレス耐性について、遺伝子組み換え作物のメリット、デメリット等)について インターネット等で調べまとめる。遺伝子組み換え作物についてのアンケートを実施する。

2「生物基礎」の授業において、遺伝子組み換えとはどのような技術か、何ができるのかを考える。

3遺伝子組み換え作物の是非に関するディスカッションにより、他者の意見を踏まえながら考える態度を身 につける【本時】

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

次の「科学的思考力」を意識する

・情報分析力:バタフライチャートを使って推進派・反対派の意見を整理する

・協働力:グループワークを通して、様々な立場の人の意見を踏まえて自分の意見を考える

グループの中で役割を決める

・創造的思考力:どのような立場の人がどのような意見を主張しているのかを予想しながら理解を深める

授業場面より

-

①遺伝子組み換え作物の是非はなぜ問われるのか

本時は、遺伝子組み換え作物の是非について討論する時間です。生徒は、様々な人の意見を踏まえ、組み込みながら自分の意見を考えること、グループの中で自分の役割を自覚し、協働的に貢献すること、を大事にして進めていきます。

教師は学習前に実施した遺伝子組み換え作物の是非に対するアンケート結果を提示しました。

生徒は一般の人々に比べ、自分たちが遺伝子組み換え作物に対して意識が低く、許容的であることに着目し、この問題は自分ごととして考えるべき問題であることを確かめました。 -

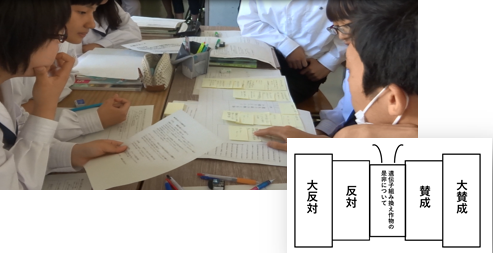

②メリット・デメリットを考える

次に、遺伝子組み換え作物の是非についての立場を明らかにします。生徒はこれまでの調べ学習や「生物基礎」で学んだ知識を根拠として推進派か反対派かといった立場を明らかにしていきました。

教師は、根拠が明確なものになるように食糧危機問題の解決や科学の発展に繋がること、環境や生態系の破壊、安全性の問題などが示された「おたすけカード」を配布しました。

生徒は、自分の立場以外の意見を踏まえながら、視点を広げ、考えを構築していきます。 -

③科学的に実証されても、何だか怖いな

いよいよグループで討論する場面です。

推進派の生徒は「各地で必要な作物を作ることができる技術は必要だよ!」、反対派の生徒は「でも、安全性が心配。お菓子の原材料にわざわざ表記されているってことは気にする人が多いってことでしょう?」など互いの考えをつなげながら、遺伝子組み換え作物の是非について議論を深めました。バタフライチャートを使ったことで、推進派・反対派の両面の意見をシート上で見て、その根拠に対して質問したり答えたりする姿が見られました。さらに、「安全性が厳しい検査で実証されている」という意見に「でも、やっぱり怖いよね」というつぶやきがあり、科学だけでは解決できない問題を実感する姿が見えました。 -

④話し合いで一番重要だと思うことは・・・

発表者はそれぞれのグループで議論された内容について整理し、推進派、反対派の意見を踏まえ、なぜその意見を支持したか伝えます。グローバルな視点から高齢者に寄り添った生活に根差した視点まで多様な根拠が発表され、生徒は頷いたり、感心したりしながら聞くことができました。

最後に本時の話合いの中で「自分が一番重要だと思うこと」を「一つの意見だけにとらわれず、見方を変えて相手の意見を受け入れること。」「他人の意見も聞き、自分の意見を見直す。思わぬ落とし穴があったりするから。」と振り返りました。他者の意見から、自分では思いつかない様々な立場から生まれる考えがあることを知り、さらに、多様な意見を踏まえて自分の意見を考えることの必要性を実感していました。

報告者:研修協力員 木下