アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:大田区立矢口小学校

教科等:3年特別活動(平成29年10月)

議題名:お世話になっている方たちに感謝の気持ちを伝えよう

多様な他者とよりよい人間関係を形成し、協働して日常生活の向上を図ろうとする態度を育みたい

振り返って次へつなげる

振り返って次へつなげる 共に考えを創り上げる

共に考えを創り上げる 自分の考えを形成する

自分の考えを形成する

実践の背景

- 実践校は、全員で研究授業をつくる校内体制を整え、校内研修を行うことを通して、指導力の向上を図っていくことを重点に掲げ、日々授業改善を図っている学校です。

- 「課題を発見していく力」、「見通しを持って、自ら考えていくことができる力」、「学んだことを振り返ることができる力」の育成を目指しています。

- 週に一回、20分程度で行うミニ研修会を年間の研修計画に位置付け、子供たちの力を育むために必要な研修を行っています。

授業改善のアプローチ

- 学校生活に視野を広げた課題の設定

自分たちの学校生活をよりよくしていくために、学級から学校に視野を広げ、いつもお世話になっている方々に感謝の気持ちを表すことで、自分たちの学校生活がより充実したものになるのでないかと考えました。理科の学習で自分たちの学びを支えてくれた主事さんに焦点を当て、勤労感謝の日と関連付けながら、感謝を伝えていくことにしました。 - 学習過程の工夫

学習過程を①計画→②話合い→③実践・振り返りという流れにしました。決めたことについて粘り強く取り組み実践し、一連の活動を振り返って成果や課題を確認し、自信を深めたり、さらなる課題の解決に取り組もうとする意欲を高めたりできるようにしました。一単位時間でも多様な考えを共有して、集団として考えを再構築していくために、「出し合う→比べ合う→まとめる」という活動を行い、集団の中で合意形成を図っていくことができるようにしました。 - 司会グループを学級全員が経験

年間を通して、全員が司会グループを経験できるようにします。一人一人が司会役を経験することで、自分たちで意見をまとめる力、多様な考えを受け止め解決方法を考えていく力を養えるようにしました。

ポイント

目標

- みんなで楽しい学級・学校生活をつくることの大切さや、集団としての意見をまとめる話合い活動の計画的な進め方などについて理解する。

- 楽しい学級・学校生活をつくるために話し合い、自己の役割や集団としてのよりよい方法などについて考え、判断し、協力し合って実践する。

- 学級・学校の生活上の問題に関心をもち、他の児童と協力して意欲的に集団生活に取り組も。

指導計画

- 計画

-

- 学級会の計画を立てる。

-

- 議題の提案・決定をし、話合いで決めたいことのゴールイメージを共有する。

- 主事さんの仕事内容を確かめる。

- 話合い

-

- お世話になっている方たちに3年2組らしい方法で感謝の気持ちを伝えられるよう話し合う。

-

- 学級会で議題について話し合い、会を盛り上げる工夫について集団として意見をまとめる。

- 実践

-

- 感謝を伝える会の準備を行い、開催する。

-

- 会の開催に向けて、学級会で決まったことの準備に取り組む。

- 感謝を伝える会を実施する。

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

お世話になっている主事さんに感謝を伝えるための会を開くために、どのような工夫が考えられるかを話し合い、意見をまとめる。

授業場面より

-

①みんなで協力して感謝の気持ちを伝えたい

いつもお世話になっている主事さんたちに感謝の気持ちを伝えるための会を企画した児童。本時は会を盛り上げるための工夫を考えていく場面です。①教師は学級会の進め方や話合いの流れを掲示したり話し合う内容や提案の理由等を黒板に提示したりし、活動の見通しが持てるようにしました。このような支えにより、②児童は、司会グループを中心にめあてを共有しました。③また、「いつもお世話になっている主事さんたちにみんなで協力して感謝の気持ちを伝えたいからです」と議題の提案理由を全体で確認することで、全員が目的意識を持ちながら、話し合っていくことができました。

-

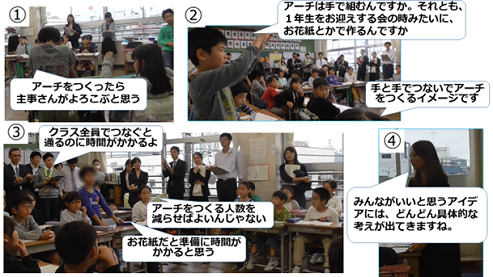

②アーチをつくっておむかえしたら主事さんたち、喜ぶと思う

感謝の気持ちを伝えるアイデアを出し合う場面です。教師は、話合いの場面を「考えを出し合う」、「出た意見を比べ合う」2つに場面に分けました。話合いを焦点化していくためです。児童は次々に考えを出します。①児童は「集合写真を一緒に撮る」「教室を飾り付けする」等のアイデアを出していきます。ある児童の「アーチををつくったらどうだろう」という考えに対して、②「アーチは手と手を組んでつくるの?それともお花紙で?」や③「クラス全員でアーチをつくると通るのに時間がかかるよ」等質問や疑問点を出し合いました。④教師はその意見を聞き、よいアイデアに対して、具体的な内容まで話し合う姿を価値付ける言葉を掛けました。これにより、児童は、盛り上げるためのアイデアを積極的に出し合い、さらに活発な議論を行うことができました。

-

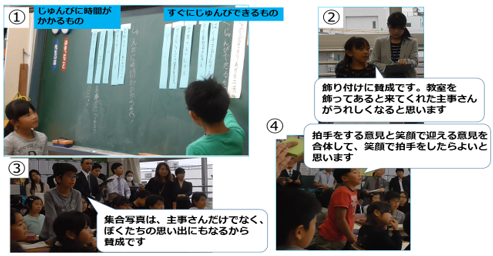

③集合写真は主事さんだけでなく、ぼくたちにとっても思い出に残るよ

出された考えを比べて、工夫を決めていく場面です。①司会グループは、出された様々な考えを「すぐに準備できるもの」、「準備に時間がかかるもの」に分類し、先程の話合いを整理します。そして、この視点も踏まえ会を盛り上げる工夫を決めていきました。②「私は飾り付けに賛成です。教室を飾ってあると、主事さんはうれしい気持ちになると思います」③「集合写真は、主事さんだけでなく、ぼくたちの思い出にもなるから賛成です」④「拍手をすると笑顔で迎えるを合体して、笑顔で拍手はどうだろう」等出された意見を比べて、実現可能な工夫を考えていきました。教師は「理由も言えるから、考えの根拠がはっきり分かるね」「合体して考えたんだね。そうすると実現できそうだね」と児童の発言に言葉を掛けながら、話合いの支えをしていきました。このようにして、意見を比べたり、合わせたりしながら実現可能な内容を考えていき、クラス全体で合意形成を図っていきました。

-

④主事さんにあいさつするようにしたい

話合いを振り返る場面です。①司会グループが決まったことをまとめ、全体で取り組む内容を確認しました。②話合いが終わると教師は、「今日の話合いでよかったこと」「これからがんばりたいこと」を視点に振り返りの時間を確保し、話合いの成果を考えていけるようにしました。③「司会として、みんなの意見を取り上げて、工夫まで決めることができました。早く主事さんに会ってよろこんでもらいたいです。それと、主事さんに会でよろこんでもらうだけでなく、ぼくは、主事さんとすれちがったら、あいさつをしたいと思います」と期待感に胸を膨らませるだけではなく、学校生活で自分が何をしていきたいかまで考えることができました。④教師は最後に「全体の話し合う様子」「司会グループ」について価値付ける言葉を掛けました。このことが児童の自己有用感を高め、発表会を成功させたいという気持ちに繋がっていきました。

報告者:研修協力員 佐藤