アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:廿日市市立大野中学校

教科等:1年家庭科(平成29年9月)

題材名:私たちの食生活

食習慣の問題点について他の生活事象と関連付けて考えることを通して、解決策を構想する力を育成したい

自分と結び付ける

自分と結び付ける 協働して課題解決する

協働して課題解決する 知識・技能を活用する

知識・技能を活用する

実践の背景

- 各学年3学級の中学校で、小中一貫教育推進校です。

- 学校として育成を目指す資質・能力を「説明力」「自己有用感」と設定し、対話的な学びを通して、互いの考えや意見などを交流し、学びを広げ深めていく授業づくりに、全教科で取り組んでいます。

- 習得した知識及び技能を活用したり、思考力・判断力・表現力等や学びに向かう力・人間性等を発揮したりすることで、資質・能力の育成につながるような単元や題材をデザインするようにしています。

授業改善のアプローチ

- 「望ましい食事のとり方を栄養アドバイザーとしてアドバイスする」という状況を設定することで、中学生に必要な栄養(食事摂取基準)についての課題と解決策を見いだせるようにします。

- 課題が生じている原因や具体的な改善策に関する個の考えを、4人グループで話し合うことで、視点を広げ、よりよい改善策を見いだせるようにします。

- 生徒の実態と認識とのずれを写真やグラフを用いて視覚的に示すことで、自分の食生活への関心を高め、心身の健康によい食習慣について考えられるようにします。

題材づくりのポイント

目標

- 中学生の食生活に関心を持ち、考えようとしている。

【生活や技術への関心・意欲・態度】 - 健康によい食習慣について考え、不足している食品群を補うような献立を工夫することができる。

【生活を工夫し創造する能力】 - 中学生の1日分の献立を立てることができる。

【生活の技能】 - 食事の役割について理解することができる。

- 栄養素の種類と働き、中学生の時期に必要な栄養量の特徴を理解することができる。

- 身近な食品を6つの食品群に分類し、食品群別摂取量の目安と1日に必要な食品の種類と概要について理解することができる。

【生活や技術についての知識・理解】

展開

私たちの食生活(全12時間扱い中第7時)

- ①食事の役割や食生活と健康の関りについて考える。(1時間)

- ②五大栄養素の働きや体内での水の働きなどを理解する。(2時間)

- ③中学生に必要な栄養素について、食事摂取基準などを踏まえて考える。(2時間)

- ④食品成分表を使って、食品に含まれる栄養素を調べ、健康によい食習慣を身に付けるため、改善方法を考える。(2時間)(本時)

- ⑤6つの食品群について理解し、中学生に必要な栄養量を満たす1日分に必要な食品の種類や概要を考える。(2時間)

- ⑥中学生に必要な栄養量を満たす1日分の献立を立てる。(3時間)

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

食品成分表を使い、身近な食品の栄養的な特徴を調べ、健康によい食習慣を身に付けるため、改善方法について考える。

授業場面より

-

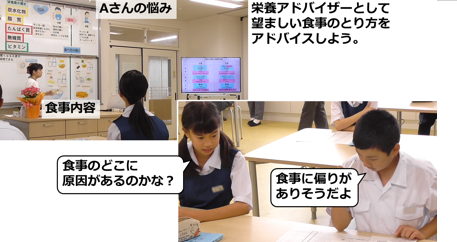

①本時の問いをつかむ

「貧血の症状が生じている中学生のAさんに、望ましい食事のとり方を栄養アドバイザーとしてアドバイスしよう」と教師は生徒に問いかけます。

ある中学生の1日分の食事内容についての課題と解決策を考えることを通して、自分の食生活への関心を高め、心身の健康によい食習慣について考えられるようにするためです。

生徒は、Aさんの1日分の食事内容から原因を捉えようとします。 -

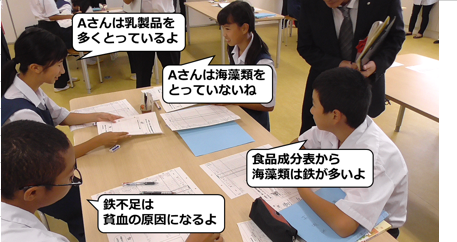

②望ましい食事のとり方を考える

教師は、食事内容に少し偏りがあるAさんと理想的な食事をとっているBさんという対照的な2つの具体的な事例を示します。2つの事例を比べて考えることで、原因がより捉えやすくなります。

生徒は、”Aさんの貧血が鉄不足から生じている”という原因を捉え、既習事項を活用して解決策を考え始めていきます。 -

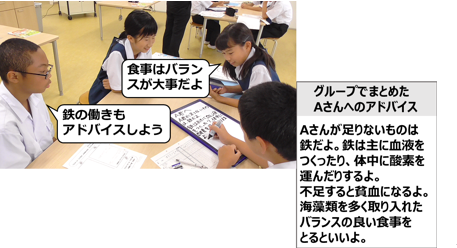

③具体的なアドバイスをまとめる

「ひじきは海藻類の中でも鉄を多く含むよ」、「でも、ひじきばかりを食べられないね」、「食事はバランスも大事だから、ひじきと何を組み合わせたらいいかな」と対話を通して考えを広げ、具体的なアドバイスをホワイトボードにまとめていきます。

個の考えをグループで共有する際にホワイトボードを用いることで、互いの考えを可視化しながら整理し、対話を通して課題の解決に向かっていきます。 -

④自分とつなげて振り返る

教師は写真やグラフを用いて、生徒の実態と認識とのずれを視覚的に示し、気付きを促すことで、自分の食生活への関心を高めていきます。

生徒は、「自分の食事のとり方を考え直すきっかけとなった」などと振り返り、心身の健康によい食習慣について考え、日常生活において実践することの大切さに気付き始めている生徒の姿が見られました。

報告者:研修協力員 木野村