アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:由利本荘市立西目小学校

教科等:4年国語科(平成29年10月)

単元名:見る人に伝える 読む人に伝える

「対比」に焦点を当てて情報を読む力と発信する力を育成したい

振り返って次へつなげる

振り返って次へつなげる 互いの考えを比較する

互いの考えを比較する 思考して問い続ける

思考して問い続ける

実践の背景

- 実践校は、学校教育目標を「ふるさとに学び、自分の生き方を真剣に考える子どもの育成」としてふるさと西目に学び、西目らしさの薫る体験的な学習活動や問題解決的な学習活動を重視し、研究主題は「学びの自立を目指して」としています。また、コミュニティ・スクールとして、地域とともに学校づくりを進めています。

- 開発実践フィールド校として、全職員でアクティブ・ラーニングの視点からの授業改善に取り組む過程を、県教育委員会・市教育委員会・県総合教育センターと連携し、推進地域に公開をしながら進めています。

- 子供自身が課題を発見し、解決し、発信していく単元構想の中で、どのように事象とかかわり、他者とかかわり、最終的に子供自身が自己の高まりとして手応えを得るのか、継続した見取りと教師の出番の在り方を問いながら、子供の学び続ける意欲が醸成されることを「学びの自立」と捉え研究を推進しています。

授業改善のアプローチ

情報の受け手と情報の送り手となることを通して、「伝えること」を大きなテーマとした大単元を構成しました。「対比」に焦点を当てた論理的な思考力と、考えが伝わる表現力を育成するために、主に4つの言語活動(①写真のタイトルやキャプションを考える②アップとルーズの技法を対比した説明の工夫を捉える③身の回りのアップとルーズの情報の効果を捉える④自分の情報発信に対比を用いた説明やアップとルーズの技法を取り入れる)を取り入れた授業を展開していきます。

また、対比して説明することのよさを実感できるように、アップとルーズの対比の視点の他にも教材文「くらしの中の和と洋」を読み、対比して述べる効果について話し合ったり、実際に和と洋の物を比べた説明文を書いたりします。学んだことを活用しながら、読み取ったり、書き表したりすることで、「対比」に焦点を当てて情報を読む力と発信する力を育成したいと考え、大単元を構築しました。

単元づくりのポイント

目標

- 目的に応じた説明の仕方や映像や画像の使い方について関心をもつ。

【国語への関心・意欲・態度】 - 説明文の段落の役割や対比する述べ方の効果を考えたり、メディアの映像や画像の使い方の工夫を文章と照らし合わせてとらえたりすることができる。

【読むこと イエ】 - 指示語や接続語が文や段落の関係を示す手がかりになることを理解することができる。

【伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項イ(ク)】

展開

- 1次 この写真のタイトルは?(2時間)

-

- 1, 2

-

- 写真を見て、何を伝えようとしているのか考え、伝える工夫について学習する見通しを持つ。

- 写真を見て着目したことに合うタイトルやキャプションを考える。

- 2次 アップとルーズで何が伝わる?何を伝えている?(6時間)

-

- 3〜5

-

- 教材文を読み、写真と文章の対応関係や段落毎の内容、全体の構成を大まかに捉えて読む。

- 6, 7

-

- 新聞写真やニュース映像の工夫と効果を文章と対応させて、考える。【本時7/12】

- 8

-

- 身の回りのもののアップとルーズが使われている例を見つけ、説明する上でのよさを考え、交流する。

- 3次 対比して説明しよう(4時間)

-

- 9〜12

- 教材文「くらしの中の和と洋」を読み、対比している述べ方により、どのような効果があるか話し合う。

- くらしの中の身近な和と洋の物を選び、対比して説明する文章を書き、交流する。

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

ニュース映像の工夫の効果をアップとルーズを対比して考えることができる。

授業場面より

-

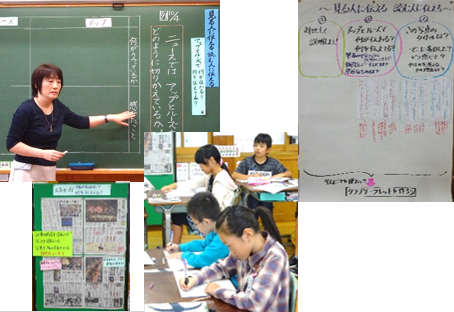

①前時までの学習と比較して考察する

前時までに学んできた新聞記事の学習を想起し、本時の学習に活用することができるように、学びの足跡を国語コーナーに掲示しておきます。また、新聞記事と比較し、ニュース映像においては何がどのように映されているのか、アップとルーズの視点で整理するために、子どもたちの意見から表を作っていきます。このような教師の手立てが、ニュース映像のアップとルーズには、どんな効果があるのか問いながら考察していく児童の姿につながりました。

-

②情報を整理した表を用いてグループで話し合う

ニュース映像を見て、アップとルーズの使われ方について話し合う場面です。教師は、各々が情報を整理した表を用いてグループで話合いの場を設け、互いの考えを確かめ合ったり、納得したことについては補足し合ったりするよう促していきます。また、なぜニュースではその映像を用いたのか、ニュースの送り手と受け手の両方の立場から検討できるように考察する視点を提示します。このような教師の手立てが、ニュース映像におけるアップとルーズの使われ方について互いの意見を交流しながら、送り手と受け手の立場も踏まえて考察を重ねる児童の姿につながりました。

-

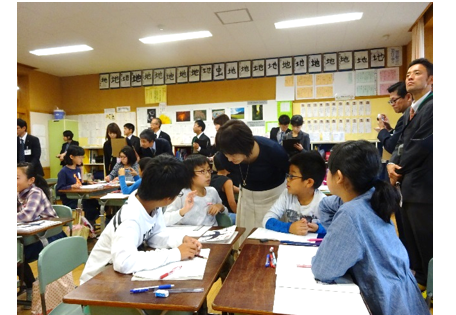

③ニュース映像と新聞記事を比較して話し合う

同じニュースを扱った新聞記事に使われた写真を予想し、話し合う場面です。教師は、新聞においてなぜその写真が使われたのか、教材文に立ち返りながら、根拠を明確に言うことができるように話合いをファシリテートしていきます。教師の教材の分析や構成、単元の配列、話合いのファシリテートなどの緻密な手立てが、ニュース映像と同じ内容を扱った新聞記事の写真を教材文で学んだことを活用して、根拠を明確にして話し合う児童の姿につながりました。

-

④学びを振り返る

学びを振り返る場面です。児童の記述には、「ニュースの映像や新聞写真のアップとルーズは、受け手が知りたいことは何か、送り手が伝えたいことは何かを考えて、目的に合わせて使い分けられているのだと分かりました。」や「今日学んだアップとルーズの効果を考えて、ニュースや新聞の送り手の伝えたいことを考えてみたいです。」というものがありました。これらの記述から、児童が、送り手と受け手の立場を考えながら、アップとルーズの視点でニュース映像を見たり、新聞を読んだりする大切さについて自覚してきていることが分かりました。

報告者:研修協力員 稲岡