アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:岐阜大学教育学部附属中学校

教科等:3年社会科(平成28年6月)

単元名:個人の尊重と日本国憲法 ー公共の福祉ー

批判的思考を発揮し、ともに生きる社会を創造する力を育成したい

見通しを持つ

見通しを持つ 協働して課題解決する

協働して課題解決する 知識や技能を概念化する

知識や技能を概念化する

実践の背景

- 当校は、創設以来「人間教育」を教育理念とし、理想の全人格教育を目指して、学力選抜を実施せずに生徒を募集し、多様な子どもの関わりの中で育てています。

- 学校教育目標を「独歩・信愛・協働」とし、「夢や願いの実現を目指してひたむきに全力を尽くす、仲間への思いやり・心づかいを行動で示す、仲間と共に高まろうとする」を、願う生徒の姿として描いています。

- 学校教育目標等を踏まえ、研究主題を「新しい時代を生き抜く生徒」とし、汎用的な能力を育成するために指導・評価・改善が一体となったカリキュラムを設計しています。

授業改善のアプローチ

- 単元を通して習得した知識を生かして、単元の終末(本時)で扱う社会的事象を、多面的・多角的に捉えることのできる単元の構成

- 構築した自分の論を、仲間との議論を通して多様な考えに触れることによって、再構築する学習過程

- 問題解決に手応えを感じる事象の提示と、学習課題の設定

- 自己の学びの変容を捉え、学びの良さを実感し、次の学びに向かう振り返り

単元づくりのポイント

目標

- 人間の尊重についての考え方と法に対する関心を高め、それらを意欲的に追究し、民主的な社会生活について考えようとしている。

【社会的事象の関心・意欲・態度】 -

我が国の政治が日本国憲法に基づいて行われていることの意義について、民主的な社会生活にかかわる様々な事象から課題を見いだし、対立と合意、効率と公正などの視点から多面的・多角的に考察し、その過程や結果を適切に表現している。

【社会的な思考・判断・表現】 - 人間の尊重についての考え方と法に関する様々な資料を収集し、有用な情報を適切に選択して、読み取ったり図表にまとめたりしている。

【資料活用の技能】 -

人間の尊重の考え方、法の意義と法に基づく政治の大切さ、日本国憲法が基本的人権の尊重、国民主権及び平和主義を基本的原則としていること、天皇の地位と天皇の国事に関する行為について理解し、その知識を身に付けている。

【社会的事象についての知識・理解】

展開(全8時間)

- 第1時

-

基本的人権は社会においてどのような役割を果たしているのだろうか。(基本的人権と個人の尊重)

- 第2時

-

差別の解消に向けて、どのような取り組みがされているのだろうか。(平等権)

- 第3時

-

足利事件において、なぜ菅谷さんは有罪となってしまったのか。(自由権)

- 第4時

-

桶川事件における行政の対応は正しかったのだろうか。(社会権)

- 第5時

-

隣人訴訟の事例において、なぜ裁判が行われなくなってしまったのだろうか。(裁判を受ける権利、請求権)

- 第6時

-

バイパス建設に賛成か反対か。(公共の福祉)※同じ考えの仲間と議論し、自分の論を構築する。

- 第7時

-

バイパス建設に賛成か反対か。(公共の福祉)※異なる考えの仲間との議論を通して、自分の論を再構築する。本時

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

バイパス建設の賛否を問う議論を通して、異なる多様な立場や考え方を踏まえて自分の論を見直し、公共の福祉について理解し、今後の生活に生かそうとする態度を持つことができる。

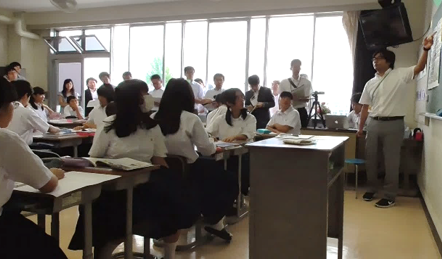

授業場面より

-

①本時を見通す

「『渋滞区間を回避するバイパス建設に賛成か反対か』今日は、自分とは違う考えの人とよく話し合って、自分の考えを見直してみよう。」そして、「『効率であるか、公正であるか』といった視点や『自由権、公共の福祉』といった観点などから根拠を明確にして、考えを比べよう。」と、授業の冒頭で確かめます。

これは、本時の目標とそこに到達する過程のイメージを明確にして、問題解決を図る見通しを持つことにつながります。 -

②焦点化した議論をすすめる

「私は反対で、立ち退いて農地を失う人にとっては収入が減ることになるので、公正とは言えないと考えた。」「私は賛成で、別の場所で土地を補償するといいと思う。」「私の家も畑があるが、農地を一から作ることは難しく、その土でしかできない作物がある。」「どんな補償なら納得できるのだろうか。」

グループで粘り強く解決を目指して話し合います。ここには、異なる考えを持つ3人でグループが構成されていることと、簡単には解を導くことができない学習課題を設定していることがあげられます。 -

③思考の過程をたどる

「私は、公共の福祉の観点から、立ち退いてもらってバイパスを建設することが効率的にもいいと考えていたけれど、少数派ではあるが40年間住み続けている人にとって、居住移転の自由や財産権もあり、それ以上に愛着が大きい。それを補償できるのだろうか。」などと、小集団での議論の後、自分の論を見直したことを全体で話します。

このように、解を導くだけでなく、いかにして解を導くのかということも学び、バイパス建設の賛否について多面的・多角的に考察し、公共の福祉の意味や運用についての理解を深めていきます。 -

④自己の変容を自覚する

「社会全体の利益を考えつつも、個人を尊重することを大切にしなければならない。今回の交流を通して、別の視点や立場からも考えられて、自分の考えが広がったり深まったりした。そして、簡単には解決できないことが分かった。」

記述と発話を通して、自己の変容と学びの手応えを味わいます。ここでは、ほとんどの生徒が単元を通して自己評価が上がったとしています。

このような学びの積み重ねによって、異なる他者との対話が必然となり、次の学びに向かう力が涵養されていきます。

報告者:研修協力員 各務