アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:鹿児島市立伊敷中学校

教科等:2年社会科(平成29年5月)

単元名:地理的分野「世界から見た日本の資源・エネルギーと産業」

日本の資源・エネルギー問題を通して、多面的に考察できる力を育成したい。

興味や関心を高める

興味や関心を高める 互いの考えを比較する

互いの考えを比較する 知識や技能を概念化する

知識や技能を概念化する

実践の背景

- 実践校は長年、鹿児島大学教育学部の附属学校として、時代の要請に応じた研究・実践に取り組み、毎年その成果を県内外の先生方に公開しています。

- 本実践が行われた年度は「新しい時代を切り拓く資質・能力を身に付けた生徒の育成」を主題に掲げて研究・実践を行いました。教科横断的に育成を図る「汎用的な資質・能力(課題発見力・情報活用力・論理的思考力・協働する力・メタ認知)」と、各教科で育成を図る「各教科で育成すべき資質・能力」を整理することで研究の方向性を定め、アクティブ・ラーニングの視点から授業改善を行っています。

授業改善のアプローチ

- 前時までの単元で習得した日本の地域的特色や資源・エネルギーについての学習内容を活用して、生徒が見通しや自分の考えを持って授業に参加できるようにします。

- 対話的な学びを通して、社会的事象を多面的に捉えることで個人の考えを揺さぶり、自分の考えに広がりや深まりが生まれる手立てを工夫します。

- 学習を振り返る活動の充実を図り、自分の思考の広がりや深まりの変化について自覚できるようにします。

単元づくりのポイント

目標

- 資源やエネルギーの消費による諸問題に対して、持続可能な社会を実現するための取組や変化する日本の産業に対し、課題意識を持ち、意欲的にとらえることができる。

【社会的事象への関心・意欲・態度】 - 資源やエネルギーを根源とする環境問題や様々な取組などを多面的・多角的に考察したり、日本の産業の特色と課題について、自分の意見をまとめ、適切に表現したりすることができる。

【社会的な思考・判断・表現】 - 地図やグラフなどの資料から必要な情報を読み取ったり、まとめたりすることができる。

【資料活用の技能】 - 世界から見た日本の資源・エネルギーと諸産業についての特色や課題について理解することができる。

【社会的事象についての知識・理解】

展開

- ①②③

-

日本の農業、工業、商業についての現状や現在にいたる経緯、現代的な課題について考察し、内容を理解する。

- ④

-

世界の鉱産資源の分布やエネルギーの特色、産業の地域的な特色について理解する。

- ⑤

-

日本の資源・エネルギーの特色や環境問題を理解する。日本で行われているの発電方法(火力、水力、原子力等)の長所・短所を理解する。

- ⑥

-

日本の発電方法の特色や課題を踏まえた上で、今後のエネルギー問題について考察し、自分の考えを表現する。(本時)

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

日本の発電所の特色や課題を踏まえ、今後のエネルギーを確保するための取組と、その理由を客観的な根拠に基づき提案する。

授業場面より

-

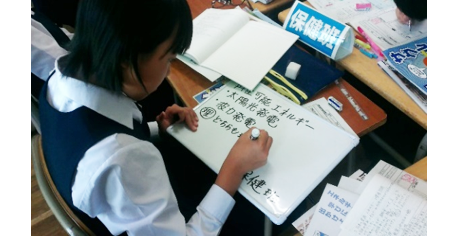

①それぞれの発電方法を比較する

導入部分で、教師は、学校で行われている太陽光発電の存在や発電量のデータを示すことで、生徒の発電に対する興味・関心を引き出し、本時の学習をスタートさせました。さらに前時に学習した火力、水力、原子力など日本で行われているそれぞれの発電方法の地理的な特徴や長所・短所を問い掛け、習得した知識を確認しました。生徒は本時のねらいである活用すべき発電方法について、自分の考えをワークシートに記入することにより、解決へ思考を少しずつ働かせていきました。さらに教師は「自分の考えには必ず理由を示すこと」という条件を指示したことで、生徒の思考は論理的な方向へと進みました。生徒は前時のノートを見直したり、与えられた複数資料のデータを比較しながら各々の考えをその理由と共に記入します。生徒の多くは、環境への影響を最優先し太陽光や地熱などの再生可能エネルギーを選択していました。

-

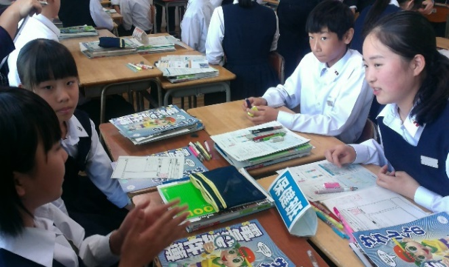

②グループで自分の考えを発表し、まとめる

グループ発表では一転して習得した知識を基に 「山の多い日本の地形に合っている水力発電」、「安定した発電量が期待できるから原子力発電」など地形や発電量に着目して考えた意見が出されました。また、「原子力は事故が起こったときの影響が大きい」といった意見も出され、グループでの意見をまとめる作業は、困難を極めました。その時、ある生徒が「一つの発電方法じゃなくて、いいところを合わせてみたら」と発言し、教師に「複数の方法を組み合わせてはだめですか」と質問します。期待していた質問に教師は「任せますよ」と答えたため、生徒の表情は一気に緩みました。「それなら水力発電と原子力発電を組み合わせよう」や「いや水力と地熱の方がいい」などの意見が飛び交います。そして発電方法にはそれぞれに長所・短所があることを踏まえ、その長所を組み合わせる(ベストミックス)という新しい思考が広がりました。

-

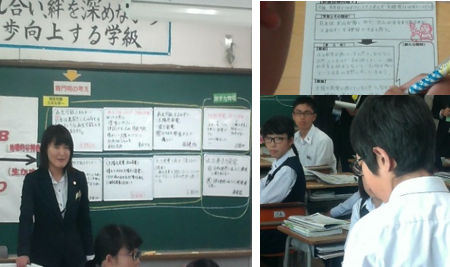

③他のグループの意見を聞き、意見をまとめる

各班の班長が残り、他班からの質問を受ける「質問タイム」です。コスト面や安全面などの質問に対し、班長は班員と考えた回答をします。質問タイム後、班員から他班の考えが報告されました。2つの発電方法を組み合わせることを主張した班では、他班の意見や発電量を示した資料をもとに、「再生可能エネルギーは確かに環境にはよいかもしれないが、発電量の面で現実的ではない」という意見を参考に、思考の変容が見られました。そして、「現実的な発電量が問題ならば、発電方法の比率も考えた方がいいのでは」という新たな発想も生まれました。さらに、発電方法を考えることだけでなく、使用する側の私たちが日頃から節電を心掛けることも重要という多角的な視点からの意見は全員から支持を集めました。生徒同士の対話から、生徒の思考が、広がり、深まった瞬間でした。

-

④振り返りを通して、エネルギー問題を再認識する

振り返りの場面です。生徒は本時の学習を振り返りワークシートへ記入します。生徒はエネルギー問題について、自信を持って、自分の考えを論理的に記入します。自分たちの考えの変容(①再生可能エネルギー→②現実的な発電量を重視した意見→③ベストミックスの考え→④比率の検討→⑤消費者としての多角的な意見)を通して、思考を概念化している姿が、生徒の発表などから見られました。そして、日本の電力供給が複数の発電方法により実現していることについて、ある生徒は、「地形的特色や発電量など多面的に考え、各発電方法の長所を生かすことが重要であることがわかった。」と発表しました。教師はエネルギー資源の問題は地球的規模の課題でみんなでこれからも考えていこうと呼びかけました。

報告者:研修協力員 織田