アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:大田区立矢口小学校

教科等:3年国語科(平成29年6月)

単元名:「きちんとつたえるために」(こそあど言葉)

指示語の特徴を理解し、目的に応じて使い分けていく力を育成したい

見通しを持つ

見通しを持つ 協働して課題解決する

協働して課題解決する 知識・技能を習得する

知識・技能を習得する

実践の背景

- 実践校は、全員で研究授業をつくる校内体制を整え、校内研修を行うことを通して、指導力の向上を図っていくことを重点に掲げ、日々授業改善を図っている学校です。

- 「課題を発見していく力」、「見通しを持って、自ら考えていくことができる力」、「学んだことを振り返ることができる力」の育成を目指しています。

- 15分間で行うミニ研修会を年間の研修計画に位置付け、子供たちの力を育むために必要な研修を行っています。

授業改善のアプローチ

- 生活の中で、自然と使っている指示語の「こそあど言葉」。本単元では、その言葉の特徴を見付け、実際に使うことで、言葉の意味を理解していく内容です。

- 導入で指示語を使い具体例を示すことで、児童の生活と結び付け、興味・関心を高め、学習に取り組んでいけるようにしました。

- 個人で思考する時間にも、友達の考えを自由に見ることのできる時間を設定し、互いの考えを交流できるようにしました。

- グループで考えを共有する際には、教科を横断して行っている輪番制での司会役が話合いをまとめていくようにしました。

- 「こそあど言葉」の特徴をまとめていくために、ホワイトボードを活用しました。グループで考えたことをホワイトボードに可視化でき、各グループから出た考えから、「こそあど言葉」のと特徴を見付け出すことにつなげていきました。

単元づくりのポイント

目標

- 聞き手に伝わるように言葉を選んで話している。

指し示してるものが、共有されているかどうかに注意しながら、指示語を正しく使っている。

【知識及び技能】 - 適切な言葉遣いで筋道を立てて話している。

【思考力・判断力・表現力等】 - 友達の話に興味を持って進んで聞き、より多くの話を引き出そうとしている。

【主体的に学習に取り組む態度】

展開

- 1

-

相手にきちんと伝えるために、落としてはいけない情報について、四コマまんがを例に考える。

- 2

-

「こそあど」言葉を分類し、特徴について考える。(本時)

- 3

-

「こそあど」言葉を実際に使い、友達とやりとりをする。

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

指示語を分類し、それらの特徴について、理解することができる。

授業場面より

-

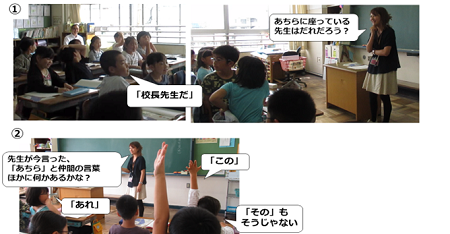

①「あれ」、「この」も仲間だよ

導入の場面です。教師は、「あちらにいる先生は誰だろう」と問いかけました。児童は、後ろを振り向き、「校長先生だ」と答えます。そして、「先生が言った『あちら』と仲間の言葉、他に何があるかな」と問い、児童から『この』、『あれ』等いくつかの言葉を導き出しました。教師は「今日はね、みんなが今言ってくれた言葉の特徴を見付けていくんだよ」と投げかけ、「〇〇〇〇言葉の特ちょうを考えよう」と課題を提示しました。児童は、〇〇〇〇に入る言葉を想像しながら、自分の知っている指示語について考えていくことができました。

-

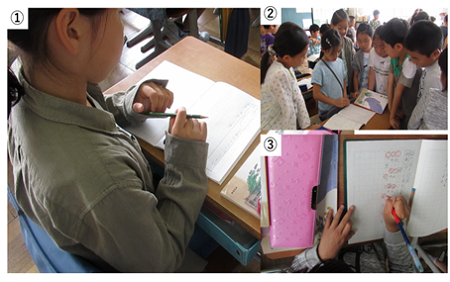

②「こ、そ、あ、ど」に分けられるね

①自分の知っている指示語をノートに書いていきます。②教師は、この時間の途中で自由に友達の考えを見合う時間を設定します。「こそあど」に指示語を分類している児童の考えを参考にし、自分の考えに生かしていくためです。③友達の考えから気付きを得た児童はノートに書いた指示語を並べ替え、「こ」、「そ」、「あ」、「ど」に分けて書き直し、赤で大切なところに印を付けていました。この後、全体で、指示語が「こ、そ、あ、ど」に分類できることを共有し、その特徴についてグループで考えていきました。

-

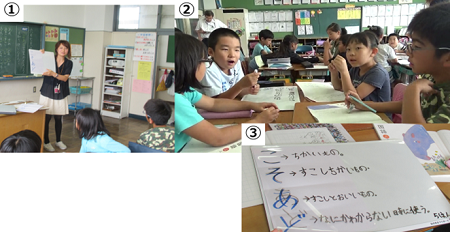

③「あの」と「その」のちがいは何だろう

グループで考えていく場面です。①教師は、グループで考えたことをまとめていくことができるようホワイトボードを用意しました。②児童は、言葉の特徴を出し合いながら、「こ」、「そ」、「あ」、「ど」それぞれの指示語の特徴について考えていきます。話合いは教科を横断して行っている輪番制の司会者がリードします。

「『こ』がつく指示語は、近いものを指すときに使う言葉だよ」、「『ど』が付く言葉は、何か分からないものを指すときに付くんじゃない。『どの本?』、『どれ?』とか使うし」等、生活経験を生かして、特徴を出し合いました。「『その』と『あの』の違いが分からないよ」と疑問を出す児童に対して、「自分と近い方が『その』、遠い方が『あの』じゃない。だって、『あちらの先生誰』って最初に先生言っていたよ。」、「確かに、『その先生』だとおかしい感じがする」と考えを出し合いながらこそあど言葉の特徴を見付けていきました。③そして、出し合った考えをホワイトボードに書き、考えを共有していきました。 -

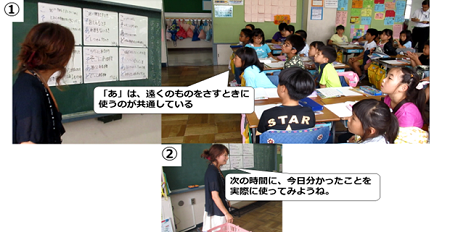

④こそあど言葉の特徴が分かったよ

全体で指示語の特徴について共有していく場面です。①教師は、各グループがまとめたホワイトボートを黒板に並べ、共通点を見付けやすくしました。児童は、それを手掛かりにそれぞれの指示語の特徴を見付けていきました。

教師は児童の言葉を聞き、話合いをコーディネートしていきます。そして、今日分かったことを意識して、次の時間にこそあど言葉を使ってみることを告げました。今まで何気なく使っていた指示語について自分たちで特徴を見付けることができた児童は、次時に実際に使うことによって、学びの深まりにつなげていきます。

報告者:研修協力員 佐藤