アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:大田区立矢口小学校

教科等:1年生活科(平成29年6月)

単元名:おおきくなあれ わたしのはな

アサガオの変化や成長を喜び、関心をもって働きかけていく力を育みたい

振り返って次へつなげる

振り返って次へつなげる 協働して課題解決する

協働して課題解決する 思考して問い続ける

思考して問い続ける

実践の背景

- 実践校は、全員で研究授業をつくる校内体制を整え、校内研修を行うことを通して、指導力の向上を図っていくことを重点に掲げ、日々授業改善を図っている学校です。

- 「課題を発見していく力」、「見通しを持って、自ら考えていくことができる力」、「学んだことを振り返ることができる力」の育成を目指しています。

- 15分間で行うミニ研修会を年間の研修計画に位置付け、子供たちの力を育むために必要な研修を行っています。

授業改善のアプローチ

- 本実践は、2年生が育てたアサガオの種をもらった新1年生が「2年生からもらったアサガオの種で、自分たちだけのきれいな花を咲かせたい」と思いや願いを持ち、アサガオの変化や成長を実感しながら、興味・関心を持ちながら育てていく授業です。

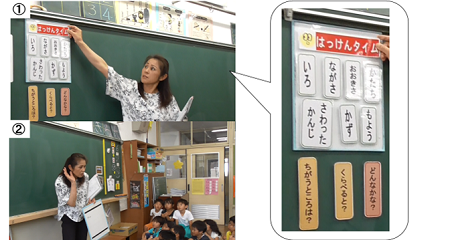

- 教師は、単元のゴールを黒板に可視化したり、アサガオの成長の記録を教室掲示したりすることで、児童の興味・関心を高める工夫を行いました。

- アサガオの変化や成長を児童が自覚できるように、目で見たり触ったりすることや「いろ、ながさ、かたち、おおきさ」という視点を明確にしました。

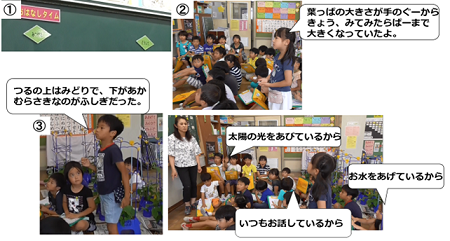

- 自分たちの見たこと、感じたことを全体で交流する時間を設定し、気付きを出し合う場を設けました。また、交流の視点を「新たに気付いたこと」、「どうしてだろうと思ったこと」に絞り、焦点化を図っていきました。その結果、「アサガオのつるが下があかむらさき、上がみどりになっていてふしぎ」に疑問を持つ意見が出ました。児童の意見を全体で取り上げることで、「太陽があたっているからだ」という理科的な気付きや「いつも『おはよう』ってお話をしているからだ」という情緒面での気付きを引き出すことができました。

単元づくりのポイント

目標

自分の思いや願いを持って花を育てる活動を通して、花の変化や成長の様子に気付くとともに、栽培の喜びを味わい、花に親しんだり、大切にしたりすることができる。

展開

- 1

-

身近にある花や自分自身の栽培経験を思い起こす。

- 2

-

種まきの準備をし、種をまく。

- 3〜7

-

継続してアサガオの世話をし、そこで気付いたことや思ったことを表現する。【本時は6時】

- 8〜13

-

アサガオの思い出を残すためには、どんな方法があるかを考えたり調べたりする。

- 14〜15

-

種取りとその紹介を通して、これまでのアサガオの成長・変化の様子やアサガオとの関わり方について振り返る。

- 15〜18

-

これまでの活動を振り返り、アサガオを育てた喜びを実感し、これからどうするか自分の思いを持つ。

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

花の変化や成長の様子、それについての気付きや思いを、自分なりの方法で表現している。

【思考・表現】

授業場面より

-

①となりのクラスのアサガオは花がさいたって

導入の場面です。教師が、「今日の朝、隣の2組のアサガオを見ていたんだ。そしたらね、」と話し出すと、児童から、「2組のアサガオ咲いていた」、「ぼくのもつぼみがあるよ」と次々に発言が出てきます。教師は、それらの言葉をじっくり聞き、本時の課題「アサガオのようすを観察して、伝え合おう」を提示します。この時、①「いろ、ながさ、おおきさ、さわったかんじ」と視点を例示し、活動の見通しが持てるようにしました。また、「みんなあさがおさんの声もよく聞いてね」と見たり、触ったりするだけでなく、対象と対話する視点も示しました。②これにより、児童は、アサガオの成長や変化に心を寄せながら観察していくことができました。

-

②つるがぼくの背よりも大きくなってるよ

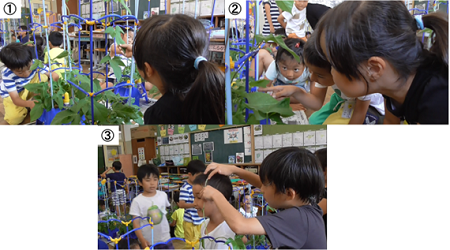

観察する場面です。教師は、個人で観察する時間を十分に用意し、児童の多様な気付きが生まれるようにしました。①「はっぱが数え切れないくらい増えている。こうやって触ってみたらふわふわする」と葉っぱの成長の様子や触った感触を素直な言葉で話す児童。②「わー。つぼみがこんなにたくさん。1、2、3・・・17個もあるよ」と算数で習った数の数え方を生かして数える児童。③「つるがぼくの背よりも大きくなってる」とアサガオの成長を実感する児童。

アサガオの変化や成長を数や大きさで実感していくことができました。 -

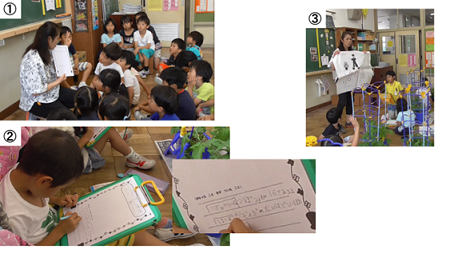

③国語で勉強したことが使えるよ

観察したことをまとめていく場面です。①教師は、観察シートのまとめ方について

〇伝えたいことがたくさんあるときはその中から二つか三つを選ぶこと

〇観察したことを言葉と絵を使って表現していくこと

の二点を伝えました。児童自身が何を伝えたいのかを自ら選び、表現の仕方を工夫することで、充実した表現活動につなげていくためです。

②ある児童は国語科で学んだ整理の仕方を活用し、伝えたいことを明らかにしていきました。③身に付けた知識・技能を活用・発揮しながら、気付きを書き表していくことができました。 -

④太陽の光を浴びているからじゃないかな

全体で気付きを共有していく場面です。①教師は、振り返りの視点を「見付けたこと」、「どうして?と思ったこと」に絞りました。焦点化することで、発表の活性化を図っていくためです。児童は、②「葉がグーの大きさからパーの大きさに変わっていた」、「わたしのつぼみは、さきっぽが赤むらさき色をしていたよ」、「そのつぼみはもうおとなだね。お花がさくんだよ」と言葉をつなぎ、アサガオの変化や成長を発表しました。また、③「ぼくのつるは、上がみどりで、下が赤むらさきだった。どうしてだろう」という疑問について、「太陽があたっているからじゃないかな。だからみどりになるんじゃない」と理科的な視点につながる気付きや「わたしたちがあいさつしているからだよ。」と愛情を込めて育てることが植物の成長につながっていくことを示唆する発言も見られました。このようなつぶやきが「もっとくわしく見ると、新しい発見があるかも」、「声を掛けてあげると大きく成長するかも」とアサガオの観察意欲をさらに高めることにつながっていきました。

報告者:研修協力員 佐藤