アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:大田区立矢口小学校

教科等:2年図画工作科(平成29年6月)

題材名:にじ色の生きもの

既知の知識・技能を関連付け、次単元へつなぐ力を育成したい

見通しを持つ

見通しを持つ 互いの考えを比較する

互いの考えを比較する 知識・技能を活用する

知識・技能を活用する

実践の背景

- 「自ら課題を見出し、解決していく力」「根拠を明らかにして考えていく力」「考えを分かりやすく、他者に説明する力」「学んだことを振り返り、次に生かす力」の育成に向けて、授業研究を中心とした校内研修システムの開発に取り組んでいます。

- 検討・検証・再検討の三段階を一つのプロセスとし、全教員で一つの授業をつくる「授業研究」、毎週木曜日に設定し、15分間で可能な研修を継続的に行う「研究連絡会」のほか、授業研究会を校外に開き、他校の教員と協働的に学ぶことを大切に考えています。

- 授業研究会では、外部から指導者を招聘するのではなく、「講師役」を輪番で務めます。「講師役」になった教員は、「指導講評レジュメ」を作成した上で授業研究会のまとめを行います。どの教員もこの経験を経ることで、対等な立場で授業力を磨き合う同僚性を高めています。

授業改善のアプローチ

- 「深い学び」を実現するために

・友達の作品を見に行く際には鑑賞の「視点」を提示することで、色の作り方や組み合わせの工夫に着目できるようにしました。また、授業の終末時には振り返りの「視点」を提示することで、既習した技法を生かしたことが実感できるようにしました。

・このようにして、児童が感性や創造力を働かせて対象を造形的に捉える「視点」を提示することで、自分としての意味や価値をつくり出していく学びを実現しようと構想しました。

- 「対話的な学び」を実現するために

・ペアワークやグループワークの際には、従来よりも対話の目的を明確化することにしました。

・こうすることで、既習事項である色の作り方などを伝え合ったり、互いの作品のよさを伝え合ったりして、自らの考えを広げたり深めたりする学びを実現しようと構想しました。

- 「主体的な学び」を実現するために

・授業の導入時に既習事項の確認をすることで、児童がイメージした色を作りやすいようにしました。また、教室後方に学習の成果物等を掲示することで、児童が既習内容を想起し、本時の学習に活用できるようにしました。

・このようにして、児童自身が見通しを持って粘り強く取り組み、学んだ成果を振り返って次へつなげる学びを実現しようと構想しました。

題材づくりのポイント

目標

- 自分の思いを持ち、すすんで表現の活動に取り組み、つくり出す喜びを味わおうとしている。

【主体的に学習に取り組む態度】 - 感じたことや材料などを基に表したいことを思い付いたり、既知の知識・技能から色や形、つくり方などを考えたりできる。

【思考力・判断力・表現力】 - 体全体の感覚を働かせながら材料や用具を使い、既知の知識・技能を活用しながら工夫して表すことができる。

【知識・技能】

展開

- 1【つかむ】

-

- 図鑑や本から、表したい生き物に興味を持ち、体の形やつくりをスケッチする。(第1・2時)

- 2【つくる

-

- 鉛筆スケッチをもとに、布ガムテープの線を使って「表したい生き物」を画用紙に描く。(第3・4時)

- 描画材料や色の組み合わせを工夫して「表したい生き物」を着色する。(第5時【本時】、第6時)

- 3【まとめる】

-

- 互いの作品を鑑賞し、それぞれの違いやよさをコメントする。(第7時)

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

表したいことに合わせて描画材料や色を工夫し、着色することができる。

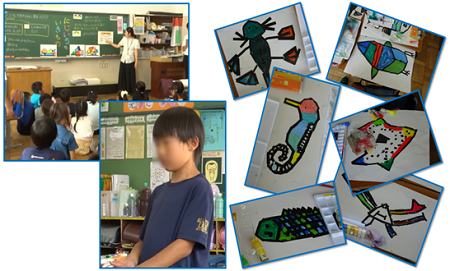

授業場面より

-

①工夫して色やもようをつけたいな!

授業の導入場面。教師は、早く色をつけたくてたまらない児童を教室の真ん中に集め、「くふうして色をつけよう」というめあてを提示し、どんな工夫ができるかを尋ねました。児童は既習内容である「だんだんジュース」や「いろいろ色水」を想起し、自分がイメージする生き物の着色について見通しを持つことができました。また、同じ研究グループの教員が描いた作品を提示してどんな工夫が発見できるか尋ね、黒いガムテープで区切られていない広い部分の表現方法についてヒントを与えました。

-

②きれいな「もよう」がついたよ!

個人で制作に取り組む時間です。ある児童は水族館でイルカを題材に作品を作っています。ツルツルしたイルカに黒いガムテープで「もよう」が作られていました。まずは青の絵の具をパレットに出し、イメージしたイルカの色になるよう白い絵の具を混ぜていきます。時々、教室後方の掲示スペースを振り返ります。そこには「だんだんジュース」と「いろいろ色水」があるのです。既習内容を活用しながら表したい「色」、表したい「もよう」を作っていきました。既知の知識・技能を本時の学びに関連付ける学びです。

-

③わあ、友だちからほめられたよ!

ペアとの対話により互いの作品を鑑賞し合う場面です。イルカを描いている女子児童の作品を見た男子児童は、その鮮やかな色合いをじっと見つめ、「濃い色と薄い色を使ってるんだね。青とか緑とか、そのまま使ってないんだね。どうやったの?」と感心するように尋ねました。自分の作品を褒められた児童は、はにかみながら頷きました。対話の目的を明確にしたペアワークによって、互いがどのように色づくりや配色を工夫しているかという情報が伝わりやすくなっていました。

-

④次は友だちのよさを生かしたいな!

振り返りの場面です。再び教室の真ん中に児童を集めた教師は、「自分のお気に入りの色や工夫」「友達の作品の工夫点」などを尋ねました。先ほどの男子児童は「次は濃い、薄いの区別をして、自分から絵の具を作っていきたいです」と発言しました。自分のアドバイスが生かされたと実感した女子児童は嬉しそうです。授業終了後、アドバイスをしていないことに気付いた女子児童は、男子児童のところへ行き話しかけました。友達と一緒に創り出す喜びを味わおうとする学びが実現されていました。

報告者:研修協力員 谷内