アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:横浜市立大岡小学校

教科等:6年総合的な学習の時間(平成29年5月)

単元名:6-3ハチBOON BOONプロジェクト

~ミツバチを飼いたい!!~

養蜂を通して地域社会とつながる学びを生み出したい

粘り強く取り組む

粘り強く取り組む 協働して課題解決する

協働して課題解決する 思考して問い続ける

思考して問い続ける

実践の背景

- 学校教育目標「ともに学びをきりひらいていく児童」の具現を目指し、「自ら学びを創り、生き方を豊かにする子どもの育成」を研究主題に置いています。総合的な学習の時間では「探究的な学習を通して、『ひと』『もの』『こと』に粘り強くかかわりながら、主体的、創造的、協同的に問題を解決し、自ら学びを創り、自分の生き方を考える子ども」の育成を目指しています。

- 三つの「目指す子ども像」に迫るため、「単元で育てたい資質・能力」を設定しています。

「求め続ける子ども」:対象に心を寄せる・目標や願いを高める・自分の学びや成長を捉える

「創り上げる子ども」:目標や願いの実現を構想する・問題に気付き、見通しをもつ・多様な情報を整理して捉える

「共に生きる子ども」:人や社会とつながる・他者と向き合い協働する

授業改善のアプローチ

- 毎年、学級ごとに単元開発を行っています。その拠りどころとなるのは、本校が定めた「地域・環境・福祉・生活・生命・文化」から成る「単元づくりの内容的価値」です。これをもとに、目の前の子どもたちの思いと教師の願いをすり合わせて、単元を生み出しています。

- 単元を生み出す苦労を全教員が共有しています。4月末の校内研修では、各自が持ち寄った単元構想をグループごとに協議します。苦労して生み出した材について、すべての教員が対等の立場で批正し合う姿は、「自ら学びを創り、生き方を豊かにする子どもの育成」を願う姿そのものです。

- このようにして生み出された単元は「年間指導計画」として具体化されます。4月の第1版作成後も、子どもの実態や学びの状況によって随時更新されており、現実的に活用できるものです。そのため、総合的な学習の時間と各教科等との関連を考える上でも有効な資料となっています。

単元づくりのポイント

目標

- 小単元「ミツバチを飼いたい!!(25時間扱い)」の目標

「ミツバチを飼育したい」という願いの実現に向けて、準備したり発信したりすることを通して、先を見通して計画したり、必要な情報を集め整理したりし、養蜂の面白さや魅力を理解するとともに、蜜を得るだけにとどまらず、それを通してまちの人とつながろうという学びを生み出す。

【対象についての知識】

- 日本には養蜂という伝統的に大切にされている農業が存在することを理解する。

- 蜂には益虫としての役割があることを知り、周囲の環境の中で生きている特性があることを理解する。

【思考力・判断力・表現力】

- 夢の実現に向けて準備すべきことなどを分類して整理し、優先順位を付けて実行することができる。

- 言葉や図、写真などを活用して、自分たちの意図が伝わるように地域や学校に伝えることができる。

【学びに向かう力・人間性等】

- 1年間の活動に意欲を燃やし、夢の実現に向けて行動し続けようとする。

- 地域社会のために活動する外部講師の考え方に触れ、自分の生き方と結んで考えようとする。

展開

- 1

-

「『大岡の時間』で目指すものを考えよう」

- 2

-

「ミツバチを飼いたい!!」【本時】

- 3

-

「目指せ20kg!たくさんのハチミツをとりたい!」

- 4

-

「養蜂で地域の人とつながろう、つなげよう」

- 5

-

「卒業ハチミツをつくろう」

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

ミツバチ飼育に必要な様々な活動について、外部講師への取材や見学をもとに方針を立てることを通して、地域や学校の仲間への理解を促すなどの情報発信が必要であることや、そのためには、自分たちの活動目的やミツバチそのものの面白さを伝えていくことが必要であることに気付き、最初に取り組んでいこうとする。(目的や願いの実現を構想する)

授業場面より

-

①ミツバチを飼うために今、すべきことは?

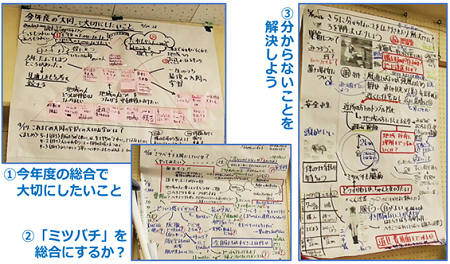

新年度からスタートした教師らによる単元構想の期間はあっという間に過ぎ、「大岡の時間」を児童と立ち上げる時期がやってきます。本事例は5月末ですが、学びの履歴を物語る模造紙がすでに教室に張り巡らされていました。①から③のように「ミツバチを飼いたい」という願いを共有した児童は、専門家から養蜂に関する様々な情報を得ました。本時はそれらの情報を整理し、「今、すべきことは何か」を見いだしていく時間です。

-

②〇〇のために、〇〇すべきだと思う!

児童は相互指名で話合いを進めます。児童は類似した意見につなげたり、意見を補足したり、具体例を挙げたり、反対意見を伝えたりして、「今、すべきこと」を語り合いました。「ハチを育てるために、ハチのことをもっと調べたい」「たくさんの蜜を取るために、花を育てたい」「安心してもらうために、地域の人に安全性や対処法を伝えたい」。教師は児童の発言を聞き取って板書で構造化し、「何のために」という目標を整理し直そうと促しました。

-

③地域の皆さんへ感謝を伝えるために!

友達との意見交換です。「一緒に花を育てませんかって伝えたらどう?地域が花でいっぱいになるよ」「協力して花を育てれば、1年~5年生までの『大岡の時間』の感謝の気持ちも伝えられるよ」「自分たちだけでって思ってたけど、一緒にやれば『いいこと尽くし』になるね」などと、このプロジェクトを立ち上げた活動目的に立ち戻りつつ、そのためにも地域の皆さんに協力してもらえるような発信が必要だと気付くことができました。

-

④地域の皆さんと協力していきたい!

なかには「地域の皆さんに頼っちゃうのはいいのかな?」と心配する児童もいます。そんな友達に「協力し合うことで、もっと地域の人とつながれる。そうすれば中学生になってもつながりができる」と、小学校卒業後をイメージした思いを伝える児童がいました。本単元のスタートで「一生で最後の大岡の時間」と表現した児童がいます。どの児童もそんな思いを持ち、夢や願いの実現に向かって、試行錯誤する学びが実現されました。

報告者:研修協力員 谷内