アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:岡山県立倉敷天城中学校

教科等:3年国語科(平成29年6月)

単元名:発見する言葉-枕草子

協力して作品を作り上げることを通して、古典に親しみを持てるようにしたい

粘り強く取り組む

粘り強く取り組む 共に考えを創り上げる

共に考えを創り上げる 自分の考えを形成する

自分の考えを形成する

実践の背景

- 実践校は併設型中高一貫教育校です。適性検査を経て入学する生徒は、学習意欲が高く、高等学校で指定を受けているSSHの牽引役として活躍しています。

- 授業を45分×7校時で行っています。学校独自の教科である「サイエンス」や総合的な学習の時間等を使い、3年次には、「課題研究発表会」を行い、全生徒が興味関心に応じて設定した課題を研究し、まとめた結果を教職員や外部の方の前で発表します。

- 研究主題を「言語リテラシーを活かして、思考力・判断力・表現力を育む授業づくり」とし、中高6年間を見通した教育課程、教育内容の改善を図っています。

授業改善のアプローチ

- 古典の学習については、学習前から「難解だ」と構えてしまう生徒が一定数います。本教材の「枕草子」は、新鮮な知性や写実性によって、後世に大きな影響を与えた随筆です。授業者は、生徒が清少納言の記したものの見方や考え方は、現在を生きる自分に置き換えても通じるものがあることに気付き古典を身近なものと捉えることができるようにしたいと考えました。そのために、「春はあけぼの」の読解後、自分なりの「春はあけぼの」(作品)をつくり、クラス全体でその作品を交流する活動を単元構成の中に取り入れました。

- 1年次のインタビューを題材とした単元や総合的な学習の時間(グローバル)で学習した、他者との言葉のやりとりをはじめとした言語技術、学校独自の教科の「サイエンス」で学んだプレゼンテーション技術を用いて、他者の主張と自分の主張の類似点や相違点を理解しながら、双方向でのコミュニケーションを効果的に行うことにより、実践校で重点的に育成を目指す資質・能力のうち「コミュニケーション能力」(さまざまな考えや価値観を受け入れ、筋道を立てて言葉で伝え合う力)の育成を図りたいと考えています。

- 5月には「視点を変えて考える」ということを学習しています。この既習の考え方を生かして、清少納言が感じたことを自分に置き換えて、他者の考えも受け入れながら、自分の考えをまとめることにより、実践校で重点的に育成を目指す資質・能力のうち「創造的思考力」(事象や情報の中から必要に応じて課題を見いだし、思考のプロセスを検証・改善しつつ、新たなものを生み出す力)の育成も図りたいと考えています。

単元づくりのポイント

目標

- 古文を読み、様々な見方で読みを味わって自分の意見をもとうとしている。

【国語への関心・意欲・態度】 - 古文を様々な観点で読み味わうために、場面や登場人物の設定の仕方を捉えて、文章全体の理解を深めている。

(イ)【読む能力】 - 古文を読んで、文章に表れているものの見方や考え方の違いを整理し、人間、社会、自然などについて自分の意見をもっている。

(エ)【読む能力】 - 同じ作品の中の複数の文章、類似したテーマの文章を読み比べるなどして、新しい魅力を知ったり自分の考えを深めたりしている。

(オ)【読む能力】 - 歴史的背景などに注意して古典を読み、その世界に親しんでいる。

(ア(ア))【言語についての知識・理解・技能】

展開

発見する言葉-枕草子(全6時間)

- ①

- 枕草子について知る

- ②

- 「春はあけぼの」を読解する

- ③

- 自分なりの「春はあけぼの」を考える

- ④

- 自分なりの「春はあけぼの」について話し合う(本時)

- ⑤

- 「うつくしきもの」を読解する

- ⑥

- 「香炉峰の雪」を読解する

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

- 清少納言が「枕草子」に書き記した、ものの見方や考え方が、現代に通ずるものであることを理解し、古典の世界に親しんでいる。

- 「春はあけぼの」の章段の読解をもとに、自ら作成した「春はあけぼの」について、季節の風物やその具体例を織り交ぜた根拠を説明し、他者の作品と比較し読み比べ、協力して新たな「春はあけぼの」をつくることで、自分の意見を持とうとしている。

授業場面より

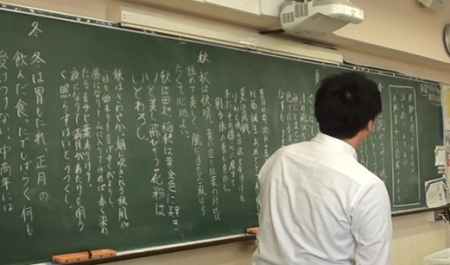

-

①自作の「春はあけぼの」の交流

本時までに考えた自作の「春はあけぼの」について、グループ内で発表する場面です。作品を作るに当たっては、「春はあけぼの」を参考にして、自分の考える季節の風物を具体例や理由もつけて考えるようにしています。

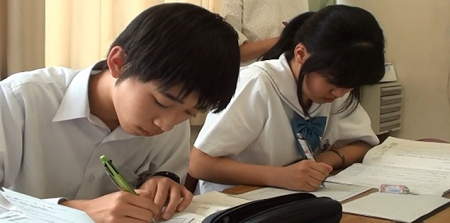

発表者は、それぞれの作品を発表するだけではなく、作品中の言葉を選んだ意図や根拠なども説明します。これにより、作成した作品に対してより丁寧な聞き合いが生まれてきます。また、聞き手は班員の作品の発表を聞きながら、教師の作成したワークシートに良いと思った点をポイントを絞って記入していきます。この行為が、相互の作品の肯定的な評価につながり、以降の班での作品作りの足がかりとなります。 -

②班で作品を作る

班員で一つの作品を作る場面です。

この場面では、班ごとに様々な方法で作っていきます。例えば、代表作品を一つ選び、その作品をもとに、残りのメンバーの考えを入れながら、修正し作品を作る、全員の作品の中から共通点を探し出し、共通テーマとし、そのテーマを手がかりに新たに作品を作るといった方法です。「グローバル」を始めこれまでの活動で培ってきた「コミュニケーション能力」の発揮の場となりました。ある班は秋の章段を考える時に班員の作品の共通点である、「さわやかさ」をテーマとして作ることとなり、様々な「さわやかさ」を班員で出し合い、どれを取り入れようか協議をしながら粘り強く作品を作っていきました。 -

③各班の作品を交流する

全班の作品の一部(指定された季節の章段のみ)を交流をする場面です。この時教師は、音声言語の発表だけではなく、文字として板書することで作品をじっくり吟味することができるように工夫しています。

生徒は、「春は花/やうやう咲き誇る桜は/いとをかし」や「夏は風鈴/りんと鳴らば/氷となりける/またその傍らに座りて/割る氷の音もをかし」などそれぞれの班ごとに、その季節の風物を織り込みながら創作した作品を発表していきました。例えば春の発表の班では「はじめは春は桜だったけど、そうすると桜という言葉が重なるので、花にした。」など、言葉を紡いだ時の考えの根拠も説明していきます。一方発表を聞く側も、聞きながらワークシートに、自分たちとは違う視点で作成された作品の良さをどんどん記していきました。

また、事後インタビューで発表者は「聞き取りやすいように丁寧に話す」ことを意識したと答えていました。これまでに身につけた「コミュニケーション能力」が、さらに豊かなものへとなっていった場面と考えられます。 -

④活動を振り返る

最後に、活動を振り返る場面です。教師は、振り返りの視点として①「自分の意見を班員に伝え、班員の意見を聞くことができたか。」②「みんなの意見を取り入れて作品を作ることができたか。」③「この活動全般を通して感じ、考えたこと。」を示しました。

①の視点に基づいた振り返りとして、「自分の意見を伝える時に、班員が真剣に聞き、選んだ言葉について共感してもらえて作ったかいがあった。」「みんなそれぞれ感じるものや視点が違って面白いと思った。」というものがありました。また、②の視点に基づいたものとして、「みんなの言葉をうまい具合に取り入れ、きれいな文ができた。」「考えることが楽しかった。」というものがありました。これらは、当初考えていた資質・能力(「コミュニケーション能力」「創造的思考力」)の育成に関して、生徒自らが手応えを感じている姿と考えられます。

さらに③の視点に基づいたものとしては「季節ごとのいいところは、何気なく過ごしていると見過ごしていることに気付いた。」「普段は読むだけだけど、実際に作ってみて清少納言が枕草子で伝えたかったポイントが一層明確に分かって良かった。」等、清少納言の「ものの見方や考え方」の中に、長い年月を隔てた現代でも通じるものがあることに気付き、目の前の事象を捉え直している記述もありました。

報告者:研修協力員 山田