アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:岡山県立倉敷天城中学校

教科等:2年理科(平成29年6月)

単元名:動物のなかま

実物をもとに、根拠を示しながら動物の分類を考える力を育成したい

粘り強く取り組む

粘り強く取り組む 協働して課題解決する

協働して課題解決する 知識や技能を概念化する

知識や技能を概念化する

実践の背景

- 実践校は併設型中高一貫教育校です。適性検査を経て入学する生徒は、学習意欲が高く、高等学校で指定を受けているSSHの牽引役として活躍しています。

- 授業を45分×7校時で行っています。学校独自の教科である「サイエンス」や総合的な学習の時間等を使い、3年次には、「課題研究発表会」を行い、全生徒が興味関心に応じて設定した課題を研究し、まとめた結果を教職員や外部の方の前で発表します。

- 研究主題を「言語リテラシーを活かして、思考力・判断力・表現力を育む授業づくり」とし、中高6年間を見通した教育課程、教育内容の改善を図っています。

授業改善のアプローチ

- 本単元では、動物の体のつくりの「共通点」と「相違点」に着目し分類することで、生物の多様性について認識を深めることをねらいとしています。

- 分類を扱うこの単元では、「実物」を直接観察することにより、理解を深めることが重要だと考えました。そこで、本時までに食生活でも身近な脊椎動物の魚類である「煮干し」の解剖や、節足動物である「エビ」の解剖を行ってきました。本時で取り組むアサリの解剖では、既習事項である脊椎動物や節足動物の特徴と比較することで軟体動物の特徴をより確かに捉えることを目指しました。

- 解剖では、見通しを持ち粘り強く取り組むことを目指して、既習の脊椎動物や節足動物の特徴をもとに観察のポイント(変数)を生徒自身が設定する活動を取り入れています。変数を生徒自身が設定する活動は、理科の基本的な授業設計に取り入れられています。

- 1年生の「植物の体のつくりや仲間分け」の単元で取り組んだ「適切な根拠に基づいて、科学的に説明する活動」を本単元でも繰り返し行うことにより、実践校で重点的に育成を目指す資質・能力のうち「科学的・論理的思考力」(適切な根拠に基づいて、事象を分析・解釈し、客観性・実証性のある結論を導く力)の育成を図りたいと考えています。

- 「サイエンス」で学んできた「変数」の概念をもとに、課題に対して適切に必要な情報・知識を収集し、組み合わせて価値ある情報をつくり出す学習活動を通して、実践校で重点的に育成を目指す資質・能力のうち「情報編集力」(課題や問題意識に応じて、必要な情報・知識を、その特性にふさわしい方法で収集し組み合わせて、新たに価値のある情報・知識を生み出す力)の育成も図りたいと考えています。

単元づくりのポイント

目標

- 脊椎動物や、無脊椎動物の仲間分けに関する事実に進んで関わり、それらを科学的に探究しようとするとともに、生命を尊重しようとする。

【自然事象への関心・意欲・態度】 -

脊椎動物や、無脊椎動物に仲間分けをする際の課題を見いだし、目的意識をもって観察、実験などを行い、脊椎動物がいくつかの仲間に分類できることや、無脊椎動物のそれぞれの特徴などについて、自らの考えを導き、表現している。

【科学的な思考・表現】 - 脊椎動物や、無脊椎動物の仲間分けに関する観察、実験などの基本操作を習得するとともに、観察、実験の計画的な実施、結果の記録や整理、資料の活用の仕方などを身に付けている。

【観察・実験の技能】 - 体のつくりや子の生まれ方の特徴などに基づいて脊椎動物や無脊椎動物が分類できることや、それぞれの特徴などに関する基本的な概念、多様性や規則性を理解し、知識を身に付けている。

【自然事象についての知識・理解】

展開

動物のなかま(全7時間)

- ①

- 動物の生活と体のつくり

- ②

- 脊椎動物のなかま

- ③

- 脊椎動物のなかま分け

- ④

- 無脊椎動物のなかま(節足動物について)

- ⑤

- アサリの体のつくり(本時)

- ⑥

- 軟体動物やその他の無脊椎動物

- ⑦

- 動物のなかま分け

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

- 体のつくりについて、アサリと脊椎動物や節足動物との共通点や相違点を見つけるために、自ら適切な課題(観察のポイント)を設定し、課題の解決に向けて主体的に解剖に取り組み、観察結果を整理することができる。【観察・実験の技能】

- 観察によって分かったことを、既習事項と照らし合わせ、適切な根拠に基づいて事象を分析・解釈し、客観性・実証性のある結論を導いている。【科学的な思考・表現】

授業場面より

-

①本時の学習の見通しを持つ

本時の学習の見通しを持つ場面です。

教師は、授業の冒頭に「脊椎動物の仲間には何類がいた?」や「脊椎動物の仲間以外には?」など、本単元の学習内容を振り返る場面を設定します。これにより、生徒は既習の生物の特徴や分類について再確認をし、生物の特徴や分類をより意識をするようになります。

次に、何に着目して観察すれば良いか(着眼点)について考えます。この時、学校独自の教科の「サイエンス」で学んだ「変数と値」の考え方をもとに、着眼点(変数)とその観察結果の予想(値)を個人で立て、班で出し合い、観察の役割分担をします。この時生徒からは、「背骨の有無」や「体節の有無」といった脊椎動物の分類の基準や節足動物の特徴だけではなく、「あしの有無」や「えらの有無」などハマグリの解剖図をもとにした着眼点も出されました。これらの着眼点を生徒自ら考えることでより観察の見通しが持てるようになります。 -

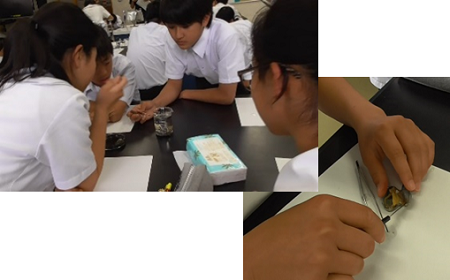

②アサリを解剖する

解剖の場面では、事前に予想した着眼点(変数)と観察結果の予想(値)について確認をしていきます。生徒は、普段食べている「アサリ」も先に設けた着眼点に基づいて観察していないので、解剖図を手がかりに1つずつ確認をしていきます。

事前に自分で着眼点を設定することが、主体的な観察に取り組む態度や、粘り強い観察へとつながります。

観察の最中には、「これがえら?」や「何かぶよぶよするね」などの生物の特徴や分類につながる質問や感想を相互に言いながら、過去の解剖の経験も生かして手際よく観察を進めていきました。これらの観察の結果が、以降の考察における根拠となり、「科学的・論理的思考力」の育成へとつながります。 -

③体のつくりをまとめ、考察する

観察した結果をまとめ、考察の場面に入ります。

まずは、観察前に班で作成した着眼点(変数)とその結果(値)を班で確認しながらホワイトボードにまとめます。班内で着眼点(変数)を事前に分担しているので、それぞれのポイント(変数)について観察した生徒が発表しながらまとめていきました。

教師は、机間指導の中で、このホワイトボードに全班とも必要な内容が正しく書けていることを確認したので、全体での結果の確認の時間を取らずにそのまま考察へと進めました。

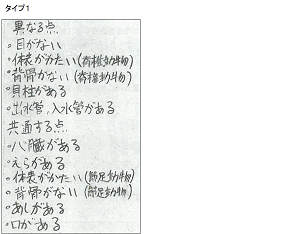

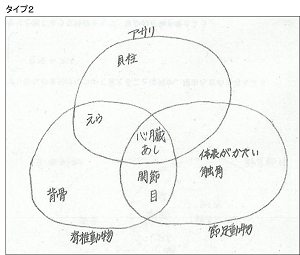

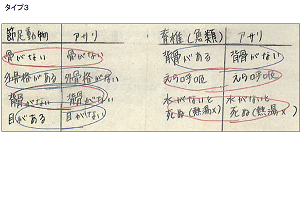

考察では、教師はあえて「まとめ方」を示さず、既習のまとめ方の中で、目的に合う分かり易い形で自由にまとめるよう伝えます。ホワイトボードの結果を中心に箇条書きで「共通点と相違点」をまとめている生徒、以前学習した「共通点と相違点」を示すなら「ベン図」が分かり易いという知識を応用して3重のベン図をかいてまとめる生徒、マトリックス(表)で「共通点と相違点」をまとめる生徒など自分なりの多様な方法で粘り強くまとめていきました。(下の「個人でまとめた例」参照) -

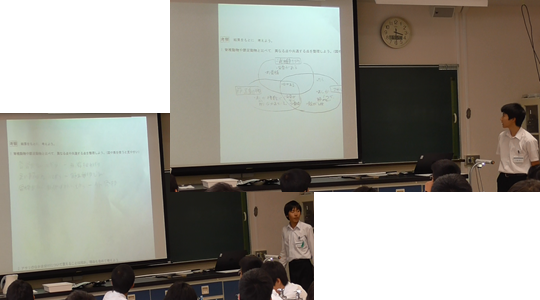

④考察でまとめた結果を共有し、振り返る

考察でまとめた結果を共有し振り返る場面です。

教師は、机間指導で生徒の様々にまとめた結果を確認しています。違うまとめ方をした生徒に発表を促します。生徒は、自分のワークシートをスクリーンで示しながら発表し、聞く側は自分のまとめ方と比べ、どんなまとめ方が分かり易いのかについても考えるようになります。

発表の中で「(少し前に)二重のベン図は学習したけど、ベン図を三重にすることは思い付かなかった」と感心する生徒がいました。一方で「でも、このベン図の線の意味って分類の特徴の線ではないよね。」という核心をついた意見が出る等、授業者の意図した「情報編集力」としてのよりよいまとめ方について深く考える姿も見られました。

最後にアサリは「脊椎動物の特徴」(背骨がある)「節足動物の特徴」(体節がある)を持たず、「無脊椎動物の特徴」(背骨がない)のみに当てはまるという共通点を確認しました。これにより、「アサリ」は無脊椎動物の新たな仲間ということになり、次時は「アサリ」と同じ仲間にはどのような仲間がいるかを考えようという見通しをもつことにつながりました。

考察時に個人でまとめた例

報告者:研修協力員 山田