アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:由利本荘市立西目小学校

教科等:6年国語科(平成29年5月)

単元名:新聞に投書を送ろうパート1

~説得力のある書き方の秘けつは何か~

主張と理由付けや根拠の挙げ方に着目し、筋道を立てて表現する力を育成したい

振り返って次へつなげる

振り返って次へつなげる

互いの考えを比較する

互いの考えを比較する 自分の考えを形成する

自分の考えを形成する

実践の背景

- 実践校は、学校教育目標を「ふるさとに学び、自分の生き方を真剣に考える子どもの育成」としてふるさと西目に学び、西目らしさの薫る体験的な学習活動や問題解決的な学習活動を重視し、研究主題は「学びの自立を目指して」としています。また、コミュニティ・スクールとして、地域とともに学校づくりを進めています。

- 開発実践フィールド校として、全職員でアクティブ・ラーニングの視点からの授業改善に取り組む過程を、県教育委員会・市教育委員会・県総合教育センターと連携し、推進地域に公開をしながら進めています。

- 子供自身が課題を発見し、解決し、発信していく単元構想の中で、どのように事象とかかわり、他者とかかわり、最終的に子供自身が自己の高まりとして手応えを得るのか、継続した見取りと教師の出番の在り方を問いながら、子供の学び続ける意欲が醸成されることを「学びの自立」と捉え研究を推進しています。

授業改善のアプローチ

単元の導入では、中学生、高校生の実際の投書を紹介することで、新聞の紙面の中に投書欄があることを知り、新聞の投書に興味をもつことができるようにします。併せて、責任をもって自分の思いや考えを発信する大切さや新聞への掲載は世の中の多数の人へ発信となることについても意識ができるようにしていきます。

複数の投書を読み比べる学習では、書き手の主張や説得の工夫に着目しながら、自分が納得できる投書の理由について友達と交流し合う学びを取り入れます。その際、互いの納得している投書のどの部分に着目したか納得した根拠を明らかにして対話をすることで、複数の投書の読み手を説得するための文章構成の仕方や根拠の挙げ方の工夫などについて明らかにしていきます。

投書として自分の考えをまとめる学習では、これまでに学んできた文章構成の工夫や根拠の挙げ方の工夫を活用しながら、自分の考えを読み手に納得してもらうことができるように自分の考えを再構築していく学びを大切にします。

相手や目的を意識して自分の考えを発信し、互いの投書を読み比べることで、様々な立場からの見方や考え方に触れ、幅広く物事をとらえたり、主張と理由付けや根拠の挙げ方に着目し、筋道を立てて表現するよさを感じたりし、学んだことを生活や他教科等にも活用・発揮できるように単元をデザインしました。

単元づくりのポイント

目標

- 新聞の投書を読み比べ、多様な考え方や述べ方に触れ、自分の考えをもとうとする。

【国語への関心・意欲・態度】 - 自分の考えが明確に伝わるように、事実と意見を区別したり、文章の構成や述べ方を工夫したりして書くことができる。

【書くこと イウ】 - 新聞の投書の理由付けの仕方や根拠の挙げ方に気を付けて読み比べ、述べ方の工夫をとらえたり、考えたことを発表し合い、自分の考えを深めることができる。

【読むこと ウオ】 - 文や文章にはいろいろな構成があることについて理解することができる。

【伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項イ(キ)】

展開

- 1次 投書ってどんなもの?

-

- ①

-

- 新聞の紙面の中に投書欄があることを知り、どのような特徴があるか調べる。

- 感想や問いから学習課題をつくる。

- 単元の学習計画を話し合う。

- 2次 説得力のある書き方の秘けつは何か?

-

- ②

-

- スポーツのあり方を問う投書を読み、書き手の意見や主張、文章構成、根拠や理由の述べ方などの工夫をとらえる。

- ③

-

- 前時に扱った投書も含めたスポーツのあり方を問う四つの投書を読み比べ、書き手の意見・主張や、文章構成、根拠や理由の述べ方などの工夫と内容の伝わり方について考えをもつ。本時

- ④

-

- 同じテーマについて書かれた複数の投書を読み比べ、主張や述べ方の工夫について話し合う。

- 3次 読み手を納得させる投書に挑戦!

-

- ⑤⑥

-

- 自分の投書の文章構成や述べ方の工夫を考え、構成表を作る。

- 事実と意見を区別し、述べ方の工夫を考え、投書の形式で意見をまとめる。

- ⑦

-

- 互いの投書を読み合い、述べ方の工夫を見付けるとともに、様々な考え方に触れ、自分の考えを深める。

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

四つの投書を読み比べ、書き手の主張、文章構成、根拠や理由の述べ方の工夫をとらえることができる。

授業場面より

-

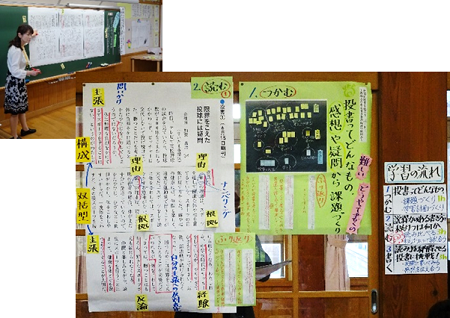

①本時の学習の見通しを持つ

本時の学習の見通しを持つ場面です。教師は、国語コーナーを活用して、単元の中の本時の位置付けを確かめます。また、前時に学習した投書から見つけた説得力を増すための述べ方の工夫について児童に尋ね、これまでの学びを共有します。そして、共有したことをもとに、前時に学習した投書と朝学習で読んだスポーツのあり方を問う3つの投書を比較して、説得力を増すための述べ方の工夫についてもっと考えたいという児童の思いから、本時の全員で追究する問いを明らかにしていきます。このような教師の手立てが、「説得力のある投書には、どんな述べ方の工夫があるだろうか」について主体的に考察していこうとする児童の姿につながりました。

-

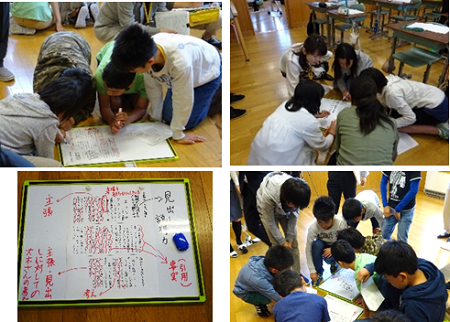

②述べ方の特徴を見つけ、効果について話し合う

少人数や全体で、児童が自ら求めて互いの考えを比較して話し合う場面です。教師は、互いの考えを可視化して話し合うことができるように、ホワイトボードと投書を拡大したシートを用意します。また、グループの話合いの内容を捉えながら、互い考えの相違点や共通点、関連性や疑問点などについて、他のグループとの情報交換を促していきます。このような教師の手立てが、文章構成の仕方や根拠の挙げ方の工夫などに着目して互いの考えを比較・検討し、説得力のある投書にはどんな述べ方の工夫があるだろうかについて自己の考えを広げていく児童の姿につながりました。

-

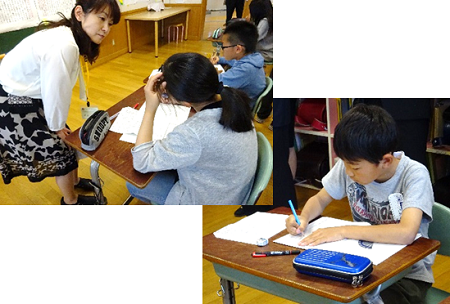

③自分の考えを再構築する

話合いを通して考えたことを踏まえ、納得できる投書の理由について自分の言葉でまとめる場面です。まず、グループで話し合ったことを互いに紹介し、3つの投書には、どんな述べ方の工夫があるかについて考えを交流していきます。その際、グループで話し合った考えの相関が見えるようにホワイトボードを並べ、それぞれの投書の読み手を説得するための文章構成の仕方や根拠の挙げ方の工夫について考えを広げられるようにしていきます。その後、児童が自分自身とじっくりと向き合い、改めて考えたことや確かになったことなどについて考えを再構成できる学びを大切にします。その際、教師は、自分の考えの変容やそのきっかけとなったことを捉え直し、学びの深まりを実感できるように児童の学びを意味付けたり、価値付けたりしていきます。このような教師の手立てが、話合いを通して得たことを踏まえて自分の考えをまとめ、自己の変容を自覚していく児童の姿につながりました。

-

④学習をまとめ、振り返る

学習をまとめ、振り返る場面です。教師は、話合いを通して児童が一番説得力があると考えた投書の理由について、互いの考えが交流できるようにファシリテートしていきます。それが、「私は投書④が説得力があると思っていたけれど、友達と考えを交流することで、他の投書にも確かに説得力を増すための効果的な述べ方の工夫があると感じました。」「説得力がある投書には、有名な人の言葉を引用したり、アンケートを活用したりする述べ方の工夫があるということが分かりました。自分で投書を書くときに効果的な工夫をして書いてみたいと思いました。」などと、多様な考え方にふれ、新たな述べ方の工夫とその効果を改めて考えたり、学んだことを自分で投書を書く際に活用したりしようとする児童の姿につながりました。

報告者:研修協力員 稲岡