アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:津山市立加茂中学校

教科等:1年社会科(平成29年2月)

単元名:鎌倉幕府の成立

生徒同士で、考えを伝える場を多く持ち、表現する力を育成したい

見通しを持つ

見通しを持つ 共に考えを創り上げる

共に考えを創り上げる 自分の考えを形成する

自分の考えを形成する

実践の背景

- 県下で一番面積の広い学区を有し 90%は山林で、杉や檜が多く植林され林業が盛んな地域です。平成26年度末に小学校が統合され、一小・一中となりました。そのため、通学はスクールバス、路線バス、自転車、徒歩と多岐にわたっています。

- 全校7クラス、生徒数133名の学校で、生徒も教職員もお互い顔と名前、人物等が分かる関係にあります。

- 学校教育目標を「心豊かで、主体的に学び、たくましく生きる生徒の育成」とし、「豊かな心を持ち、個性を伸ばし、目標に向かって粘り強く努力のできる生徒の育成」「自他の生命や人権を尊重し、思いやりを持って、互いを認め合う生徒の育成」「自ら考え、判断し行動することのできる生徒の育成」を指導の重点としています。また、本年度の校内研究のテーマを「基礎学力の向上を図り、表現力をつける授業の工夫をしよう」と設定し全校で取り組んでいます。

授業改善のアプローチ

- 生徒の実態を把握するための事前アンケートより、社会的事象について、語句の定着は高いが、どのような意味やつながりがあるかについては理解に幅があることが分かりました。そんな中「鎌倉時代について、もっと知りたい」と思っている生徒が多くいることも分かりました。この意欲を大切に、公家政治から武家政治への大きな転換を各種の事象から追っていきながら、多面的・多角的に考察しようと思いました。

- 校内研究のテーマでもある「表現力」を、「生徒が社会で生きていくために必要な力」として捉え、自分の考えを相手に理解してもらえるように伝えるために、本時では、グループでロールプレイを行いました。ロールプレイを通して、各人物の立場から多角的に時代の状況を考えることにつながるからです。また、発表し合う経験を通して、「表現力」を獲得していくことを目指したいと考えました。

単元づくりのポイント

目標

- 武士のおこりから武家政権の成立と発展に対する関心を高め、意欲的に学習しようとする。

【社会的事象への関心・意欲・態度】 - 武士のおこりから武家政権の成立と発展、それにともなう産業の発達や社会の変化のかかわりから課題を見いだし、歴史の流れと時代の特色を多面的・多角的に考察し、表現することができる。

【社会的な思考・判断】 - 武家政治の成立と発展、社会の変化、文化の広がりに関する図版、史料、年表、歴史地図などの様々な史料を読み取ったり、まとめたりすることができる。

【資料活用の技能・表現】 - 武家政権が誕生して、武士の支配が次第に全国に広まり、武家社会が発展していったこの時代の歴史の流れを理解することができる。

【社会的事象についての知識・理解】

展開

第3編 中世の日本 第1節 鎌倉幕府の成立

- 1

-

武士の成長(・武士のおこり ・東北地方の発展)(本時)

- 2

-

院と平氏の政治(・院政 ・平氏の政治)

- 3

-

源頼朝の勝利 武家政治の始まり(・源頼朝と鎌倉幕府 ・執権政治)

- 4

-

鎌倉時代の文化と仏教(・鎌倉時代の文化 ・鎌倉仏教)

- 5

-

鎌倉時代の人々のくらし(・京都と鎌倉 ・承久の乱 ・武士と農民 ・農業と商業の発達)

- 6

-

元の襲来と鎌倉幕府(・強大なモンゴル帝国 ・元の襲来 ・鎌倉幕府のおとろえ)

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

- 関東地方や西日本での武士の反乱と東北地方での武士の成長について、意欲的に地図や資料から理解しようとしている。【社会的事象への関心・意欲・態度】

- 東北地方の発展と武士の成長の経過を理解することができる。【社会的事象についての知識・理解】

授業場面より

-

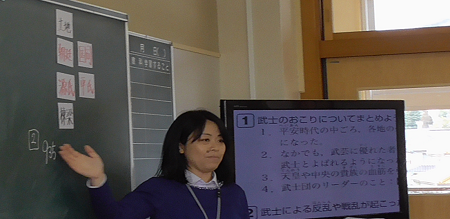

①予習プリントから全体像を捉える

既習の知識と教科書や資料集を参考に、事前に配布している予習プリントにより基本的な語句や反乱、戦乱について確認をします。

前時に教師は、生徒の理解の状況に応じたプリントを作成し配布しました。その手立てにより、生徒は無理なく予習し、本時の全体像を捉えてから授業に参加します。また、この時に改めて教科書の関連箇所をペアで音読することにより、学習内容を再確認し、難読な語句についても確認をしました。

これらの導入を通して、前時までにはあまり登場してこなかった、「武士」の台頭に気付き、今後の学習の着眼点が「武士」であるという見通しが持てました。 -

②平将門の乱についてロールプレイをする

生徒は、「地方では自分たちの土地や財産を守るため」、また、「都では武芸が優れた天皇の子孫から出てきた源氏や平氏などが貴族の警護をするため」に武士や武士団が各地で起こったことを、前時の学習内容や音読を通して相互に確認をしました。

教師は、朝廷に反乱する「平将門の乱」についてロールプレイをもとに考えるよう提案します。このロールプレイを通して、朝廷と武士の関係を立場を変えて多角的に思考するためです。そこで、グループリーダーに教材を渡しロールプレイの方法を伝えます。

グループリーダーは、登場人物である平将門、藤原忠平、役人1、役人2の役割分担をし、ロールプレイを進めます。それぞれの役になりきりグループでロールプレイをしたり、代表グループが全体の前で行ったりしながら、「どうして乱が起こったのか」「朝廷は乱が起こったときどう反応したか」について考えます。 -

③当時の貴族と武士の力関係に気付く

教師は、立場の違いから当時の状況を考えるために、役割ごとに生徒を集め多角的な思考を促します。

平将門役の生徒からは、「年貢を取り立てるだけなく、地方のことも考え、まじめに政治をしてほしい」といった考えが出てきました。一方摂政、役人の朝廷側の生徒からは、「自分たちよりも下の立場の者がたてつくとはけしからん」といった考えが出されました。

教師はさらに、「なぜ藤原忠平は自分で討伐に行かなかったのだろうか」と問い、多角的に思考を続けます。生徒は班で対話をしながらこの問いについて考えます。ロールプレイを通して実感した「立場の違い」に着目する生徒や「そもそも討伐する力(技能)がない」、「命を落としたくない」など多様な考えが出されます。

これらの問いを通して、生徒は「武士は乱を鎮めるために働き、その結果さらに力をつけていく」ことに気付き、当時の貴族と武士の力関係が変化し始めている背景に気付きはじめます。 -

④他の反乱について確認し、まとめをする

教師は、当時の他の反乱や戦乱について、多面的に考えるため、教科書や資料集をもとに確認をします。この時、都や地方での政治の状況と照らし合わせ考えを巡らせるよう展開します。

生徒は、既習の知識や予習の内容を基に進むので、大枠が理解されており、容易に考えを巡らすことができます。また教師からは、発問の解答の中で、予習内容の価値付けなどもあり、予習に対する意欲を高める工夫がありました。

事前の予習とロールプレイ、他の反乱などの整理を通して多角的・多面的に思考し続けた生徒は、当時の状況として「反乱を収めるために朝廷に使われながら、結果的に武士(団)は力を付けていった」「朝廷が地方まで配慮をしなかったため武士が地方で力を付けていることに思いが行かなかった」などの思いに辿り着きました。こうして、武士が次第に力を付けていった背景を理解し、本単元を通して「鎌倉幕府の成立」までの時代の流れを理解していきました。

報告者:研修協力員 山田